交通事故と脳梗塞に因果関係はある?麻痺やしびれの後遺障害認定等級と慰謝料相場

脳梗塞は交通事故でも発症しうるもので、時に重篤な後遺症が残る可能性があります。

残存した後遺症と事故との因果関係が認められる場合には、後遺障害等級が認定される可能性があり、後遺障害等級認定がされれば、請求できる慰謝料は高額になります。

本記事では、交通事故で脳梗塞が起きる原因や、脳梗塞によって残存した症状で認定されうる後遺障害等級について解説していきます。

目次

脳梗塞の基礎知識

脳梗塞は脳卒中の一つ

脳梗塞とは、脳内の血管が狭窄したり血栓によって閉塞したりすることにより、脳の血流が低下・停止して脳に酸素や栄養が届かなくなる状態(脳虚血状態)が持続する結果、脳組織(脳実質)がダメージを受けて壊死し、脳機能に障害が発生する脳血管疾患(脳卒中)の一つです。

脳血管疾患(脳卒中)は、脳内の血管が狭窄・閉塞することにより発症する脳梗塞のほか、脳内の血管が破れたり、脳動脈瘤が破裂したりすることにより発症する脳出血やくも膜下出血があります。

脳梗塞の種類

脳梗塞は、血管が狭窄・閉塞する原因によって、以下の3つの種類に分類されます。

アテローム血栓性脳梗塞

比較的太い血管の動脈硬化により発生する脳梗塞です。血管が徐々に狭窄・閉塞していくため、大きな発作が起きる前に前兆の発作(一過性脳虚血発作)が出やすいのが特徴です。

ラクナ梗塞

比較的細い血管の動脈硬化により発生する脳梗塞です。脳細胞が壊死する範囲が小さいことから、軽症な場合が多く、症状が出ない場合もあるのが特徴です。

心原性脳塞栓症

心臓内でできた血栓が血流に乗って脳に運ばれ、脳内の太い血管や複数の血管を閉塞させることにより発生する脳梗塞です。前兆の発作がほとんど見られず、重症化する確率が高いのが特徴です。

脳梗塞の主な原因

脳梗塞を発症させる主な原因(危険因子)には、一般的に下記のものが挙げられます。

- 加齢

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 不整脈(心房細動)、心臓弁膜症

- 喫煙

- 飲酒

- 全身の高い炎症状態

そのため、脳梗塞の予防や再発防止には、生活習慣の改善が効果的といわれています。

交通事故で脳梗塞になった場合の症状

脳梗塞が起こる部位によって異なる症状がみられます。具体的には、運動障害、感覚障害、高次脳機能障害、意識障害、小脳症状、構音障害、嚥下障害、視覚障害、聴力障害などがあらわれるでしょう。

運動障害(運動麻痺)

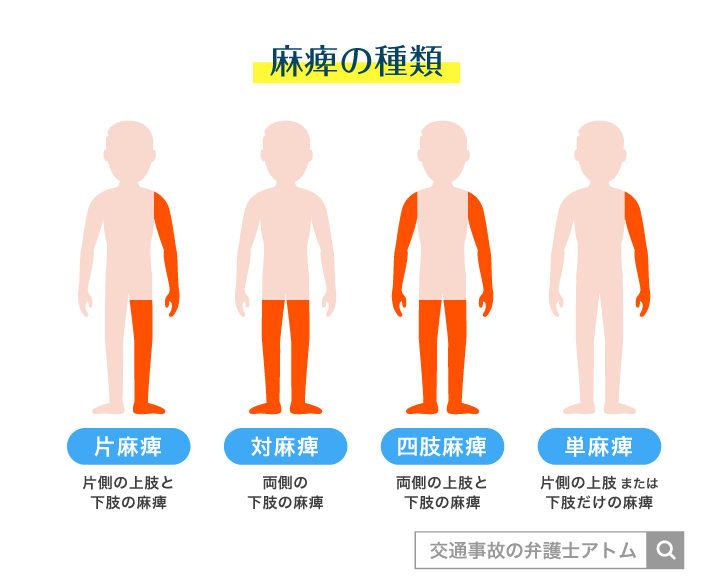

運動障害の主な症状は、身体の麻痺や手足や指が動かしづらいといったものです。

脳梗塞により生じる麻痺は片麻痺(片側の上肢と下肢の麻痺)が多く、痙性麻痺と弛緩性麻痺の2種類があります。

脳の右側が脳梗塞状態になったら、反対側の左半身(左上肢・下肢)に麻痺が出るというように、その症状の表れ方は脳梗塞が起こった位置によるでしょう。

感覚障害(感覚麻痺)

手足のしびれのほか、感覚の喪失が症状としてあげられます。感覚の喪失とは、温度を感じない、物が触れている感覚がないなどです。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、思考力や記憶力、注意力など認知機能に重要な影響を及ぼしている高次の脳機能に異常がみられる状態を指します。

具体的には、遂行機能障害、社会的行動障害、病識欠落、失語症、半側空間無視、記憶障害、注意障害などがあります。

失語症には、言葉が出にくくなる「運動性失語」と、言葉を理解できなくなる「感覚性失語」があり、文字の理解や、文字を書くことができなくなる症状を併発することもあります。

意識障害

意識障害とは、周囲のことや自分のこと、時間的なことについて判断できなくなった状態のことです。

意識障害が長期間続くと、開眼できる状態にまで回復しても周囲との意思疎通が図れなくなる植物状態(遷延性意識障害)となるリスクが高まります。

小脳症状

小脳症状には、めまいやふらつき、眼振などにより、平衡機能や起立、歩行が障害される体幹運動失調などがあります。

また、小脳に障害が残ると、下記の構音障害を併発することもあります。

構音障害

構音障害には、呂律(ろれつ)が回らなくなって言葉を発しにくくなる言語機能の障害のことです。

事故後に、舌や唇が麻痺して口が回らなくなった場合には、構音障害が疑われます。

嚥下障害

嚥下障害には、物を飲み込みにくくなる症状などがあります。

食べ物が食べにくくなってしまうため、栄養不足や脱水を引き起こしやすくなります。

視覚障害

視覚障害とは、視力や視野などの視機能に障害があり、見ることが不可能又は困難になっている状態のことです。

具体的には、視力が低下する視力障害や視野の一部が失われる視野欠損、ものが二重に見える複視などがあります。

聴力障害

聴力障害とは、音を聞く能力に障害があり、話し声や周囲の音が聞こえにくくなる状態のことです。

具体的には、難聴や耳鳴りなどがあります。

脳梗塞後遺症改善のためのリハビリテーションのポイント

脳梗塞により壊死した神経細胞は再生が困難であり、その部位が担っていた機能が失われてさまざまな後遺症が現れます。

しかし、脳が変化しやすい発症早期からリハビリを開始することにより、生き残っている他の神経細胞が死んでしまった神経細胞の代わりに機能を補うようになり、後遺症の改善が期待できます。

また、早期リハビリは、寝たきりに伴う廃用症候群(筋肉の萎縮・関節の拘縮など)の予防という観点からも重要です。

一般的に脳梗塞のリハビリテーションは、「急性期」「回復期」「慢性期(生活期・維持期)」という3つの時期に分類されます。

急性期(発症直後~2週間程度)のリハビリテーション

急性期は全身状態が変化しやすく、再度危険な状態になりやすいので、生命維持が優先され、ベッド上でのリハビリテーションが中心になります。

具体的には、関節可動域訓練や離床訓練などを行います。

回復期(発症後2週間~6か月程度)のリハビリテーション

回復期は、日常生活動作をスムーズに支障なく行えるように、運動機能・嚥下機能・高次脳機能回復・改善を目的としたリハビリテーションが中心となります。

具体的には、歩行訓練や食物を用いる飲み込みの練習(直接的嚥下訓練)、プリント教材や風船、積木などを用いて、繰り返し同じ作業をする練習、行動の順序を確認する訓練などを行います。

回復期リハビリテーションは、専門病院などで理学療法士や言語聴覚士など専門家のサポートのもと、行われることが多いです。

慢性期(発症後6か月以降)のリハビリテーション

慢性期は、回復させた身体機能の低下防止や維持のためのリハビリテーションが中心となります。

具体的には、散歩や軽い運動(筋力トレーニング)などを行います。

慢性期リハビリテーションは、主に自宅で行われることが多いです。

交通事故と脳梗塞の因果関係について

交通事故後の脳梗塞は因果関係が疑われやすい

交通事故被害者が交通事故後に脳梗塞となっても、因果関係が疑われやすいといわれています。

脳梗塞を発症させる危険因子は、上記のとおり加齢や個人の体質・健康状態・生活習慣、心臓病などが一般的であり、交通事故や労災事故の外傷を原因とする脳梗塞の発生は一般的とはいえないからです。

因果関係の証明のためには、MRIやCTの検査結果や、医師による意見書といった証拠を揃えることが必要となります。

交通事故で脳梗塞を引き起こすきっかけ

交通事故等の外傷を原因とする脳梗塞の発生は一般的とはいえないですが、事故によっては頭部損傷、頚椎損傷、高血圧、脂肪塞栓症などをきっかけに脳梗塞が発症することもあります。

| きっかけ | 理由 |

|---|---|

| 頭部外傷 | 頭部への強い衝撃による脳損傷で脳内血管が損傷し、脳梗塞を引き起こす可能性がある |

| 頸椎損傷 | 頸椎損傷により内頚動脈壁や椎骨動脈壁が解離して、脳梗塞を引き起こす可能性がある |

| 高血圧 | 交通事故による興奮状態で血圧が急上昇すると、脳梗塞を引き起こす可能性がある |

| 脂肪塞栓症 | 骨折に伴い中性脂肪が脳や肺の血管を閉塞させ、脳梗塞を引き起こす可能性がある |

また、交通事故で、高齢者が骨折して手術が必要になったケースでは、術後に脳梗塞を生じるリスクがありますが、このケースでは、因果関係がなかなか認められないことが多いです。

関連記事

- 交通事故による外傷性くも膜下出血とは?症状や後遺症、後遺障害認定を解説

- 交通事故による急性硬膜下血腫の後遺障害は?等級や慰謝料から症状まで解説

- 頚椎損傷の後遺症|交通事故による頚椎損傷の後遺障害認定基準の解説

交通事故と脳梗塞の因果関係が争われた裁判例

因果関係が肯定された事案

熊本地裁平成25年3月26日判決では、事故直後のMRI検査の結果で右前頭葉から側頭葉に梗塞巣が、頚部エコー検査の結果で右内頚動脈に乖離と血栓形成が認められることなどから、事故による怪我が原因の脳梗塞と認定しました。

さらに、事故後の被害者の集中力不足、記憶力減退、気分障害等は高次脳機能障害によるものとして、素因減額も認めませんでした。

因果関係が否定された事案

大阪地裁平成5年3月17日判決では、事故で脳挫傷を受傷した被害者が脳梗塞を発症した後、急性心不全で死亡した事案で、脳梗塞の原因が外傷性の脳挫傷によるのか、既往症の心臓疾患による脳梗塞なのかが争われたところ、裁判所は、症状経過などから外傷との因果関係を否定しました。

交通事故で脳梗塞になった場合の後遺障害等級認定は?

交通事故による脳梗塞で、麻痺、感覚障害、高次脳機能障害、遷延性意識障害、失調といった後遺症が症状固定時にも残存した場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に後遺障害認定の申請をすることにより、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

それぞれの後遺症の後遺障害等級と認定基準をみていきましょう。

脳梗塞による麻痺の後遺障害等級

脳梗塞で麻痺が残った場合、後遺障害要介護1級1号、要介護2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級の分かれ目は、麻痺の程度や範囲などが関係しており、脳梗塞が起こった部位によって等級認定の結果は大きく変わる見込みです。

| 等級 | 程度 | 範囲 |

|---|---|---|

| 1級1号 | 高度 | 四肢麻痺 |

| 1級1号 | 高度 | 片麻痺(※1) |

| 1級1号 | 中等度 | 四肢麻痺(※1) |

| 2級1号 | 高度 | 片麻痺 |

| 2級1号 | 中等度 | 四肢麻痺(※2) |

| 3級3号 | 中等度 | 四肢麻痺 |

| 5級2号 | 高度 | 単麻痺 |

| 5級2号 | 中等度 | 片麻痺 |

| 5級2号 | 軽度 | 四肢麻痺 |

| 7級4号 | 中等度 | 単麻痺 |

| 7級4号 | 軽度 | 片麻痺 |

| 9級10号 | 軽度 | 単麻痺 |

| 12級13号 | 軽微な麻痺 | 軽微な麻痺 |

※1:食事・入浴などに常時介護を要する

※2:食事・入浴などに随時介護を要する

麻痺の程度は、高度、中等度、軽度の3段階の状態に大別されます。

- 高度:障害部位の運動性・支持性がほぼ失われ、基本動作ができない状態

- 中等度:障害部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態

- 軽度:障害部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある

麻痺の状態をどのように審査されるのかで、後遺障害等級認定の結果は大きく変わります。

脳梗塞による感覚障害の後遺障害等級

脳梗塞で感覚障害が残った場合、後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

感覚障害とは、熱さや冷たさ、痛みやしびれなどの感覚を感じにくくなる後遺症のことです。

感覚障害の存在が、MRI検査やCT検査の画像所見などにより医学的に証明できる場合には12級13号が、自覚症状のみで他覚的所見は認められないものの、医学的に見て合理的に推測できる場合には14級9号が認定されます。

後遺障害12級13号と14級9号の違いについて詳細を知りたい方は、関連記事『後遺障害12級13号とは?むちうちで12級に認定される条件』がおすすめです。

脳梗塞による高次脳機能障害の後遺障害等級

交通事故による脳梗塞で高次脳機能障害が残ってしまった場合、認定される可能性がある後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号です。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級1号・要介護 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号 ・要介護 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

高次脳機能障害の症状としては、記憶障害、失認症、注意障害、遂行機能障害、言語障害、失行症、半側空間無視、社会行動障害などがあげられます。介護を必要とする後遺障害1級や2級に該当する可能性もある、極めて重い後遺症です。

症状の中には、「怒りっぽくなった」「感情を上手くコントロールできなくなった」「以前出来ていたことが急にできなくなった」など、職場復帰や日常生活を送る中で顕在化して初めて気づかれるものもあります。

人格変化は被害者本人では気が付かないことも多く、事故前から日常的にコミュニケーションを取っている家族や周囲の人間が注意深く観察する必要があります。

関連記事

交通事故での高次脳機能障害|後遺障害認定基準と慰謝料相場を解説

脳梗塞による遷延性意識障害の後遺障害等級

脳梗塞で遷延性意識障害が残った場合、後遺障害1級1号の認定を受けられる可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級1号 (別表1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

関連記事

交通事故で遷延性意識障害に。後遺障害や症状固定の注意点、慰謝料まで解説

脳梗塞による失調の後遺障害等級

失調とは、医学用語である機能が調整を失うことをいいます。

脳梗塞で失調が残った場合、後遺障害3級3号、5級2号、7級7号、9級10号、12級13号、14級9号の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級の分かれ目は、労働能力がどの程度失われたか(一般就労が可能かなど)や眼振その他の平衡機能検査の結果で異常所見が認められるかどうかなどがポイントとなるでしょう。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

交通事故で脳梗塞になった場合の慰謝料は?

交通事故による脳梗塞が比較的軽度であった場合、慰謝料は100万円から200万円程度となる場合もあります。これは短期間の入院と通院のみで完治した場合を想定した金額です。

しかし、交通事故の慰謝料の計算方法からみて、同じ診断名であっても慰謝料の金額はさまざまといえます。なぜなら、交通事故の慰謝料は治療期間の長さや後遺障害の有無が関わるためです。

ここからは交通事故で脳梗塞になった場合の慰謝料について、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つを解説します。

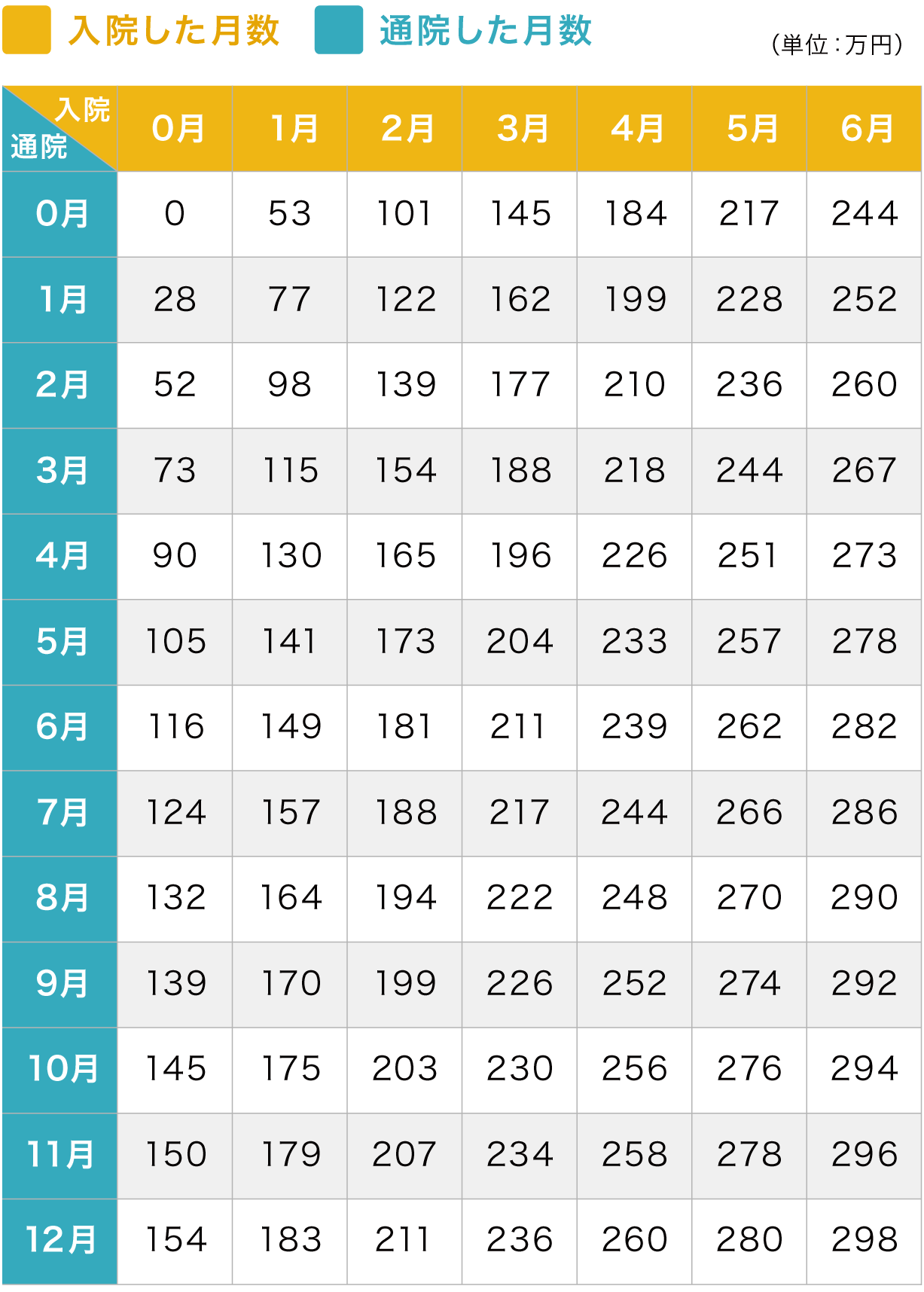

脳梗塞になった場合の入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、治療のために入院や通院をしたことで生じる精神的損害に対する慰謝料です。

弁護士が入通院慰謝料を算定するときには、治療期間をベースにして、以下の算定表を用います。

慰謝料算定表は横軸の入院期間と縦軸の通院期間の交差する部分を慰謝料の相場額とします。

たとえば、脳梗塞で2ヶ月入院・8ヶ月通院した場合の慰謝料相場は194万円です。この慰謝料算定表の金額は、裁判所でも認められている法的に正当なものですが、相手の任意保険会社はなかなか支払ってくれません。

あくまで自社基準での慰謝料提示をしてきますので、弁護士を立てることで毅然とした態度で対応しましょう。

脳梗塞になった場合の後遺障害慰謝料

脳梗塞による症状が後遺障害認定された場合、後遺障害慰謝料の損害賠償請求が可能です。

後遺障害等級等級別の後遺障害慰謝料の金額相場は下記のとおりとなっており、最も重い1級で後遺障害慰謝料は高く、比較的軽いとされる14級では最も低くなっています。

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 2,370万円 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

もっとも、相手の任意保険会社は相場額より低い金額を支払うと提案してくることが多いため、増額交渉が必要となります。

相場額への増額を行うためには、弁護士に依頼して増額交渉を行ってもらうという方法が最も確実でしょう。

交通事故で脳梗塞になった場合の逸失利益は?

脳梗塞による症状が後遺障害認定された場合、逸失利益という損害賠償項目も請求可能になります。

脳梗塞の逸失利益はこうやって計算する

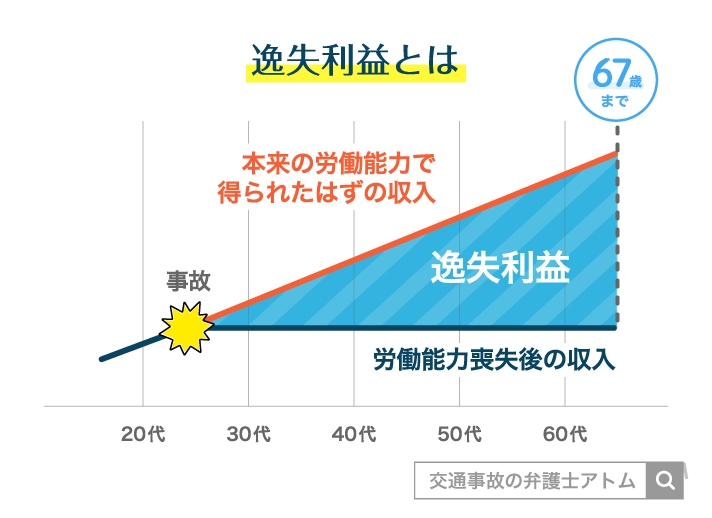

逸失利益とは、交通事故によって失われた将来の収入に対する損害賠償です。

後遺障害の認定を受けた場合に請求できる逸失利益は、以下の計算式で計算できます。

後遺障害逸失利益の計算式

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

脳梗塞による逸失利益を請求する際の注意点

交通事故による脳梗塞で逸失利益を請求する際には、以下の点に注意してください。

- 基礎収入が低く見積もられていないか

- 労働能力の喪失率や期間が実情に見合っているか

- 妥当な後遺障害等級に認定されているか

- 逸失利益そのものを否定されていないか

以上の点でお困りの場合は、交通事故の案件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で脳梗塞になった場合に他に請求できる損害

交通事故により脳梗塞となった場合には、慰謝料や逸失利益以外にも、以下のような損害について請求することが可能です。

- 治療関係費

治療のために必要となった投薬代、手術費用、入院費用など - 休業損害

交通事故によるケガを治療するために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 介護費用

介護のために必要なおむつ代、家屋改造費など

将来分についても請求できる可能性がある - 物的損害

自動車の修理代や代車費用など

介護費用については、将来分についても計算する必要があり、相場額を算出することが難しくなっています。

そのため、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。

交通事故による脳梗塞の賠償問題は弁護士に相談

交通事故が原因で脳梗塞が起き、何らかの後遺障害が残って賠償請求する場合は、弁護士に相談しましょう。

脳梗塞は交通事故以外でも起きる病気なので、相手の保険会社が争ってくることが考えられます。

妥当な賠償金額を受け取るために、今後とるべき対応について弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を行っています。下記バナーより相談予約をお取りください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

弁護士が賠償金を算定し直すことで増額の可能性があるか検討できます。増額の可能性があれば、弁護士が代わりに保険会社に交渉することで、増額を実現できるでしょう。

相談窓口での予約受付は24時間365日いつでも対応中なので、気軽にお問合せください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了