半月板損傷の後遺症とは?交通事故での慰謝料相場や等級を解説

半月板損傷は、交通事故で膝をひねったり、強打したりした場合に発生することのあるケガです。

後遺症として膝関節の動く範囲が制限される可動域制限や、しびれ、痛みなどが残ることもあります。

こうした後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば、等級に応じて可動域制限では290万円〜830万円、神経症状では110万円〜290万円の慰謝料を請求できる可能性があります。

本記事では、半月板損傷の症状と後遺症、認定され得る後遺障害等級、請求できる慰謝料などの損害賠償金の金額と内容、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

交通事故による半月板損傷の原因や治療法

半月板損傷は、交通事故で膝をひねったり強打したりする場合に発生することがあります。具体的な原因や症状、治療方法を見ていきましょう。

半月板とは?交通事故で損傷する原因

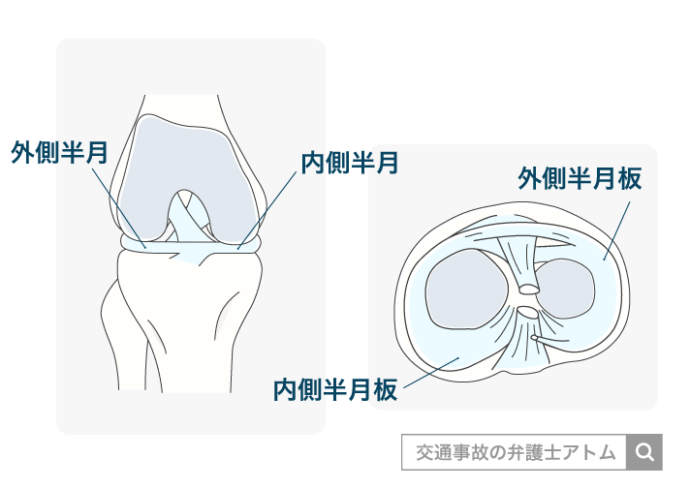

半月板(はんげつばん)は、膝関節の中にあるC字型の軟骨組織で、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)の間でクッションのような役割を果たしています。膝の動きを滑らかにし、衝撃を吸収する重要な組織です。

交通事故によって膝に強い衝撃が加わると、半月板が圧迫・挟み込まれて損傷(断裂)することがあります。

特に、膝をひねった場合や側方からの衝撃によって損傷が起こりやすく、交通事故による外傷ではスポーツ外傷とは異なり、事故直後に痛みや腫れが強く出るケースも多いです。

また、交通事故では半月板単独の損傷だけでなく、前十字靭帯などの靱帯損傷や骨折を伴う複合的な外傷が生じることもあります。

半月板損傷の症状と治療法

半月板損傷では、以下のような症状がみられます。

- 膝の痛み(特に動作時)

- 膝関節の腫れ

- 曲げ伸ばししにくい(可動域の制限)

- 引っかかり感、ロッキング(急に動かなくなる)

断裂の程度がひどい場合には、激痛と可動域制限により歩くことができなくなります。

損傷の有無や程度を確認するためには、MRI検査が有効です。

また、整形外科では「マクマレー・テスト」や「グリンディング・テスト」といった、特定の姿勢で膝をゆっくり動かして痛みを確認するテストも行われます。

治療法としては、損傷の程度に応じて保存療法(安静・リハビリ・ヒアルロン酸注射)や手術療法(縫合術・切除術)が選択されます。

- 縫合術:半月板の機能を温存できるが、再断裂リスクが残る

- 切除術:スポーツ復帰は早いが、将来的に関節変形のリスクがある

このように、交通事故による半月板損傷は、一見すると軽症に見えても、後遺症が残るリスクがあるため、早期に整形外科で適切な検査と治療を受けることが重要です。

半月板損傷により生じる後遺症とは?

交通事故で半月板を損傷した場合、治療後も痛みや関節の動きに支障が残ることがあります。

ここでは、代表的な後遺症の症状や、交通事故において後遺症が残る場合の注意点を解説します。

可動域制限|膝の曲げ伸ばしがしにくくなる

半月板損傷によって膝関節の動きが制限される後遺症です。膝が十分に曲がらない、または伸びきらない状態が続くと、日常生活や仕事にも支障をきたします。

【主な症状例】

- 階段の上り下りで膝が突っ張る

- 正座やしゃがみ込みが困難になる

- 立ち上がるときに膝が伸びきらない

交通事故の場合、関節の損傷が複合的に起こりやすく、可動域制限が長期化する傾向にあります。

半月板損傷以外の膝の損傷については、以下の関連記事もご覧ください。

神経症状|痛みやしびれが残る

神経症状とは、膝まわりに慢性的な痛みやしびれが残る後遺症です。MRI画像などで明確な異常が見つからない場合でも、事故による神経へのダメージで痛みが続くケースがあります。

【主な症状例】

- 動いていなくても膝がズキズキ痛む

- 膝に違和感やピリピリしたしびれを感じる

これらの神経症状は、医学的に「証明できる」か「説明できる」かによって後遺障害等級の判断にも影響します。

交通事故で後遺症が残る場合の注意点

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が可能です。認定を受けるために以下の点に注意しましょう。

- 通院期間は原則6カ月以上続ける

治療期間が短いと「完治した」「後遺障害等級に該当するほどの症状ではない」と判断されやすくなります。 - 通院は適切な頻度を意識する

通院頻度が低いと、「被害者が治療に消極的なせいで後遺症が残った」「無理に治療を引き延ばしている」と判断され、等級認定で不利になるリスクがあります。 - 症状固定と診断されるまで治療を続ける

症状固定前に治療をやめると、「治療を続けていれば完治していたはず」と判断され、等級認定に不利になるリスクがあります。 - 事故直後にMRI検査を受ける

損傷の証拠を残すことで、「事故による後遺症」として認定されやすくなります。

後遺障害等級の認定を受けなければ、後遺症が残っても、原則として後遺障害に対する補償は受けられません。上記の点について不安がある場合は、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。

半月板損傷で認定されうる後遺障害等級と慰謝料相場

交通事故によって半月板を損傷し、痛みや関節の可動域制限などの後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺障害慰謝料などの損害賠償を請求できます。

ここでは、半月板損傷で認定される可能性のある後遺障害等級と、各等級の慰謝料相場を解説します。

なお、慰謝料相場は弁護士基準(交通事故の賠償額を算定する際に弁護士が用いる基準)によるものです。

半月板損傷による可動域制限の等級認定基準

半月板損傷の後遺症として、膝関節の可動域が制限される運動障害が残った場合、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号のいずれかに認定される可能性があります。

可動域制限の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 認定基準・慰謝料相場 |

|---|---|

| 8級7号 | 膝関節が完全に動かない、または可動域が正常の10%以下しかない状態。 人工関節置換で可動域が1/2以下になる場合も含む。 ※慰謝料相場:830万円 |

| 10級11号 | ケガをしていない足と比べて可動域が2分の1以下に制限されている。 または、人工関節・人工骨頭を挿入置換した。 ※慰謝料相場:550万円 |

| 12級7号 | ケガをしていない足と比べて、可動域が4分の3以下に制限されている。 ※慰謝料相場:290万円 |

可動域制限の程度は、制限が生じていない方の関節と比較して測ります。

強直し全く動かない、関節の完全弛緩性麻痺やそれに近い状態にある場合には後遺障害8級7号に認定される可能性があるでしょう。

可動域が2分の1以下の場合、制限の程度に応じて後遺障害10級11号、12級7号のいずれかが認定される可能性があります。

また、人工関節・人工骨頭を挿入した場合はその事実をもって後遺障害10級11号、可動域制限があれば後遺障害8級7号に認定される可能性があるのです。

可動域制限の後遺障害認定について詳しくは、『交通事故による関節可動域制限の後遺障害等級と慰謝料相場|膝・足首など【部位別に解説】』をお読みください。

半月板損傷による神経症状の等級認定基準

半月板損傷の後遺症として膝に痛みが残るといった神経症状が残った場合、後遺障害12級13号または14級9号のいずれかに認定される可能性があります。

神経症状の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 認定基準・慰謝料相場 |

|---|---|

| 12級13号 | 痛みが残っていることが医学的に証明できる ※慰謝料相場:290万円 |

| 14級9号 | 痛みが残っていることが医学的に説明できる ※慰謝料相場:110万円 |

12級13号と14級9号の違いは、後遺症の存在が医学的に証明できるかどうかという点です。

具体的には、レントゲン写真やMRI画像に異常が判断できるのであれば、障害の存在が他覚的にわかるとして後遺障害12級13号に認定されます。

画像から異常が判断できなくても、事故状況・治療の経過・神経学的検査の結果などから考えて、痛みやしびれが残存していると推定できる場合、後遺障害14級9号に認定される可能性があるでしょう。

半月板損傷で後遺障害等級認定を受けるポイント

後遺障害等級を獲得するには、審査を受ける必要があります。その際には、以下の3点を意識しましょう。

(1)適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定では、医師が作成する「後遺障害診断書」が最も重要な書類となります。

診断書には以下のような内容を具体的かつ客観的に記載してもらうことが求められます。

- 膝の可動域制限の程度(左右差が数値で明記されているか)

- 痛みやしびれなどの神経症状の有無と内容

- MRI画像や徒手検査の所見など、医学的な裏付け

- 今後の見通し(完治せず、症状固定など、後遺障害が残ったことが明記されているか)

ただし、医師が必ずしも後遺障害認定を意識した書き方をしてくれるとは限りません。

意図せず審査で不利になる記載がされていることもあるため、後遺障害診断書が完成したら、一度弁護士に内容を確認することがおすすめです。

(2)適切な資料をそろえて審査機関に提出する

等級の審査を行うのは、損害保険料率算出機構という第三者機関です。

原則として書類審査になるため、後遺障害診断書以外にも適切な資料を添付し、後遺障害の存在や程度を正確に伝えることが重要です。

【主な提出資料】

- 医師が作成した後遺障害診断書

- 症状固定時のMRI画像や検査データ

- 日常生活報告書

- 医師の意見書 など

どのような書類を添付すべきかは、個々人の症状や狙う等級によっても変わってきます。

各等級の認定基準や過去の認定事例を踏まえて判断する必要があるので、事前に弁護士に相談することがおすすめです。

(3)被害者請求で後遺障害申請をする

後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがありますが、上述の「適切な資料をそろえる」ことができるのは被害者請求です。

【被害者請求】

- 必要書類はすべて申請者で用意する

- 追加書類の添付や書類のブラッシュアップが可能

【事前認定】

- 後遺障害診断書以外は、すべて加害者側の任意保険会社が用意する

- 申請者は書類の用意にほとんど関与しないため、最低限の質・種類の書類のみ提出することになりがち

ただし、被害者請求では申請者自身で用意する書類が多く、手続きが煩雑になりがちです。弁護士にサポートを依頼することもご検討ください。

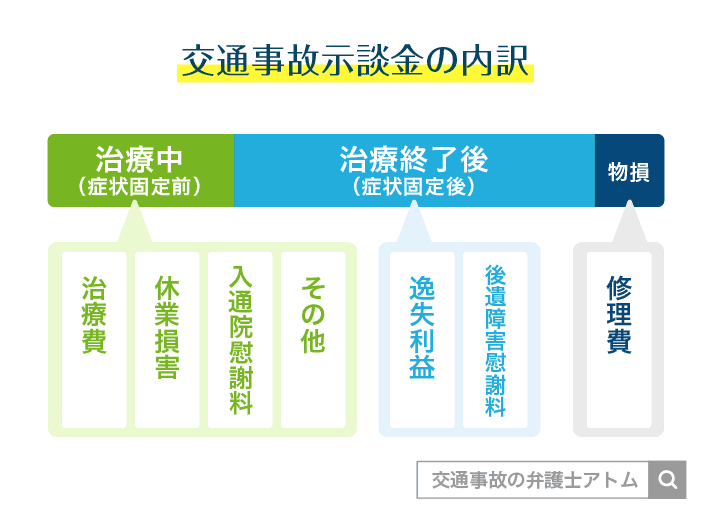

交通事故による半月板損傷の損害賠償金

半月板損傷で後遺症が残り、後遺障害認定を受けたら、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

後遺障害認定の有無に関わらず損害賠償金として請求できる費目もあるので詳しく見ていきましょう。

後遺障害慰謝料|3つの支払い基準

半月板損傷の後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が決まります。

後遺障害慰謝料(抜粋)

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

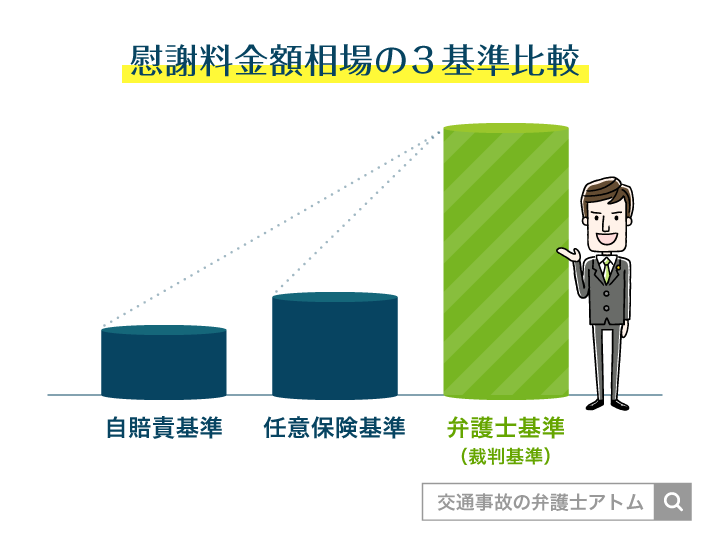

自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の金額に大きな違いが生じます。

加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準に近い任意保険基準に基づいて計算されたものであり、相場よりも低い傾向にあります。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準

加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

加害者側の任意保険会社の提示通りに示談に応じてしまうと、相場よりも低い、任意保険基準で算定した慰謝料額しかもらえません。

そのため、相場額の慰謝料を得るためには増額交渉が必要です。

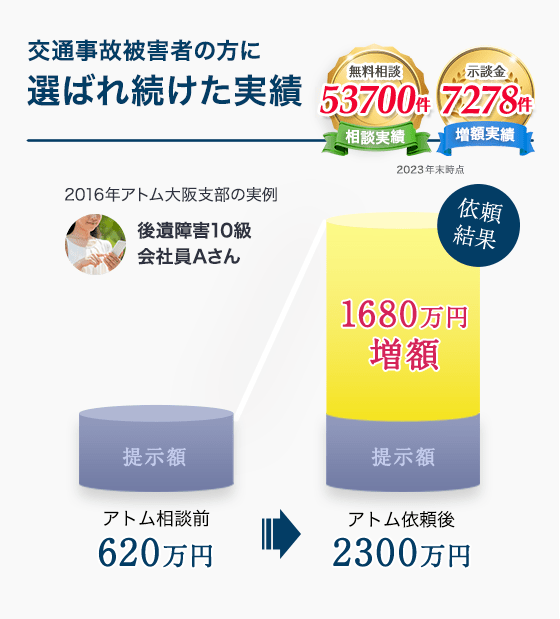

ひとりで保険会社を相手に交渉を進めるのはなかなか容易ではありませんが、弁護士をつければ判例や法的根拠に基づいた、説得力のある主張で、交渉を有利に進めることができます。

正式に依頼するかどうかは、まだ決めかねているとしても、保険会社の提示額から慰謝料を増額できるか、見込みだけでも弁護士に聞くことはできます。

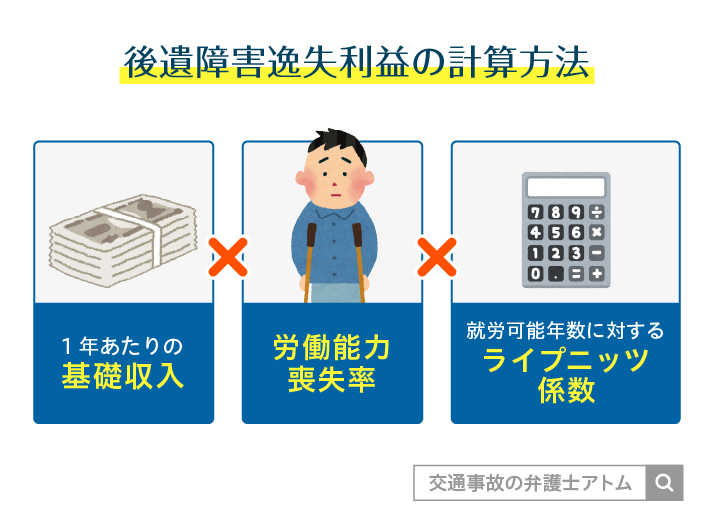

後遺障害逸失利益|将来の減収に対する補償

交通事故により生じた後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合は、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益を請求することも可能となります。

後遺障害逸失利益は、ケガによって失われた将来の収入を補償するための金銭です。

後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害等級、年齢、職業、年収などによって異なります。

逸失利益は将来にわたっての利益という性質から高額になるケースも少なくなく、その分、保険会社側の負担も増えるため、保険会社はあらゆる理由で逸失利益を低く見積もります。

基礎年収額や労働能力喪失率、喪失期間を低く見積もったり、後遺症があっても将来的な収入は減っていないと主張することもあるでしょう。

弁護士であれば、逸失利益を増額するために、保険会社の主張に対して適切な反論をしてくれます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

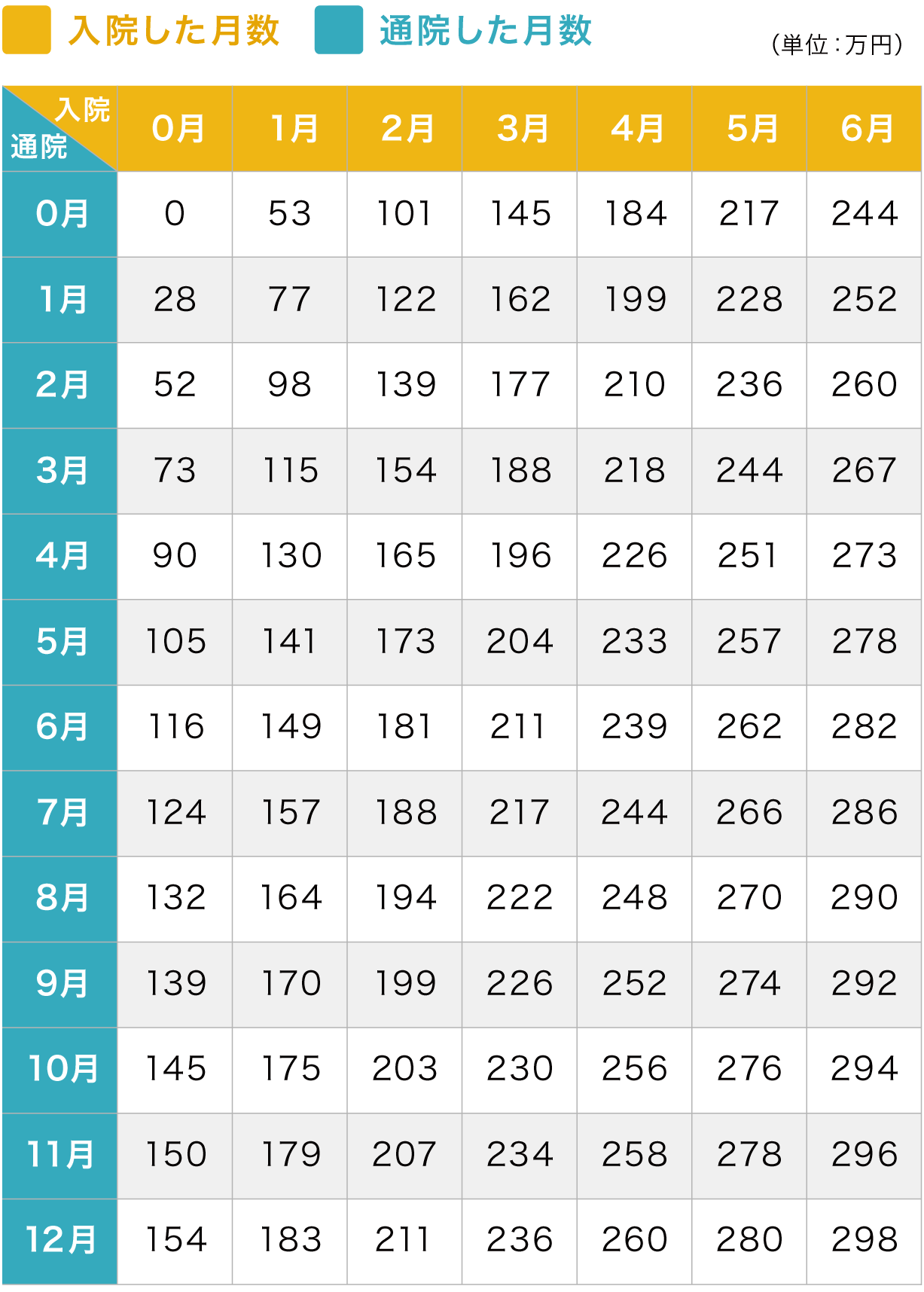

入通院慰謝料|入通院期間に応じて請求

交通事故で負った半月板損傷を入院・通院を通じて治療した場合、後遺障害認定の有無に関係なく、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどの交通事故によるケガで負った精神的苦痛に対する賠償金です。

半月板損傷における入通院慰謝料の相場額は、以下の算定表から算定します。

たとえば、半月板損傷により1ヶ月入院、5ヶ月通院した場合、入通院慰謝料の相場は入院1ヶ月の縦の列と通院5ヶ月の横の行が交差する141万円となります。

ただし、実際に相手側の保険会社から提示される金額は算定表での金額よりも低いため、相場の金額を得るためには、増額交渉をしていくことが必要です。

その他の損害賠償金|治療費・休業損害など

交通事故での半月板損傷で請求できるのは、慰謝料や逸失利益だけではありません。

慰謝料や逸失利益以外で請求できる費用・損害は、以下の通りです。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償

- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など

- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

これらの損害をまとめて損害賠償金として請求し、示談金として支払われることとなるのです。

示談金については、最初に相手側の保険会社から送られてくる、支払い予定の金額と内訳について記載した示談書(免責証書)という形で提示されます。

この提示にすぐには応じず、各損害の金額や算定根拠を確認して、提示額が相場より低ければ、増額するよう交渉していくことになります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

交通事故による半月板損傷は弁護士に相談

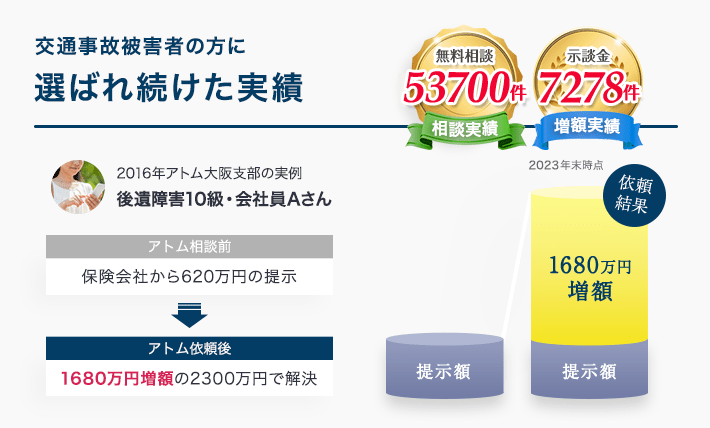

交通事故で半月板損傷を負った場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談するメリットと、費用負担の軽減方法を解説します。

半月板損傷の後遺症を弁護士に相談するメリット

交通事故で半月板損傷の後遺症が残った場合、弁護士に相談すると以下のメリットがあります。

- 加害者側の保険会社との連絡を任せられるので、治療や職場復帰に専念できる

- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる

- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる

法律事務所によっては無料相談を受け付けているので、そのときにどのようなサービスが受けられるか、確認してみた方がいいでしょう。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者向けに電話・LINE・メールでの無料相談を受け付けております。

無料相談・セカンドオピニオンだけでの利用でも構いません。

ご相談では、適正な相場金額や増額の見込み、弁護士費用についてもご確認いただけます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

弁護士費用特約で費用の負担を抑えられる

弁護士に相談・依頼する場合には、弁護士に支払う費用が負担となります。

しかし、ご自身の保険に付帯している弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用を支払わずに弁護士に依頼・相談が可能です。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、相談料や費用は上限の範囲内に収まることが多いので、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約の有無にかかわらず、弁護士費用についても無料相談の段階でご確認いただけるので、費用倒れにならないか、弁護士に依頼するメリットがあるかご検討いただけます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了