脱臼の後遺症の等級や慰謝料は?肩鎖関節や股関節などを解説

交通事故による脱臼は、関節が強い衝撃を受けることで、本来あるべき位置からずれてしまうケガです。

適切な治療を受けても完治せず、後遺障害が残るケースもあるでしょう。

脱臼による後遺障害には主に、機能障害・変形障害、神経障害の3つがあります。このような後遺障害に対して等級が認定されると、後遺障害に関する慰謝料や損害を請求できるようになります。

本記事では、代表的な脱臼の症状や、脱臼による後遺障害が該当しうる等級・慰謝料相場など詳しく解説していきます。

目次

交通事故による脱臼の症状と治療法

交通事故により関節に強い衝撃を受けると、脱臼の症状が生じる恐れがあります。

脱臼の恐れがある箇所は様々ですが、本記事では、主に以下の3種類の脱臼を中心に解説を行います。

- 肩鎖関節脱臼

- 股関節脱臼

- リスフラン関節脱臼骨折

肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)とは、肩甲骨と鎖骨の関節が外れてしまうことをいいます。

特に、自転車でやバイクの乗車中に転倒して路面に強く落下し、肩付近を打ち付けた際に発生することが多いでしょう。

症状としては、肩の変形や腫れ、激しい痛みが特徴的で、肩を動かす動作の範囲が著しく制限されます。

軽症の場合は、固定による保存治療からリハビリを行っていくことが基本となりますが、重症の場合は手術が必要となることもあります。

肩鎖関節脱臼の症状や治療法などについて詳しく知りたい方は『肩鎖関節脱臼の後遺症と後遺障害等級。慰謝料の相場額も紹介』の記事をご覧ください。

股関節脱臼

股関節脱臼は、骨盤と大腿骨との間の関節である股関節が正しい位置関係からずれて脱臼することをいいます。

事故の衝撃で大きな外力が加わり、大腿骨が寛骨臼から外れることで発生することがあります。

例えば、交通事故の際に膝をダッシュボードで強打したようなケースが考えられるでしょう。

特徴的な症状として、足を動かすせないほどの激しい痛み、股関節の著しい可動域制限が挙げられます。

骨組織開始のリスクがあることから治療の際には速やかな整復が必要とされ、リハビリを行うこととなるでしょう。

股関節脱臼の症状や治療法などについて詳しく知りたい方は『股関節脱臼の後遺症|交通事故で股関節を脱臼・骨折したら』の記事をご覧ください。

リスフラン関節脱臼骨折

リスフラン関節脱臼骨折は、足の人差し指と足の後方部をつなぐ中足骨が折れた脱臼、分離している症状をいいます。

交通事故でブレーキを強く踏んだ際や、足がタイヤに踏みつけられて足部に強い衝撃が加わった際などに発生しやすいケガです。

症状として、足の甲の腫れや変形、激しい痛みが生じるでしょう。

治療については、症状が軽ければギプスや装具による保存療法を行い、転位(ずれ)が大きい重症の場合は手術による整復と固定を行うこととなります。

リスフラン関節脱臼骨折について詳しく知りたい方は『中足骨骨折の後遺障害とは?リスフラン関節脱臼骨折もあわせて解説』の記事をご覧ください。

脱臼の後遺症別・後遺障害等級と慰謝料相場

交通事故で脱臼すると、「機能障害」・「変形障害」・「神経障害」といった後遺症が残ることがあります。

また、リスフラン関節脱臼骨折では、足の切断による「欠損障害」が生じることもあるでしょう。

これらの後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料の請求が可能です。

それぞれの後遺障害の症状と、認定されうる後遺障害等級、その等級の慰謝料相場を見ていきましょう。

機能障害|脱臼した関節が動きにくくなる

機能障害とは、脱臼した関節付近の可動域が狭くなる症状です。

機能障害では、後遺障害8級、10級、12級の認定がなされる可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級6号 | 1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの (肩関節、肘関節、手関節のうち、1つの関節が全く動かない、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が2分の1以下となった) |

| 8級7号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの (股関節、膝関節、足首関節のうち、1つの関節が全く動かない、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が2分の1以下となった) |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (肩関節、肘関節、手関節のうち、1つの関節の可動域が2分の1以下になった、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換した) |

| 10級11号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (股関節、膝関節、足首関節のうち、1つの関節の可動域が2分の1以下になった、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換した) |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの (肩関節、肘関節、手関節のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になった) |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの (股関節、膝関節、足首関節のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になった) |

後遺障害慰謝料の相場は、等級別に以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 8級 | 830万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 12級 | 290万円 |

変形障害|脱臼した部分が変形する

変形障害とは、脱臼した部分が正しい位置で癒合せず、変形してしまう症状をいいます。

後遺障害等級としては後遺障害12級に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形(裸になったときに変形が生じていることが分かる程度)を残すもの |

後遺障害慰謝料の相場は、等級別に以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 12級 | 290万円 |

神経症状|しびれや痛みが取れない

神経症状とは、しびれや痛みのことです。

脱臼によるしびれや痛みが取れない場合は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号の「頑固な神経症状」とは、他覚的所見(レントゲンやMRIといった画像検査など)から医学的に証明できる症状を指します。

14級9号の「神経症状」とは、他覚的所見はないものの、受傷の状況・症状の変遷・治療の経過などから後遺症が発生していることを医学的に説明できるもののことです。

しびれや痛みで後遺障害認定された場合の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

欠損障害|脱臼部分を切断する

欠損障害とは、身体を切断した状態のことを指します。

脱臼の中でもリスフラン関節脱臼骨折が重度の場合は、足の切断による欠損損害が生じる可能性があります。

欠損障害となった場合には、後遺障害等級として4級、または7級の認定がなされるでしょう。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

後遺障害4級、7級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 4級 | 1,670万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

交通事故の脱臼で後遺障害認定を受ける方法

交通事故で脱臼し、可動域制限や変形症状、神経症状、欠損障害などの後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けましょう。

後遺障害慰謝料を請求するためには、単に後遺症が残っているだけでなく、後遺障害認定されていることが必要だからです。

後遺障害認定の流れとポイントを解説します。

脱臼で後遺障害認定を受ける流れ

後遺症の発生から、後遺障害等級の認定までの流れは以下の通りです。

症状固定となったという診断を受ける

症状固定とは、これ以上の治療による改善が見込めない状態のことを指します。

医師に症状固定であると診断を受けることで、後遺症が残ったといえるのです。

後遺障害診断書の作成

後遺症の症状や治療の経過について記載した診断書になります。治療を受けた医師に作成してもらいましょう。

認定機関への書類の送付

後遺障害診断書やそのほかの資料を提出し、後遺障害等級認定の申請を行います。

提出方法については、被害者自身がすべての書類を用意する被害者請求という方法がおすすめです。

認定機関による審査

審査機関である損害保険料算出機構において、後遺障害の有無や程度について審査がなされます。

審査結果は書面で通知され、審査結果に不服がある場合には異議申し立てが可能です。

なお、欠損障害を除き、脱臼の後遺症で後遺障害認定を受けるには、基本的に6ヶ月以上の治療期間が必要です。

6ヶ月未満で症状固定となっても、「後遺障害認定するほどの症状ではない」として、後遺障害等級を獲得できない可能性が高いのです。

症状固定のタイミングを判断するのは医師ですが、症状の状況を医師にも共有し、相談しながら症状固定のタイミングを検討しましょう。

適切な後遺障害認定を受けるポイント

「認定機関への書類の送付」は、「被害者請求」と「事前認定」いずれかの方法で行います。

- 被害者請求

必要書類の全てを被害者側で用意し、提出する方法 - 事前認定

後遺障害診断書以外の書類は全て、加害者側の任意保険会社が用意してくれる方法

手間がかからないのは事前認定ですが、適切な後遺障害認定を受けるためには被害者請求の方がおすすめです。

被害者請求では、被害者自身が全ての書類に関与し、内容のチェック・ブラッシュアップをしたり、追加書類を添付したりできます。

後遺障害認定は基本的に書類審査なので、こうした書類対策は非常に重要なのです。

書類の内容や追加書類の添付をどうすれば良いかわからない場合は、こうした対策や申請手続きを弁護士に一任することも可能です。

ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、自己負担なく弁護士に依頼ができることもあるので、ぜひご検討ください。

交通事故で脱臼した際の慰謝料や損害賠償金額

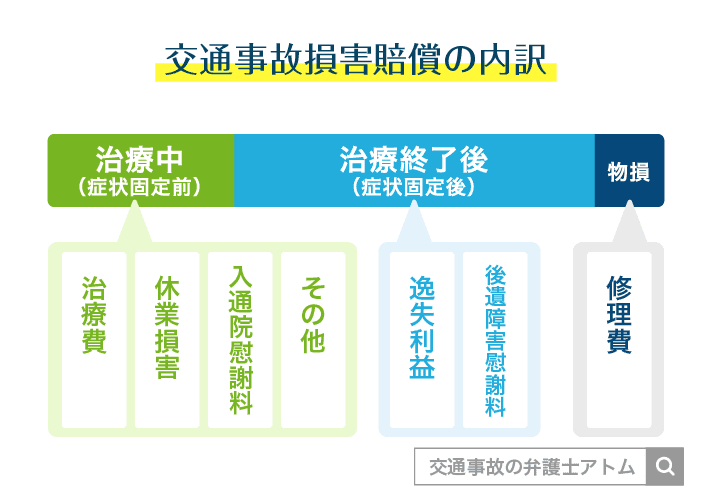

交通事故で脱臼した場合、後遺障害が残り後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益も請求できます。

また、治療中に生じる損害や物損に対する補償は、後遺障害認定の有無に関わらず損害賠償金として請求可能です。

交通事故により請求できる慰謝料や損害の費目について、解説します。

脱臼の治療に関して請求できる慰謝料や損害

脱臼の治療に関する費目としては、主に以下があります。

- 治療費

治療のために必要となった投薬代・手術代・入院代など - 休業損害

治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 入通院慰謝料

治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する補償 - その他

入通院交通費、松葉づえや車いすなどの装具代購入費用

上記の費目は、脱臼が完治した場合や、後遺症が残ったものの後遺障害認定されなかった場合でも請求可能です。

治療費

治療費については、基本的に治療に必要といえるのであれば、実費分を請求することが可能です。

加害者が任意保険会社に加入している場合には、加害者の任意保険会社が支払いを負担してくれることが多いでしょう。

休業損害

休業損害は、以下のような計算式をもとに金額を算出します。

休業損害=「1日あたりの収入×休業日数」

しかし、加害者側は1日あたりの収入を少なく見積もったり、休業日数の一部を認めようとしなかったりすることがあります。

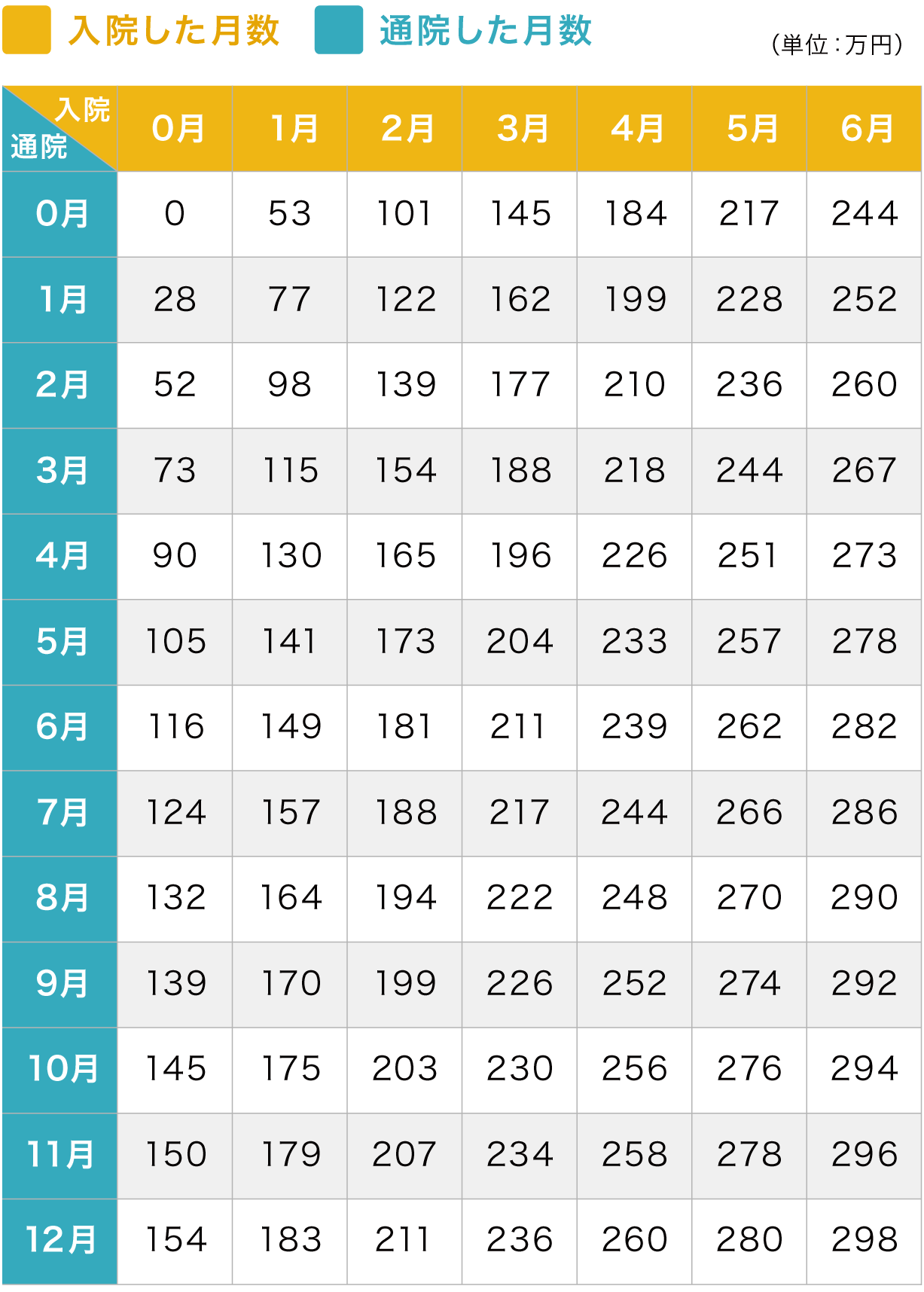

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院期間に応じて金額が決まります。

具体的には、以下のような算定表を参考とします。

しかし、加害者側は相場よりも低い金額を提示することが多いです。適切な相場については弁護士にお問い合わせください。

その他の費用

その他には、以下のような損害について請求することが可能です。

- 入通院交通費

基本的に公共交通機関の利用費用となる - 付添い費用

付き添いが必要な年齢であったり、付添が必要と医師が判断した場合に請求できる

入院の付添いは1日6500円、通院の付添いは1日3300円が相場額 - 装具購入費用

義足の作成費用などが請求できる

将来の買換え分についても請求が可能

脱臼の後遺症に関して請求できる慰謝料や損害

脱臼で後遺症が残り、後遺障害認定された場合には、以下の費目も請求可能です。

- 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 - 逸失利益

後遺障害により生じる将来の減収に対する補償

脱臼の後遺障害慰謝料

脱臼の場合、症状にもよりますが認定されうる後遺障害等級としては4級、7級、8級、10級、12級、14級があります。

それぞれの後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 4級 | 1670万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

ただし、入通院慰謝料同様、加害者側は上記よりも低い金額を提示してくることが多いので、増額交渉が必要です。

脱臼の逸失利益

逸失利益は、事故前の収入や年齢、労働能力喪失率などから以下のように算定されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率とは「後遺障害によって労働能力が何%低下したか」を示したもので、後遺障害等級ごとに目安が定められています。

脱臼の後遺症で認定されうる後遺障害等級の、労働能力喪失率は以下のとおりです。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 4級 | 92% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 10級 | 27% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

例えば機能障害で後遺障害8級に認定された場合は、労働能力が45%低下したものとして、労働能力喪失期間(基本的には症状固定年齢から67歳まで)の減収額が計算され補償されます。

ただし、労働能力喪失率や労働能力喪失期間は、後遺症の症状や仕事に対する実際の影響度を考慮し、調整されることもあります。

逸失利益の算定は複雑で、適切な計算方法や証明方法が必要となるため、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

物損に関して請求できる損害

交通事故では、身体の損害だけでなく物的な損害も発生します。具体的には以下のような損害を、加害者側に請求可能です。

- 自動車や自転車の修理代

- 代車費用

- その他、壊れたものの修理代、弁償代 など

物損に関する費目は、基本的には実費の請求が可能です。例えば自動車や自転車を修理する場合は見積書や領収書を取っておくなど、損害額の証明ができるようにしておきましょう。

交通事故の脱臼で後遺症が生じたのなら弁護士に相談を

交通事故の脱臼で後遺症が生じたら、弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すると、後遺障害認定の対策や申請のサポートを受けられるだけでなく、その後の損害賠償請求まで任せられます。

脱臼の後遺症で弁護士に相談・依頼するメリットと、無料相談のご案内をいたします。

脱臼で後遺症が生じた際に弁護士に相談するメリット

脱臼による後遺症が発生した場合、弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットがあります。

- 後遺障害認定の対策・申請を任せられ、適切な認定が期待できる

- 加害者側との連絡も弁護士に任せられるため負担が減る

- 示談交渉まで一任することで適切な損害賠償金を得やすくなる

それぞれのメリットについて、解説します。

後遺障害認定の対策・申請を任せられ、適切な認定が期待できる

弁護士に相談すると、後遺障害認定で適切な等級を獲得できるよう、医師との連携や診断書の作成方法についてアドバイスを受けられます。

医師は治療の専門家であり、後遺障害申請手続きに詳しいとは限りません。後遺障害認定については、専門家である弁護士のサポートを受けることが理想的です。

特に骨折を伴わない脱臼や、しびれや痛みといった神経症状は、症状の証明が難しく後遺障害認定対策がしにくい傾向にあります。

過去の認定事例や認定基準をもとに、個々人の症状に応じた対策が必要になるでしょう。

また、被害者請求で後遺障害認定を受ける場合は、各所から様々な書類を取り寄せるなどの手間がかかります。弁護士に依頼すれば、こうした手続きも任せられます。

加害者側との連絡も弁護士に任せられるため負担が減る

弁護士に依頼すると、加害者側との連絡の窓口は弁護士に一本化されます。

仕事や家事の途中で加害者側からの連絡に対応したり、加害者側の高圧的な言動でストレスを受けたりする必要はなくなるのです。

その結果、肉体的・精神的な負担が減り、治療や日常生活への復帰に集中できます。

示談交渉まで一任することで適切な損害賠償金を得やすくなる

弁護士に依頼すると、示談交渉の代理まで任せることが可能です。

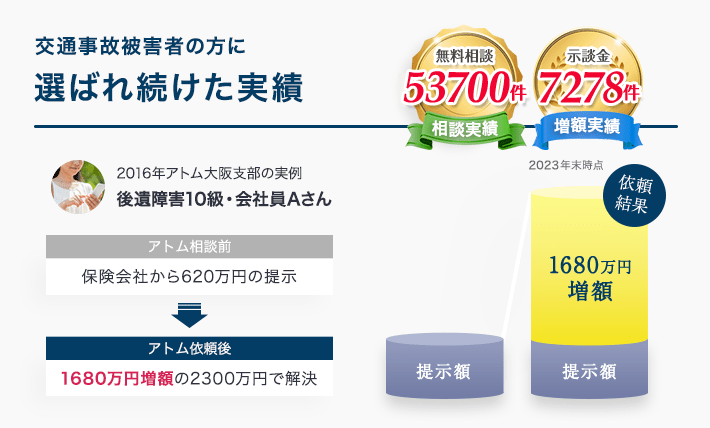

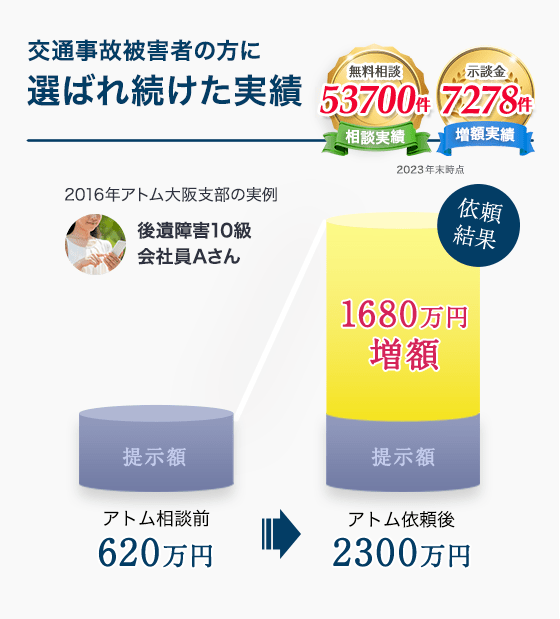

その結果、自力で交渉したり、自身の保険会社に交渉を任せたりするよりも示談金が高額になることが期待できます。

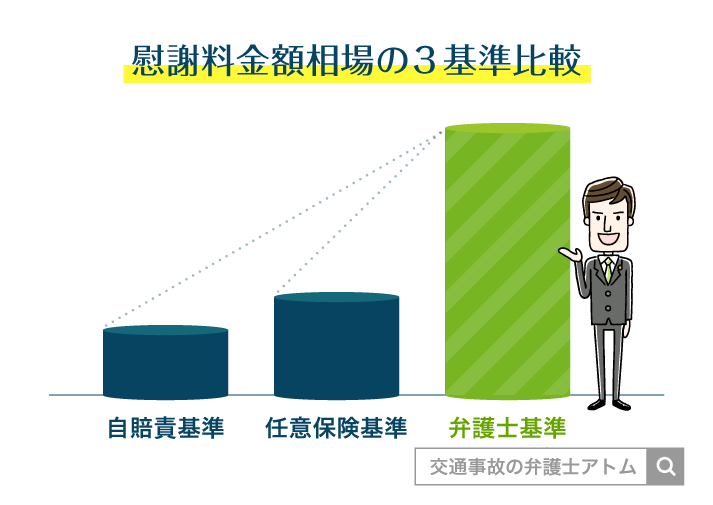

交通事故の示談交渉は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社と行います。

加害者側は自社独自の基準(任意保険基準)または、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に基づいて慰謝料などを計算することが多いです。

しかしこれらの金額は、本記事で紹介した相場よりも大幅に低額です。

本記事で紹介した相場は「弁護士基準」に沿ったもので、過去の判例に基づいており裁判でも用いられるため、本来であれば弁護士基準の金額が正当と言えます。

ただし、弁護士基準の金額は本来なら裁判で認められるものです。

被害者の方が示談交渉段階で主張しても、加害者側の任意保険会社は聞き入れないでしょう。

しかし、弁護士が交渉をすれば、弁護士基準の金額が示談交渉でも認められやすくなります。

弁護士の主張は根拠があるとみなされること、加害者側の任意保険会社は「弁護士の主張を拒否すれば裁判になるかもしれない」と危惧することなどが理由です。

せっかく適切な後遺障害認定を受けても、示談交渉がうまくいかなければ得られる示談金額は少なくなります。

しっかりと示談金を受け取るためにも、弁護士を立てることがおすすめです。

相談・依頼による金銭的負担は軽減できる

また、ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用の多くを保険会社に負担してもらえるため、費用の心配がなくなります。

弁護士費用特約を利用すると、相談料や依頼に必要な費用について、保険会社が定める上限まで保険会社に負担してもらうことが可能です。

相談料は依頼の費用が上限を超えることは少ないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼を行えるでしょう。

弁護士に相談するなら無料相談から

アトム法律事務所では、無料の弁護士相談が可能です。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で相談ができます。

電話やLINEによる相談が可能なため、事故のケガにより外出が難しくなっている方でも問題ありません。

相談の結果、依頼となった場合は、依頼時に発生する着手金が原則無料です。お手元のお金に不安がある方でも安心して依頼いただけます。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了