第12胸椎圧迫骨折の後遺症|後遺障害の認定等級を解説

第12胸椎圧迫骨折は、胸椎のひとつである第12胸椎がつぶれるように骨折した状態で、腰から背中にかけての痛みや腫れ、下肢の痛みやしびれ、変形などの症状が生じることがあります。

第12胸椎圧迫骨折の後遺症として、変形障害、運動障害、荷重機能障害、神経症状を負った場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

ただし、適正な相場金額での慰謝料を受け取るためには相手側の保険会社との示談交渉を要することもあります。

本記事では、第12胸椎圧迫骨折を負った交通事故被害者向けに、後遺症の症状や治療法、後遺障害等級認定の可能性、受け取れる慰謝料の相場について解説します。

目次

第12胸椎圧迫骨折とは?

第12胸椎圧迫骨折とは?

第12胸椎圧迫骨折(Th12骨折)とは、胸椎の上から12番目(一番下)、みぞおちの裏の骨が圧迫、つぶれるように骨折した状態のことです。

【第12胸椎とは】

脊椎(背骨)は、大きく分けて頸部の頸椎、胸部の胸椎、腰部の腰椎の3つに分けられます。

脊椎のひとつである胸椎は、脊椎の中央に位置し、12個の椎骨によって構成されています。第12胸椎は、12番目の椎骨にあたる部分です。

【圧迫骨折とは】

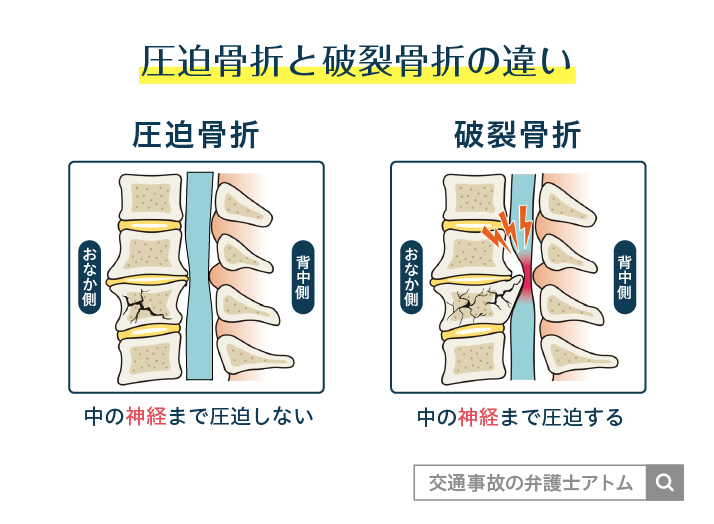

圧迫骨折は、おなか側の椎体がつぶれるように折れてしまっている状態です。

圧迫骨折と似たものとして破裂骨折がありますが、違いは神経圧迫の有無です。破裂骨折は、骨折が神経に接する部分まで及びます。この点で圧迫骨折は破裂骨折よりは軽度といえます。

関連記事

第12胸椎圧迫骨折の症状

第12胸椎圧迫骨折は、受傷部位が胸腰椎移行部(胸椎と腰椎の境目)になります。

そのため、胸椎骨折であるものの、腰痛や背部痛などの腰椎圧迫骨折に似た症状が発生することが多いのが特徴です。

一方で、胸やけや逆流性食道炎などの消化器症状が発生することもあります。

さらに、骨折の際に骨内の神経損傷を伴うと、神経症状を発症する可能性もあります。具体的な症状は、下肢のしびれ・まひや筋力低下、排尿や排便に関する障害などです。

日常生活への影響としては、寝返りや起き上がりに支障が出たり、症状が重い場合には歩行障害が発生したりすることもあります。

第12胸椎圧迫骨折の原因

第12胸椎圧迫骨折の原因は、交通事故や労災事故などにより、強い衝撃(外力)が加わったことが考えられます。

たとえば、バイク事故の衝突で転倒した際に背中を強く打ち付けたり、自転車運転者や歩行者が自動車に追突されたりして第12胸椎圧迫骨折を負うことがあるのです。

なお、骨粗鬆症の方や高齢者の方は、尻もちをつくといった比較的軽微な衝撃でも第12胸椎圧迫骨折になることがあります。

第12胸椎圧迫骨折の治療方法

第12胸椎圧迫骨折を負った場合、骨折の程度が比較的軽ければ、基本的にはコルセットを装着して安静にするなどの保存療法がとられます。

2〜3ヶ月程度で骨折部位が結合して痛みも緩和すると、リハビリを始められるケースが多いです。

ただし、骨折の程度が重かったり、症状が改善しなかったりする場合は、手術療法がとられることもあります。

具体的には、椎体にバルーンと骨セメント(人工骨)を挿入する経皮的椎体形成術(BKP:バルーン・カイフォプラスティー)や骨折した骨に金属製のスクリューなどを埋め込んで固定する椎体除圧固定術などの方法があります。

第12胸椎圧迫骨折の治療中の禁忌

禁忌(きんき)とは、やってはいけないことを意味します。

第12胸椎圧迫骨折の禁忌は、腰に負担がかかる動作や姿勢です。

第12胸椎圧迫骨折の治療中に、腰付近を捻ったり曲げたりする動作や姿勢は禁忌となります。

第12胸椎圧迫骨折による後遺症とは?

第12胸椎圧迫骨折で残る可能性のある後遺症には、以下のものがあります。

- 変形障害

圧迫骨折によって胸椎の変形が起こり、そのまま症状固定となってしまった状態 - 運動障害

胸椎の圧迫骨折が原因で首や背中が曲がりにくくなり、そのまま症状固定となってしまった状態 - 荷重機能障害

圧迫骨折が原因で脊椎の頭や腰を支える機能(支持機能)や支えた状態を保持する機能(保持機能)が低下し、硬性補装具が必要になった状態 - 神経症状

症状固定後も、痛みやしびれなどが残った状態

上記の症状が残った場合、後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

なお、第12胸椎圧迫骨折では、脊髄損傷を併発するケースがあります。脊髄損傷に関する後遺症の詳細を知りたい方は『脊髄損傷の後遺症|交通事故での脊髄損傷で認定される後遺障害』をご覧ください。

第12胸椎圧迫骨折の後遺障害等級と慰謝料

(1)変形障害

第12胸椎圧迫骨折の後遺症として、変形障害を負った場合、後遺障害6級5号、8級相当、11級7号に認定される可能性があります。

変形障害による後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料として420万円〜1,180万円を請求できます。

変形障害の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの 1,180万円 |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの 830万円 |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの 420万円 |

後遺障害6級5号の認定基準

後遺障害6級5号の「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真(レントゲン画像)等により、脊椎圧迫骨折を確認することができる場合であって、下記のいずれかの要件に該当する状態を指します。

- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体のお腹側の椎体の高さが著しく減少し、後彎(脊椎の背中側が曲がる、側面から見た際に背中が丸くなる)が生じているもの

→「著しく減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計の差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの - 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(エックス線写真で脊柱の湾曲を調べる測定方法)による側彎(脊椎が横方向に曲がり、正面から見た際に体幹が左右に湾曲する)度が50度以上となっているもの

→「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるもの

上記の「1個当たりの高さ」は、骨折した椎体が複数ある場合、複数の後方椎体高の平均値となります。

後遺障害8級相当の認定基準

後遺障害8級相当の「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、下記のいずれかの要件に該当する状態を指します。

- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

- コブ法による側彎度が50度以上であるもの

- 環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定(環椎と軸椎の固定術が行われた場合も含む)により、次のいずれかに該当するもの

- 60度以上の回旋位となっているもの

- 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

- 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

後遺障害11級7号の認定基準

後遺障害11級7号の「脊柱に変形を残すもの」とは、下記のいずれかの要件に該当する状態を指します。

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

(2)運動障害

第12胸椎圧迫骨折の後遺症として運動障害が残った場合、後遺障害6級5号、8級2号に認定される可能性があります。

運動障害の後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料として830万円〜1,180万円を請求できます。

運動障害の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの 1,180万円 |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの 830万円 |

後遺障害6級5号の認定基準

後遺障害6級5号の「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、下記のいずれかの要件に該当して、頸部及び胸腰部が強直(脊椎が固くなり、可動域制限が起こること)したものをいいます。

- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

後遺障害8級2号の認定基準

後遺障害8級2号の「脊柱に運動障害を残すもの」とは、下記の要件に該当する状態を指します。

- 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度(可動域の正常値)の2分の1以下に制限されたもの

- 頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

- 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

(3)荷重機能障害

第12胸椎圧迫骨折の後遺症として荷重機能障害が残った場合、後遺障害6級、8級に認定される可能性があります。

荷重機能障害の後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料として830万円〜1,180万円が請求できます。

高齢者が圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になると、頑固な腰痛や背部痛が残るため、荷重機能障害が残る可能性があります。

荷重機能障害の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 6級相当 | 荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合であって、頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの 1,180万円 |

| 8級相当 | 荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合であって、頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの 830万円 |

6級及び8級の等級認定の前提となる「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」状態とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼、筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在することを、エックス線写真等で確認できる状態を指します。

(4)神経症状

第12胸椎圧迫骨折の後遺症として神経症状が残った場合、後遺障害12級13号、14級9号に認定される可能性があります。

神経症状によって後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料として110万円〜290万円を請求できます。

神経症状の後遺障害等級の認定基準

| 等級 | 後遺障害 慰謝料額 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 110万円 |

後遺障害12級13号の認定基準

12級13号は、障害の存在が他覚的にわかる(医学的に証明できる)場合をいいます。

具体的には、骨癒合が不十分なことが画像所見上(レントゲンやMRI、CTなどで)明らかであり、その画像所見が痛みやしびれの原因といえる場合などです。

後遺障害14級9号の認定基準

また、画像検査で神経症状の存在が明らかにならなかった場合でも、神経学的検査の結果や治療経過、事故状況(受傷機転)、自覚症状の一貫性など総合的な観点から、第12胸椎圧迫骨折が原因となり、痛みやしびれが残存していることが医学的に説明できる場合には14級9号に認定されます。

折による後遺障害で労働能力喪失を認めた事例も多数あります。 「圧迫骨折では労働能力喪失は認められない」といった加害者側の主張を鵜呑みにせず、しっかりと対策することが大切です。

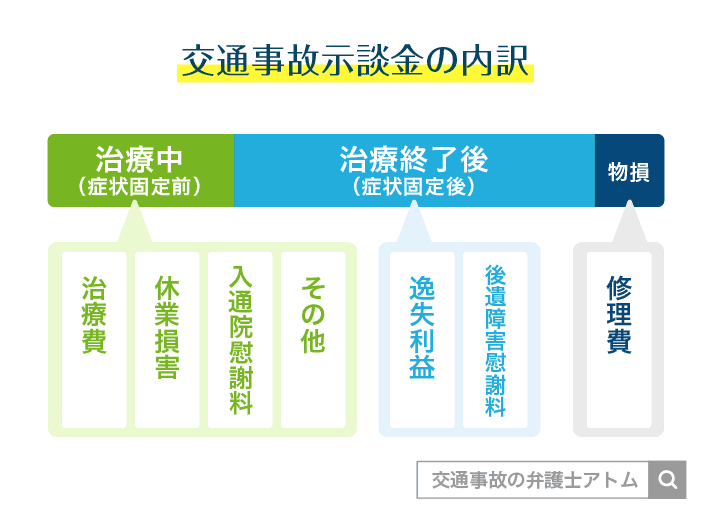

第12胸椎圧迫骨折で請求できるその他の慰謝料

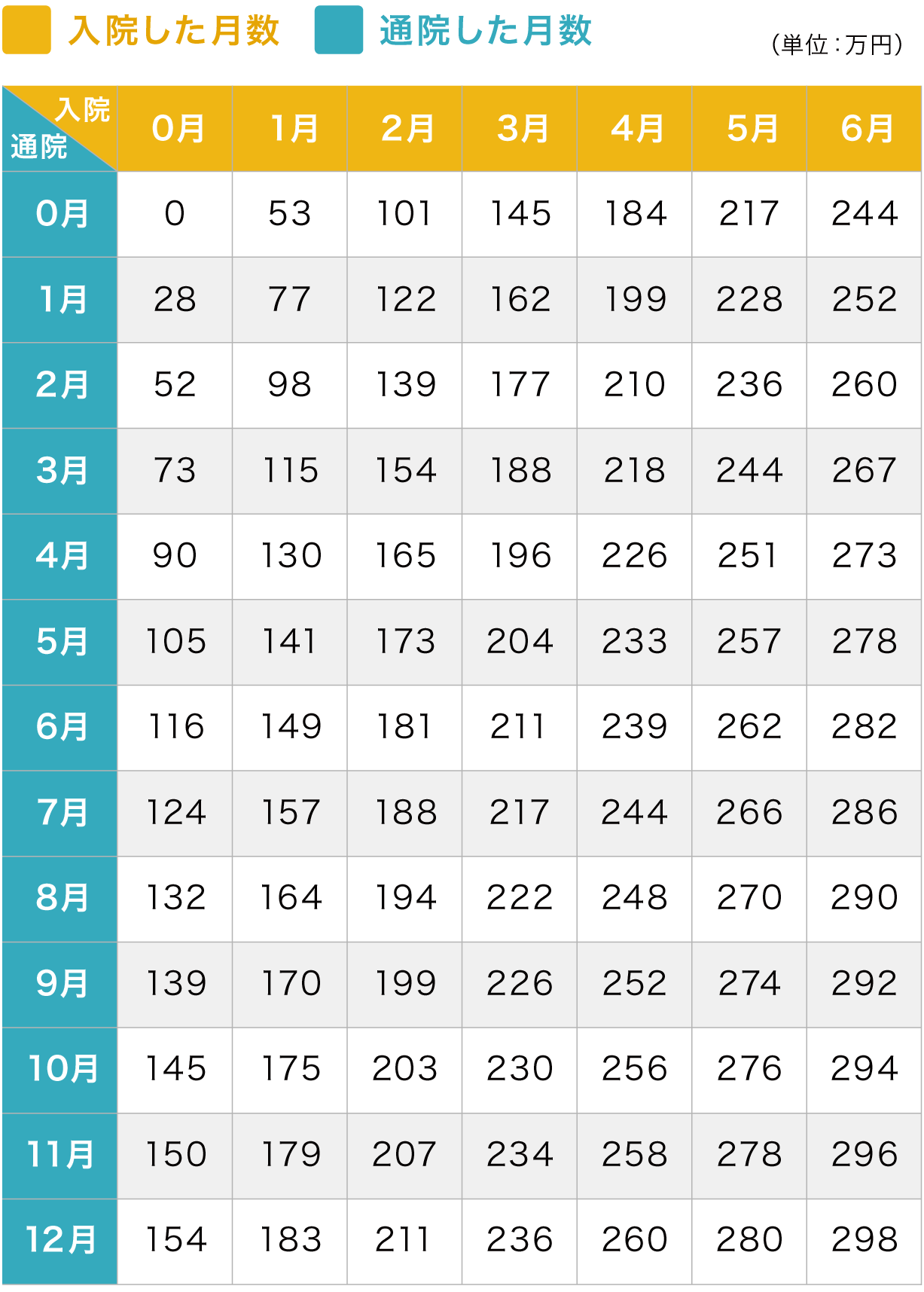

入通院慰謝料|入通院期間に応じて請求

第12胸椎圧迫骨折を治療した場合、後遺障害等級の認定に関係なく、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料とは、交通事故で入通院を余儀なくされるほどのケガによる精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院慰謝料は、以下の表を用いた計算方法で算定します。

入院をして治療したケースの方が、通院のみで治療したケースよりも高額となります。

また、入通院による治療期間が長ければ、慰謝料も増額されます。

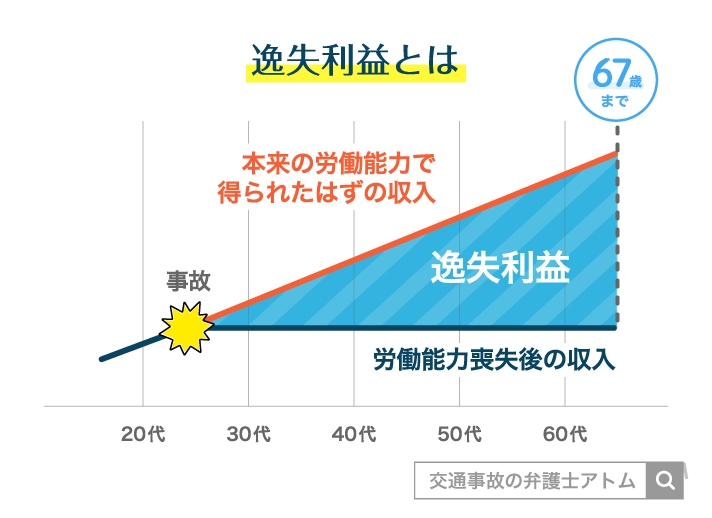

逸失利益|後遺障害が残った場合に請求

第12胸椎圧迫骨折による後遺障害認定を受けた場合には、逸失利益を請求できます。

逸失利益とは、後遺障害の影響による将来的な減収に対する補償のことです。

後遺障害が残り、労働能力に支障が生じると、昇格・昇進が難しくなったり、異動・転職をすることになったり、職業選択の幅が狭まったりします。

そうした結果、減ってしまう生涯収入に対する補償が、逸失利益なのです。

逸失利益の金額は、以下の計算式を用いて算定します。

逸失利益の計算式

- 有職者または就労可能者の逸失利益

= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者の逸失利益

= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数

計算式の項目の意味

- 基礎収入

計算の基礎となる被害者の年収。

事故前の収入や平均賃金をもとに考える。 - 労働能力喪失率

後遺障害によって失われた労働能力の割合。 - 労働能力喪失期間

労働能力が喪失する期間。原則67歳まで働くことを前提にして考える。 - ライプニッツ係数

一括で逸失利益を受け取ることで発生する利益を控除する係数。

労働能力喪失率の相場

上記の計算式の項目の一つである労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級ごとに目安が定められています。

具体的な後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の一般的な目安は以下の表のとおりです。

労働能力喪失率の目安(抜粋)

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 6級 (相当等級含む) | 67% |

| 8級 (相当等級含む) | 45% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

治療費・休業損害など|慰謝料以外に請求できる金銭

慰謝料の他にも、治療費や休業損害といった損害賠償請求できる項目があります。

請求する金銭がそれぞれ適正な金額か、増額の余地はないか、漏れがないように検討した上で示談しましょう。

弁護士にご依頼いただければ、各損害についても入念にチェックしてもらったうえで示談交渉をしてもらえます。

胸椎圧迫骨折の後遺障害認定・慰謝料請求での注意点

第12胸椎圧迫骨折では、後遺障害認定や慰謝料請求の際、以下のような点が問題になることがあります。

- 交通事故と骨折との因果関係が疑われやすい

- 後遺障害がどの程度労働能力に影響しているか疑われやすい

- 加害者側から素因減額を主張されることがある

これらの問題を解決しなければ、適切な後遺障害認定を受けられなかったり、十分な慰謝料を得られなかったりするおそれがあります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

(1)交通事故と圧迫骨折との因果関係が疑われやすい

加害者側の任意保険会社は、「交通事故と被害者の圧迫骨折には因果関係がない」と主張してくることがあります。

胸骨圧迫骨折は交通事故以外にも、加齢による骨密度の低下、骨粗鬆症、尻もちや軽い転倒などでも起こることがあるからです。

そのため、加害者側は「事故前から圧迫骨折が生じていた」「事故後に転倒するなどして圧迫骨折を生じさせた」「自動車運転中の軽微な衝突事故という事故態様から圧迫骨折が生じるとは考えられない」といった主張をし、被害者に支払う賠償金額を減らそうとすることがあるのです。

実際、 骨粗しょう症の高齢者などは、気づかぬうちに圧迫骨折をしているケースもあります。

交通事故と圧迫骨折の因果関係が証明できなければ、治療費や慰謝料などの保険金・損害賠償金を適切に受け取れません。

因果関係を疑われることへの対策

対策としては、交通事故直後の段階からMRI検査を受けることが挙げられます。交通事故直後にMRI検査を受けるメリットは、以下の通りです。

- 骨皮質(骨の表面の堅い部分)を確認できる

骨皮質がつながっていれば事故前からの既存の骨折、つながっていなければ交通事故による新規の骨折と判断できる場合がある - 骨の出血や炎症を確認できる

骨の出血や炎症があれば、交通事故によって新しく発生した骨折だと判断しやすくなる

なお、画像は定期的に撮影することも重要です。

交通事故など外傷性の骨折は、受傷後数ヶ月程度は圧潰が進行する可能性があります。そのため、受傷直後の画像とその後の画像を比較し、その後の方が圧潰が進んでいる場合には、外傷性の新しい骨折と判断されやすくなります。

なお、レントゲン検査では椎体の圧壊の原因となる骨挫傷(骨髄内の出血)を確認できません。必ずMRI検査を受けるようにしましょう。

(2)後遺障害がどの程度労働能力に影響しているか疑われやすい

交通事故による圧迫骨折について後遺障害等級認定された場合、通常は後遺障害慰謝料と合わせて逸失利益の請求も可能です。

しかし、胸椎圧迫骨折では後遺障害が残っても、加害者側が「労働能力に支障があるとは言えない」あるいは「労働能力への支障は軽微なものである」と主張してくることがあります。

労働能力に対する後遺障害の影響が適切に認められなければ、逸失利益の請求が認められなかったり、減額されたりするおそれがあります。

実際、圧迫骨折による変形障害で後遺障害等級が認定されたにもかかわらず、脊柱の変形障害は労働能力に影響しないとして、逸失利益を否定した裁判例もあります。

圧迫骨折による逸失利益の請求が否定された裁判例

- 事故の状況

自転車同士の接触事故。 - 怪我の状況

第10胸椎と第1腰椎の圧迫骨折、左足関節の挫傷。 - 症状固定後の怪我の状況

第10胸椎、第1腰椎の変形(後遺障害8級相当)。

自覚症状としては、腰のつっぱり感、30分以上歩くのがつらい、ハイキングができなくなった、下を向くのがつらい、風呂掃除に支障があるなど。 - 労働能力喪失の認定結果

脊柱の変形障害は一般的に労働能力を喪失させるものとは認められない。本件症状は逸失利益を発生させるほど労働能力を喪失させるものとは認められない。

(大阪地方裁判所 令和元年11月20日判決 事件番号平成30年(ワ)第6534号)

一方で、「脊柱の変形障害は、脊柱の支持機能・保持機能に影響を与え又は与えるおそれがあることにより労働能力に影響を与えると考えられる」と判示している裁判例(名古屋高等裁判所 令和5年9月29日判決 事件番号令和5年(ネ)第473号・令和5年(ネ)第593号)もあります。

労働能力喪失率が認められないことへの対策

労働能力喪失率を否定されないためには、「どのような業務ができなくなったか」「日常生活のどのような動作ができなくなったか」といった事情を交通事故の直後から記録しておくとよいでしょう。

裁判実務では、労働能力喪失に関して、運動機能や脊柱支持機能にどれだけ影響が及んだかが具体的に検討されます。脊柱の支持機能・保持機能に支障があり、労働能力を喪失していると評価されるレベルの影響があるのなら、逸失利益も認められるでしょう。

現に、圧迫骨折による後遺障害で労働能力喪失を認めた事例も多数あります。 「圧迫骨折では労働能力喪失は認められない」といった加害者側の主張を鵜呑みにせず、しっかりと対策することが大切です。

(3)加害者側が素因減額を主張することがある

胸椎圧迫骨折では、加害者側が素因減額を主張してくることがあります。

素因減額とは、「被害者自身にも交通事故の被害拡大の要因があるため、慰謝料や賠償金の一部を減額する」というものです。

具体的には以下のような場合に、素因減額が適用されることがあります。

- 被害者の身体的な特徴や既往症が、交通事故によるケガにも影響している(身体的素因減額)

- 被害者の治療に対する消極的な姿勢や精神性が、治療の長期化につながっている(心因的素因減額)

たとえば、被害者が高齢者や骨粗しょう症の患者であったなら、圧迫骨折を発症しやすい素因をもともと持っていたとして、加害者側の任意保険会社から素因減額を主張される可能性があるでしょう。

素因減額を主張されたときの対策

加害者側の任意保険会社と素因減額で争いが生じたなら、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

既往症がある場合は、ある程度の素因減額は避けられません。しかし、素因減額の程度については明確な決まりがあるわけではないため、類似事例や医学的知識などをもとに交渉する必要があります。

示談交渉に慣れている加害者側の任意保険会社に対し、効果的に反論したいのであれば、弁護士への相談が一番の近道になるでしょう。

第12胸椎圧迫骨折の後遺症は弁護士に相談

弁護士に相談・依頼するメリット

適切な後遺障害等級の見込みを教えてもらえる

交通事故に精通する弁護士に相談すれば、後遺障害認定基準を正確に理解しているので、相談者の症状からすると、適切な後遺障害等級として何級が見込めるかのアドバイスを受けられます。

たとえば、変形障害は、椎体前後の高さに差がある場合に後遺障害6級や8級が認定されます。

上記の知識を有していれば、同じ第12胸椎圧迫骨折でも、椎体前方が潰れるタイプの楔状骨折であれば後遺障害8級以上の見込みがあるが、全体が万遍無く潰れるタイプの魚椎や扁平椎といった変形の場合は後遺障害8級以上の見込みが低いというアドバイスができるのです。

適切な後遺障害等級認定獲得のサポートを受けられる

後遺障害認定の申請は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と併せて自賠責保険会社に提出するという流れになります。

申請方法には、相手方保険会社に任せる事前認定と、被害者側で行う被害者請求の2種類があります。

弁護士に、後遺障害申請の対応を依頼すれば、2つのうち被害者請求の方法で申請することにより、適切な後遺障害等級認定を獲得する可能性を高めるサポートを受けることができます。

交通事故に精通する弁護士であれば、後遺障害診断書が、後遺障害認定基準を踏まえた適切な記載内容になっているかを確認してから申請することができます。

さらに、被害者請求という申請方法には、認定に有利となる立証資料を添付して申請できるメリットがあるところ、交通事故に精通する弁護士であれば、必要に応じて専門医師の意見書や画像鑑定報告書といった立証資料を添付することができます。

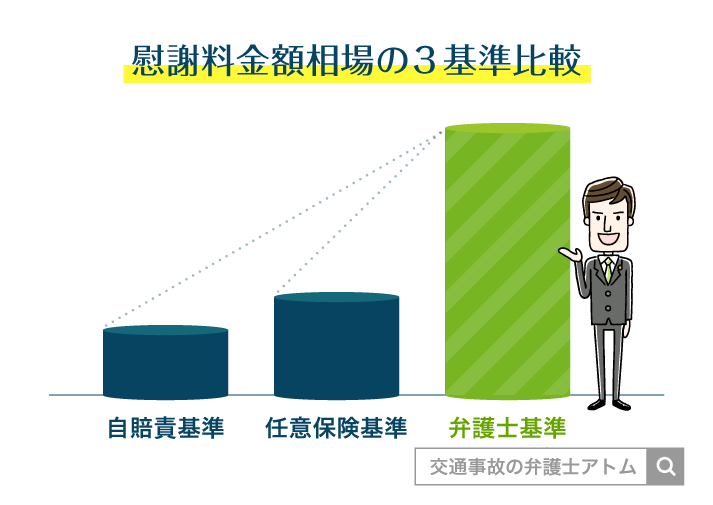

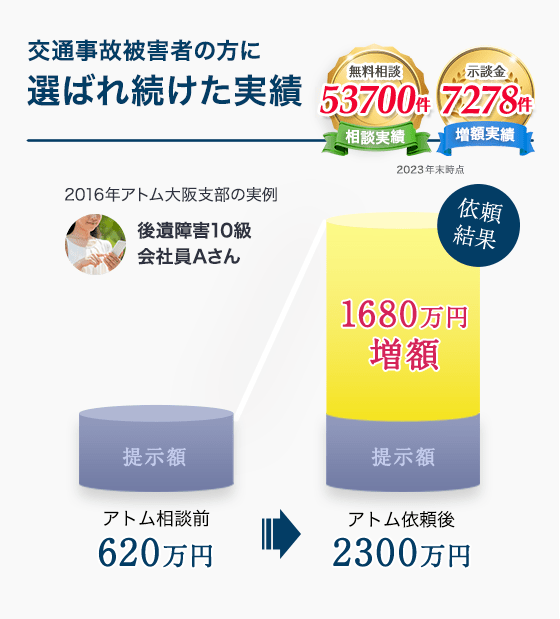

受け取れる損害賠償金の増額が見込める

たとえ、適切な後遺障害等級の認定を受けたとしても、相手側保険会社から提示される損害賠償金額は相場を下回るおそれがあります。

各後遺障害の認定基準で示した慰謝料や損害賠償金の金額は、あくまで弁護士基準、弁護士や裁判所が用いる基準を用いた場合の算定額だからです。

実際に、任意保険会社が提示額は、任意保険基準と呼ばれるそれぞれの保険会社独自の基準での算定額であり、弁護士基準よりも低い価格に設定されています。

- 自賠責基準:加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。被害者に対する最低限の補償をすることを目的としていることから、最低限の金額となる

- 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い

- 弁護士基準(裁判基準):弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準

3つの基準の中でも弁護士基準は、過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準であり、被害者が受け取るべき適正な金額といえます。

弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、保険会社から示談金の提示を受けてもそのまま受け入れず、示談交渉をしていくことになります。

しかし、なるべく支払い額を抑えようとする保険会社との交渉はそう簡単ではありません。

弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて説得力のある主張をしてもらい、慰謝料を増額させる可能性が上げられます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

第12胸椎圧迫骨折の後遺症の無料相談受付中

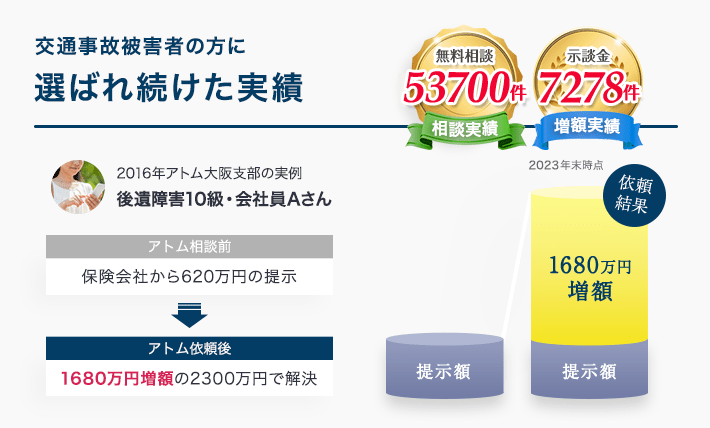

第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定や慰謝料請求については、弁護士に相談してみましょう。

適正な慰謝料額がいくらになるのか、見込みの金額を聞いてみるだけでも今後の示談での交渉材料を得られることがあります。

法律事務所によっては無料で相談を受け付けていますので、積極的に活用してみましょう。

アトム法律事務所では電話・LINEにて無料相談を24時間365日予約受付しております。

法律相談の利用にあたっては、以下のバナーからご予約をお取りください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了