交通事故で大腿骨骨折|後遺症や等級、慰謝料は?大腿骨頸部骨折も解説

交通事故で大腿骨を骨折してしまうと、手術・長期の入院・リハビリが必要になるケースも多く、完治後も痛みやしびれ、足の長さの違いなどの後遺症が残ることがあります。

なかでも太ももに近い大腿骨頸部骨折は骨がくっつきづらいため、偽関節となったり、壊死したりしやすく、機能障害や神経障害といった後遺症が残りやすいことが特徴です。

大腿骨骨折で後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害であるという認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求できるため、後遺障害認定を受けることが重要といえるでしょう。

本記事では、大腿骨骨折で起こりやすい後遺症の種類や後遺障害等級の認定基準、慰謝料相場の目安などについて、

交通事故の被害者側の立場に立って、わかりやすく解説します。

大腿骨骨折の症状と治療

大腿骨(だいたいこつ)は、太もも部分にあたる人体で最も長くて太い骨(長管骨)であり、上半身の体重を支える重要な部位です。

この骨が骨折すると、歩行能力や生活の質に大きな影響を及ぼします。

交通事故では、バイクでの転倒や車との衝突、歩行中の接触など、非常に強い衝撃を受けた際に大腿骨骨折が生じやすくなります。

大腿骨骨折は、まずレントゲン写真の画像所見から、レントゲン写真では分かりにくい部分がある場合は、MRIやCTの画像所見から診断されるのが通常です。

ここからは大腿骨骨折の症状と治療、懸念される後遺症について解説します。

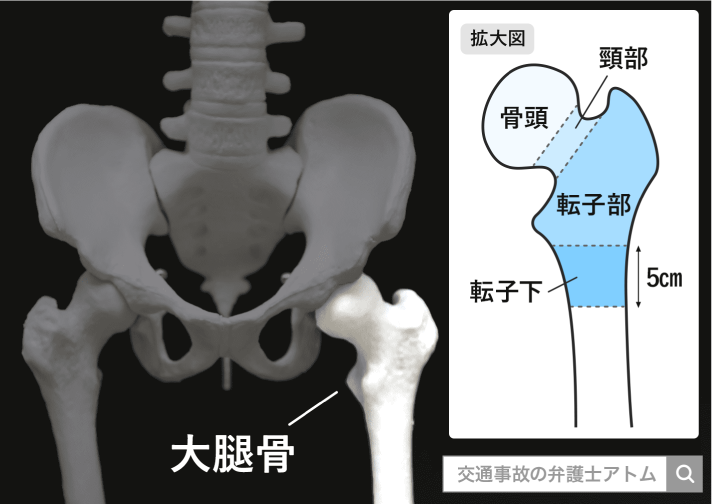

大腿骨骨折の種類|骨折位置ごとに数種類ある

大腿骨骨折は、骨折の位置によりいくつかのタイプに分類されます。以下は代表的な分類です。

- 大腿骨骨頭骨折

股関節の球状部分の骨折。通常は股関節脱臼骨折と同時に発生。 - 大腿骨頸部骨折

骨頭のすぐ下の細い部分が骨折。高齢者や交通事故で特に多く、骨癒合しにくい。 - 大腿骨転子部骨折

大腿骨上部の突起部分が骨折。血流が多く、比較的癒合しやすい。 - 大腿骨骨幹部骨折

太ももの中央付近の長管骨部分の骨折。強い外力で生じやすい。 - 大腿骨顆上骨折

膝に近い部分の骨折。膝関節の障害を伴いやすい。

これらの骨折は、それぞれ治療法や後遺症リスクが異なります。事故による場合は複雑骨折を伴うケースも少なくありません。

大腿骨骨折の症状

大腿骨骨折では、以下のような症状がみられます。

- 骨折部位の激しい痛み

- 腫れや内出血による熱感や変色

- 足を動かせない、立てないといった歩行困難

- 関節の可動域の制限

また、骨折によって骨にズレ(転位)が生じていると、足の長さが左右で異なる短縮障害が残るリスクがあります。

症状の程度や出方は骨折の部位や重症度によって異なり、早期の診断と治療が後遺症の回避につながります。

大腿骨骨折の治療方法

大腿骨骨折の治療方法は、骨折の種類や状態、患者の年齢によって選択されます。大きくは以下の2種類です。

- 保存療法:ギプスや装具で骨を固定し、自然治癒を目指す方法。一般的に、回復には長期間を要します。

- 手術療法:骨をプレートやスクリューで固定する骨接合術、または人工骨頭・人工関節を用いた置換術などがあります。

特に大腿骨頸部骨折では、血流の少なさや外骨膜の欠如により骨癒合しにくいため、早期に手術が行われることが一般的です。

手術後は、筋力の低下を防ぐために早期のリハビリテーション(歩行訓練や筋トレ)を開始することが重要です。

年齢や個人差にもよりますが、事故前と同程度に歩けるようになるには3か月以上のリハビリが必要になるケースが多いとされています。

大腿骨骨折の後遺症には何がある?

大腿骨を骨折した場合、治療後も痛みや運動機能の制限などの後遺症が残ることがあります。

特に交通事故による骨折では骨のずれ(転位)や複雑骨折を伴いやすく、後遺症が残るリスクも高まります。

大腿骨骨折で生じうる後遺症について、詳しく見ていきましょう。

大腿骨骨折の主な後遺症

大腿骨骨折により起こりうる代表的な後遺症は以下の通りです。

- 足の長さに左右差が出る(短縮障害)

- 関節や筋肉が動かしづらくなる(機能障害)

- 骨が曲がってくっつく(変形障害)

- 慢性的な痛みやしびれが続く(神経症状)

これらの後遺症により、歩行困難になることもあります。

歩くと足が痛いといったものから長距離を歩くことが難しい、歩行器が必要なものまで程度は様々です。

大腿骨骨折の後遺症は、後遺障害として等級認定を受ければ賠償の対象になります。

後遺障害慰謝料や逸失利益の請求につながるので、後遺症が残った場合は後遺障害認定を受けましょう。

大腿骨頸部骨折は特に後遺症のリスクが高い

大腿骨の中でも「頸部(けいぶ)」と呼ばれる部分の骨折は、血流が乏しい、形状的に正常にくっつきにくいといった理由で、骨癒合しにくい部位です。

そのため、頸部骨折では、以下のようなリスクが特に高くなります。

- 骨がくっつかず偽関節になる(非癒合)

- 人工骨頭・人工関節を入れる必要がある(高齢者に多い)

- 筋力や可動域の低下による長期的な歩行障害が発生する

偽関節とは、骨折部位の再生(骨癒合)が停止したため、完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動いてしまう状態のことです。

また、股関節内で骨折(内側骨折)すると、血流循環の不足から骨癒合不全を起こしやすく、血流障害で骨が潰れてしまう骨頭壊死のリスクもあります。

一方、股関節外で骨折(外側骨折)した場合は骨癒合はしやすいものの、受傷時の外力も大きく、内出血もするため全身状態に影響が出やすくなります(日本整形外科学会「大腿骨頚部骨折」参照)。

後遺症が残ったのなら後遺障害等級の認定が重要

大腿骨骨折による痛みや動きにくさが長く続く場合、「後遺障害」として正式に認定を受けることが重要です。

後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料や逸失利益といった損害賠償の対象になります。

そのためにはまず、医師により「症状固定」の診断を受けましょう。

症状固定とは

これ以上治療を続けても症状が大きく改善しないと医師が判断する状態のことです。

症状固定のタイミングは、受傷からおおむね6か月〜1年程度が目安とされますが、個人差があります。

焦って後遺障害認定の申請をしても認定されにくくなることがあるため、必ず最後まで治療を続け、症状固定の診断を受けたうえで後遺障害認定を受けましょう。

症状固定と診断されたあとは、以下のような流れで後遺障害等級の認定を目指すことになります。

- 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう

- 事故の相手方の任意保険会社や自賠責保険会社に必要書類を提出する

- 審査機関が等級を判定する

- 結果が通知される

必要書類を任意保険会社経由で提出する(事前認定)のか、自賠責保険会社経由で提出する(被害者請求)のかは自由に選べますが、それぞれメリット・デメリットが異なります。

審査対策を十分にしたいなら被害者請求がおすめです。

ただし、審査対策には専門知識が必要なので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

大腿骨骨折の後遺症で認定される後遺障害等級

交通事故で大腿骨骨折を負った場合、請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、認定される後遺障害等級に左右されます。

大腿骨骨折では、主に下記の4つの種類の後遺症に対して後遺障害認定を受けられる可能性があります。

- 短縮障害:足の長さに左右差が生じる

- 機能障害:可動域が制限される

- 変形障害:事故前と骨の形が変わる

- 神経障害:骨折部位に痛みやしびれが残存する

ここからはそれぞれの詳しい後遺障害等級認定基準について紹介していきます。

大腿骨骨折の後遺症(1)短縮障害

骨折後に下肢が短くなったことは後遺障害8級5号、10級8号、13級8号に該当する可能性があります。

短縮障害の後遺障害等級

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

短縮障害は、骨折した側(患側)の足と骨折していない側(健側)の足との長さを比較して、どれだけ短くなったのかにより判断します。

足の長さの計測方法は、上前腸骨棘(いわゆる腰骨の出っ張り。腰に手を当てたとき指が触れる部分)から下腿内果下端(足関節の内くるぶしの出っ張り)までを、巻尺が屈曲しないように計測することになっています。

ただし、上記の方法は測定者によって計測にずれが生じる可能性があるので、複数のレントゲン画像をつなげた画像や骨盤から足元までを1枚のレントゲンで撮影したロールレントゲン画像がある場合には、有利な証拠となります。

短縮障害は1ミリメートル違うだけで後遺障害等級認定の結果が変わってくるケースもあるので、正確に長さを計れるよう、計測は慎重に行うのがポイントです。

短縮障害の注意点

特に、大腿骨頸部骨折や転子部骨折で短縮障害が起きることが多いでしょう。

事故後に歩行に違和感を覚えた場合には、短縮障害を疑うべきといえます。

また、成長途中の未成年の場合は、成長期が終わるまで経過観察を行ったうえで、短縮障害が残っているかどうかを判断するケースがあります。

大腿骨骨折の後遺症(2)機能障害(人工骨頭や関節を含む)

機能障害は、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。

とくに人工骨頭・人工関節を入れたかどうかでも等級認定の結果は様々です。

機能障害の後遺障害等級

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級7号 | 1下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 1下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

大腿骨骨折により股関節が動かしづらくなった場合、骨折していない方と比べた可動域の制限の程度によって、後遺障害等級が決まります。

人工骨頭・人工関節を入れた場合

人工骨頭や人工関節を入れた場合、とくに制限なく後遺障害10級11号に該当します。

さらに、人工骨頭を入れても健康な足(健側)の2分の1以下の可動域に制限されている場合は8級7号に認定される見通しです。

人工骨頭・人工関節を入れていない場合

人工骨頭・人工関節を入れていない場合には、健康な足(健側)と比べた可動域によって8級7号、10級11号、12級7号認定の可能性があります。

症状に応じた認定基準は以下のとおりです。

症状ごとの後遺障害等級認定基準

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 8級7号 | 関節が強直したもの 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの |

| 10級11号 | 健康な足(健側)と比べて可動域が2分の1以下に制限 |

| 12級7号 | 健康な足(健側)と比べて可動域が4分の3以下に制限 |

可動域制限が生じているかどうかは、股関節の場合、通常は屈曲・伸展および外転・内転という運動の合計角度によって判断し、それぞれの参考角度は、屈曲125度、伸展15度、外転45度、内転20度です。

弁護士からのアドバイス

大腿骨骨折に対して人工骨頭・人工関節を入れるかどうかは、治療の面だけでなく、後遺障害等級にもかかわります。

人工骨頭・人工関節を入れるかどうか、医学的な助言は医師から受けるようにしましょう。

一方で「賠償面」のメリット・デメリットについては、後遺障害認定にくわしい弁護士にご相談ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

大腿骨骨折の後遺症(3)変形障害

大腿骨の変形障害は後遺障害7級10号、8級9号、12級8号に認定される可能性があります。

変形障害の後遺障害認定基準

| 等級 | 認定の基準 |

|---|---|

| 7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

偽関節を残すものとは?

「偽関節を残す」とは、大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す状態のことをいいます。

骨幹部とは骨の中央部分のこと、骨幹端部とは骨の端の太くなっている部分(骨端部)と骨幹部分をつなげる部分のことです。

上記の状態のうち、常に硬性補装具が必要な場合は「著しい運動障害を残すもの」として後遺障害7級に、常に硬性補装具を必要としない場合は後遺障害8級に認定されます。

長管骨の変形の後遺障害認定基準

後遺障害等級認定の対象となる「長管骨に変形を残すもの」とは、下記のいずれかに該当していることを指します。

- 大腿骨について外部から見てわかる変形が残った

(15度以上屈曲して不正癒合した) - 大腿骨の骨端部に癒合不全が残った

- 大腿骨の骨端部のほとんどが欠損した

- 骨端部を除き、大腿骨の直径が3分の2以下に減少した

- 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形癒合し、次の両方に当てはまる

- 股関節の内旋が0度を超えて可動できない、または股関節の外旋が15度を超えて可動できない

- レントゲン写真やCT・MRIにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる

短縮障害の場合と同様に、成長途中の未成年であるなら、成長期が終わるまで経過観察を行ったうえで判断を行うケースがあります。

大腿骨骨折の後遺症(4)痛みやしびれなどの神経症状

骨折後の痛みやしびれは神経症状として、12級13号または14級9号の認定を受けられる可能性があります。

神経症状による後遺障害等級

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

痛みやしびれはあくまで自覚症状になるため、客観的に認めてもらう必要があります。

痛みやしびれなどの神経症状について、画像検査でその症状の存在が証明できれば12級13号認定が受けられる可能性があるでしょう。

一方で、治療経過や事故状況から医学的に説明できるならば14級9号認定を受けられる可能性があります。

【コラム】醜状障害でも後遺障害認定の可能性

大腿骨骨折自体の後遺症ではないですが、大腿骨骨折した際の損傷部位の傷痕や手術痕が残存した場合には、醜状障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

詳細を知りたい方は、関連記事『醜状障害・外貌醜状の後遺障害等級認定と慰謝料|線状痕や瘢痕の等級は?』をご覧ください。

交通事故による大腿骨骨折の慰謝料相場

交通事故で大腿骨を骨折し、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料や生じた損害に対する損害賠償金の請求が可能です。

ここでは、後遺障害の等級ごとに異なる慰謝料の相場額やそのほかに請求できる損害について解説を行います。

交通事故の大腿骨骨折による後遺障害慰謝料相場額

大腿骨骨折により生じた後遺症について後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求できます。

大腿骨骨折による機能障害、短縮障害、神経障害といった後遺症の内容に応じて、後遺障害慰謝料の相場は110万円から1,000万円です。

下表は後遺障害等級ごとの慰謝料相場の一覧表です。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 7級 | 1,000 |

| 8級 | 830 |

| 10級 | 550 |

| 12級 | 290 |

| 13級 | 180 |

| 14級 | 110 |

※慰謝料の単位:万円

なお、大腿骨骨折以外にもケガをして後遺症が残った時は、その等級とあわせてより重い等級認定を受ける可能性があります。

よって大腿骨骨折で後遺障害認定を受けることはもちろん、そのほかの症状についても軽視せず、後遺障害認定の可能性を検討すべきです。

交通事故による大腿骨骨折で請求できるその他の損害

交通事故による大腿骨骨折で後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料以外にも、以下のような損害について損害賠償請求を行うことが可能です。

- 入通院慰謝料

治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - 治療関係費

治療のために必要であった投薬費・手術代、入通院交通費、入院雑費等 - 休業損害

治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 後遺障害逸失利益

後遺障害により生じる将来の減収に対する補償 - 物的損害

車の修理代や代車費用など

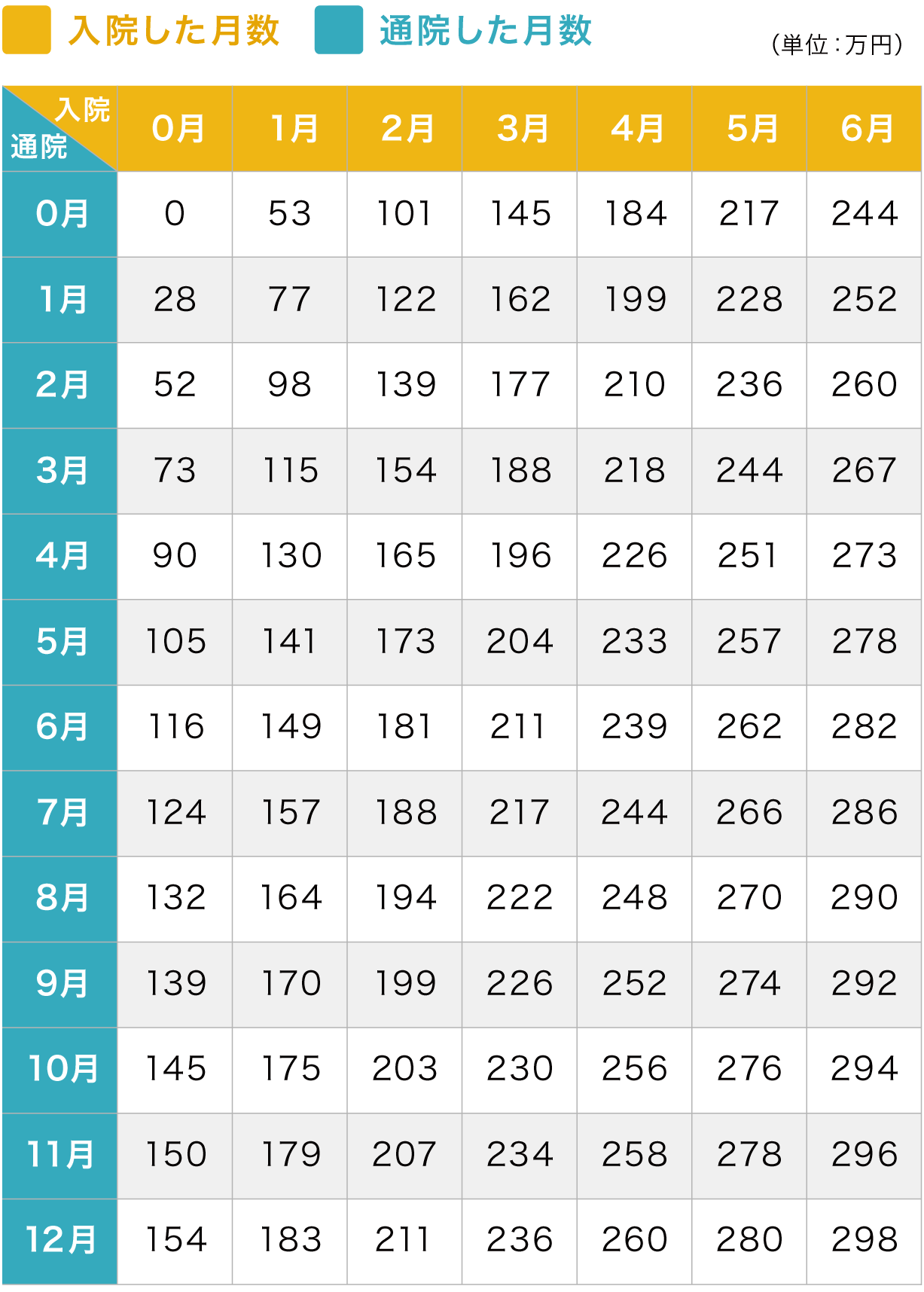

入通院慰謝料の相場額

入通院慰謝料は、治療期間の長さに基づいて算定されます。

具体的な相場額については、以下のような計算表を用いて算定されるのです。

交通事故の慰謝料算定表

この表は入院と通院の月数が交わる部分を慰謝料相場としています。

たとえば、入院2ヶ月・通院6ヶ月の治療期間を要した場合、入通院慰謝料の相場は181万円です。

入通院慰謝料は、治療期間が長いほど、そして通院のみで済んだ場合よりも、入院治療した場合の方が精神的苦痛は大きいものと判断され、入通院慰謝料は高額になります。

交通事故の慰謝料については金額に注意

交通事故で大腿骨を骨折した場合に請求できる慰謝料の金額は「どの基準で算定するか」によって大きく変わるため注意が必要です。

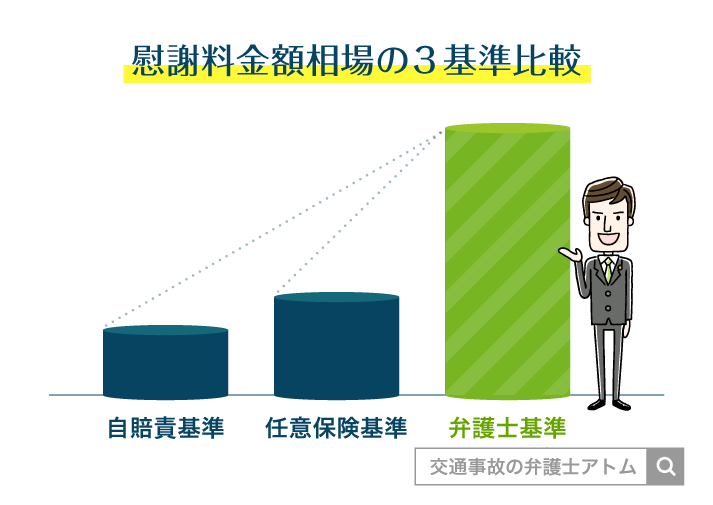

慰謝料の算定には、主に以下の3つの基準があります。

- 自賠責基準(もっとも低額な基準)

自賠責保険によって最低限支払われる金額を定めた基準です。

そのため、自賠責基準に基づく慰謝料額は最低限のものとなっています。 - 任意保険基準(保険会社ごとに異なる基準)

各保険会社が独自に設定している内部基準です

内容は公開されておらず、自賠責基準よりやや高め〜同程度の金額となるケースが多いです。 - 弁護士基準(もっとも高額になる裁判基準)

過去の裁判例などをもとにした、裁判所が採用する金額基準です。

他の基準と比べて圧倒的に高額になり、慰謝料を適正に受け取るためにはこの基準を目指すのが重要です。

保険会社は、示談交渉の段階では任意保険基準か自賠責基準で金額を提示してくることが多く、

そのまま受け入れてしまうと、本来より大きく損をする可能性があります。

弁護士に依頼すれば、保険会社と対等に交渉でき、裁判基準(弁護士基準)で算出される金額を請求できる可能性が高まります。

後遺障害が認定された場合など、賠償金の金額差は非常に大きくなるため、慰謝料の金額に疑問がある場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。

大腿骨骨折の後遺症の無料の法律相談はこちら

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした被害者に向けての無料相談を実施しています。大腿骨骨折をいう重傷を負わされた以上、適正な金額を目指して納得いくまで交渉することをおすすめします。

- 相手側からの提示額が適正な金額か確認したい

- 後遺障害の手続きをスムーズに進めたい

- 相手方保険会社との連絡を一任したい

法律相談予約は24時間365日受け付けています。下記のバナーよりお問い合わせください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

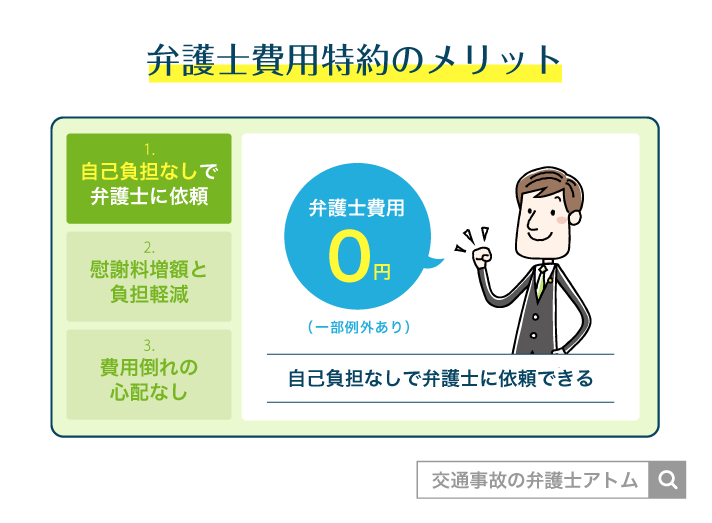

被害者側の自動車保険などに弁護士費用特約があれば、ご負担なく弁護士に依頼することもできます。

法律相談で、依頼した際の弁護士費用について確認したい場合は、あらかじめ利用可能な弁護士費用特約の有無も確認しておきましょう。

弁護士費用特約とは

保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。事故の損害賠償請求においては弁護士による交渉で、慰謝料が増額することが多いため特約に加入している場合は利用した方がよい。

特約の補償上限としては、法律相談料10万円、弁護士費用300万円としているケースが多いです。そのためほとんどの交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約で全額支払うことができ、被害者の自己負担は0円になることが多いでしょう。

まずはお気軽に、アトム法律事務所の無料法律相談を使ってみてください。正式依頼とは全く別なので、法律相談の利用のみで終わっても問題ありません。強引に契約を迫ることは一切ないのご安心してご利用ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了