交通事故による肺挫傷の後遺症は?後遺障害等級や慰謝料相場も解説

交通事故により肺挫傷となった場合には、後遺症が生じる恐れがあります。

後遺症が生じた場合には、損害賠償金の金額が高額になる可能性があります。

そのため、適切な損害賠償金を得るために何をすべきなのかを知っておくことが重要です。

そこで本記事では、交通事故により肺挫傷となった場合に、どのような損害賠償請求ができるのか、損害賠償請求のためには何を行うべきなのかについて、解説します。

目次

交通事故による肺挫傷とは?

肺挫傷とは、肺内部で腫れや出血が起こった状態を指します。

外から見るだけではわかりにくい傷病ですが、交通事故で肺挫傷になりうるケースや症状を確認しておけば、病院に行くべきかの判断がしやすくなります。

まずは肺挫傷の概要や原因、症状などについて解説します。

肺挫傷とは?交通事故で起こるケースとは?

肺挫傷とは、胸部への強い衝撃によって肺の内部や肺胞が損傷し、腫れや内出血をきたした状態をいいます。

交通事故においては、事故による衝撃でハンドルに胸を強打するなど、胸部に強い衝撃が加わった場合に肺挫傷となることがあります。

肺挫傷が生じているかは、胸部XPやCT検査によって確認されます。

肺挫傷の症状は呼吸困難や胸痛など

肺挫傷の症状は、以下のようなものです。

肺挫傷の症状

- 呼吸困難

肺胞が破裂して血液中の酸素が不足することが原因 - 頻呼吸

呼吸の頻度が増加する(1分間に25回以上の呼吸) - 胸痛

肺の組織が損傷することが原因 - 血痰

肺から血液や粘液が排出されることが原因 - チアノーゼ

血液中の酸素不足により、皮膚や粘膜が青紫色になる - 低酸素血症

身体の組織に十分な酸素が行きわたらず、組織が酸化して代謝が不十分になる

意識障害や血圧低下によるめまい・失神が発生することもある

肺挫傷は軽傷の場合、特に症状を感じることなく、自然と血が吸収され治癒することもあります。

しかし、受傷から数時間で症状が出始めることも多いので、事故直後に特に症状がない場合でも、油断は禁物です。

症状がなくても、胸部に衝撃が加わったなど肺挫傷が疑われる要因がある場合には、呼吸器内科にて診察を受けましょう。

肺挫傷の治療方法は?

肺挫傷が軽度であるなら、多くの場合において無症状であるため、1週間程度で自然に治癒するでしょう。

症状が生じる場合には、安静したうえで酸素投与、鎮痛剤投与などを行います。

重症の場合は、気道確保のために人工呼吸器が必要になることもあります。

肺挫傷の後遺症は?慰謝料相場も解説

肺挫傷では、呼吸困難が後遺症として残ることがあります。

後遺症の具体的な症状や、肺挫傷で後遺症が残った場合の慰謝料相場について解説します。

肺挫傷の後遺症は呼吸困難

交通事故で肺挫傷になった場合、後遺症として呼吸困難が残ることがあります。

一口に呼吸困難といっても程度はさまざまで、大まかに分けると以下の通りです。

肺挫傷の後遺症

- 軽度の呼吸困難

呼吸困難により、健常者のように階段を使えない。 - 中程度の呼吸困難

呼吸困難により、平坦な道でも健常者のように歩けない。

ただし、自分のペースであれば1km程度歩ける。 - 高度の呼吸困難

呼吸困難により、約100m以上続けて歩けない。

肺挫傷で後遺症が残った時の慰謝料相場

肺挫傷で呼吸困難が後遺症として残った場合、後遺障害等級の認定を受けると「後遺障害慰謝料」を請求できます。

後遺障害慰謝料の相場は等級により異なります。ここでは大まかな等級の基準と、各等級の慰謝料相場を解説します。

より厳密な各等級の認定基準については、次章でご確認ください。

肺挫傷の大まかな後遺障害等級

- 軽度の呼吸困難:9級11号、11級10号

- 中程度の呼吸困難:7級5号

- 高度の呼吸困難:要介護1級1号、要介護2級2号、3級4号、5級3号

後遺障害等級ごとの慰謝料相場

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 要介護1級2号 | 2,800万円 |

| 要介護2級2号 | 2,370万円 |

| 3級4号 | 1,990万円 |

| 5級3号 | 1,400万円 |

| 7級5号 | 1,000万円 |

| 9級11号 | 690万円 |

| 11級10号 | 420万円 |

ただし、上記の相場は過去の判例に基づく「弁護士基準」と呼ばれるものに沿った金額です。

これは法的正当性が高く、裁判所でも用いられる基準ですが、加害者側はそれより低い金額を提示してくることが多いです。提示された金額をうのみにせず、増額交渉をしましょう。

後遺障害等級認定を受けるために申請手続きが必要

肺挫傷による呼吸機能障害が後遺障害であると認められるには、後遺障害等級の認定審査を受けることが必要です。

後遺障害等級の認定審査を受けるための手続きの流れは、以下のようになります。

- 呼吸機能障害が生じているかどうかを確認する検査を受ける

- 検査結果をもとに医師に後遺障害診断書を作成してもらう

- 検査結果、後遺障害診断書など申請に必要な書類をそろえる

- 加害者が加入している自賠責保険に申請書類を提出する

- 審査機関から認定結果の通知がなされる

具体的な手続きの流れや申請方法を知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。

肺挫傷の後遺障害等級は?認定基準を詳しく解説

肺挫傷で呼吸困難が残った場合、症状の程度で大まかな等級はわかりますが、実際には検査結果などに基づく厳密な認定基準があります。

ここからは、検査内容ごとに等級の認定基準を解説します。

(1)動脈血ガス分析での基準

動脈血ガス分析では、動脈から採取した血で酸素や二酸化炭素のガス濃度を測ります。そして、肺などの臓器の状態を調べます。

動脈血ガス分析でわかるのは、以下の指標です。

- 動脈血酸素分圧(血中の酸素の濃度)

低いほど、肺挫傷の症状が重い。正常値は80~100Torr。 - 動脈血炭酸ガス分圧(血中の二酸化炭素の濃度)

高いほど、肺挫傷の症状が重い。正常値は35~45 Torr。

動脈血ガス分析を参考にする場合、後遺障害等級は以下の点から判断されます。

後遺障害等級の判断基準

- 動脈血酸素分圧はどれくらいか

- 介護はどの程度必要か

- 常時介護:生活全般において介護が必要な状態

- 随時介護:日常生活の一部の動作について介護や看視、声かけが必要

- 動脈炭酸ガス分圧は限界値範囲(37Torr~43Torr)内か

これを踏まえて、後遺障害等級を見ていきましょう。

動脈血酸素分圧が50Torr以下の場合

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 要介護1級2号 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの |

| 要介護2級2号 | 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの |

| 3級4号 | 上記2つの基準に該当しないもの |

動脈血酸素分圧が50Torr超~60Torrの場合

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 要介護1級2号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲かつ呼吸機能低下により常時介護が必要 |

| 要介護2級2号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲かつ呼吸機能低下により随時介護が必要 |

| 3級4号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲になく、上記2つの基準に該当しない |

| 5級3号 | 上記3つの基準に該当しない |

※限界値範囲は37Torr~43Torr

動脈血酸素分圧が60Torr超~70Torrの場合

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 7級5号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない |

| 9級11号 | 上記の基準に該当しない |

※限界値範囲は37Torr~43Torr

動脈血酸素分圧が70Torr超場合

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 11級9号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない |

※限界値範囲は37Torr~43Torr

(2)スパイロメトリーの測定・呼吸困難の程度での基準

スパイロメトリーは肺活量などを調べる検査です。後遺障害認定では、検査結果からわかる以下の指標が参考にされます。

- %1秒量:最初の1秒間に吐き出した空気量を示すもの

- %肺活量:患者の肺活量と平均を比較したもの

さらに、呼吸困難の程度や介護の必要度も踏まえて等級が判断されるので、詳しい認定基準を見ていきましょう。

%1秒量が35以下または%肺活量が40以下

| 等級 | 基準 |

|---|---|

| 要介護1級2号 | 高度の呼吸困難かつ呼吸機能低下で常時介護が必要 |

| 要介護2級2号 | 高度の呼吸困難かつ呼吸機能低下で随時介護が必要 |

| 3級4号 | 高度の呼吸困難だが、上記2基準に該当しない |

| 7級5号 | 中等度の呼吸困難が認められる |

| 11級9号 | 軽度の呼吸困難が認められる |

%1秒量が35超~55または%肺活量が40超~60

| 等級 | 基準 |

|---|---|

| 7級5号 | 高度または中等度の呼吸困難が認められる |

| 11級9号 | 軽度の呼吸困難が認められる |

%1秒量が55超~70または%肺活量が60超~80

| 等級 | 基準 |

|---|---|

| 11級9号 | 高度、中等度または軽度の呼吸困難が認められる |

(3)運動負荷試験での基準

動脈血ガス分析やスパイロメトリーによる検査では後遺障害等級に該当しない場合でも、運動負荷試験の結果しだいでは後遺障害11級9号に認定される可能性があります。

運動負荷試験とは、実際に運動して心肺機能を確認することで、主に以下の検査方法があります。

- 6分間歩行テスト

普段通りに6分間歩き、歩行距離や息切れの程度、脈拍などを確認する - トレッドミル

マスクをしながらベルトコンベヤーの上を歩き、最大酸素摂取量を確認する

ただし、医師に呼吸機能に障害があるという意見書を書いてもらうことや、運動負荷試験の内容と結果、試験の適正さを示す根拠などが必要です。

交通事故で肺挫傷となった場合の損害賠償金

交通事故により肺挫傷となった場合には、以下のような損害について請求が可能です。

- 治療関係費

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 逸失利益

- 休業損害

- 介護費用

それぞれの損害賠償内容についてみていきましょう。

治療関係費

肺挫傷の治療するために必要となった費用全般を治療関係費として請求することが可能です。

具体的には、手術代、治療代、投薬代、入通院のための交通費、入院中の部屋代・日用雑貨代などとなります。

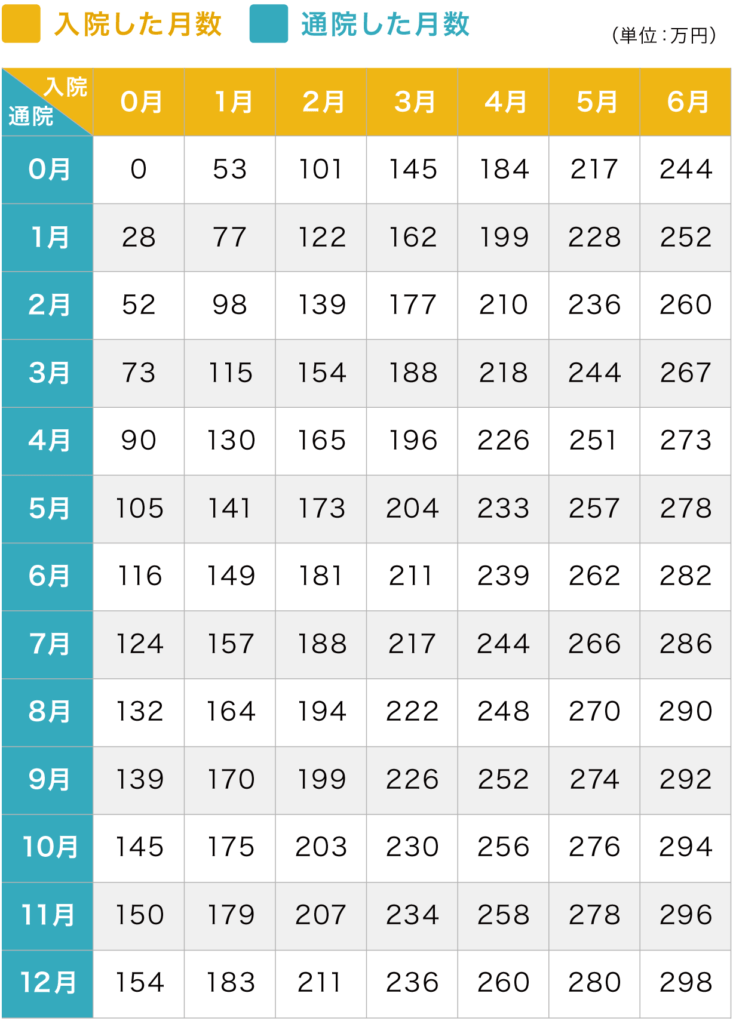

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院することで生じる精神的苦痛に対する損害賠償です。

肺挫傷による入通院慰謝料の金額は、入通院の期間に応じて決まり、基本的には以下表にもとづいて算出されるでしょう。

この慰謝料算定表は、弁護士や裁判所といった法律の専門家が損害を算定する際の基準であり、相場の金額が算定されます。

一方、相手の保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった異なる基準で算定するので、相場の金額より低い金額を支払うと提案してくることが多いでしょう。

相手の保険会社が提案してくる金額が常に正しいとは限らないことを理解し、もし金額提示を受けたなら弁護士に内容を確認してもらう必要があります。

関連記事

交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたという精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料の相場額は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害等級ごとの相場額は以下の通りで、肺挫傷の後遺障害慰謝料の相場は180万円から2,800万円です。

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 13級 | 180万円 |

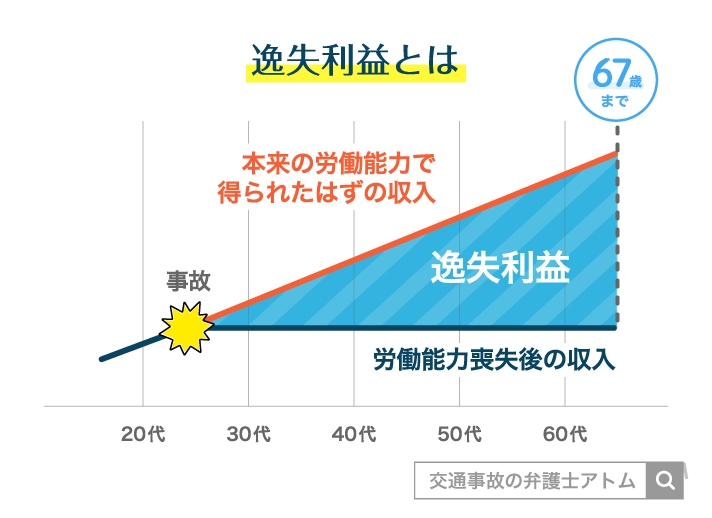

逸失利益

逸失利益とは、将来的に得られたはずの収入を補償するための損害賠償です。

肺挫傷により後遺障害が生じたことで患者が労働能力が低下した場合、将来的に得られたはずの収入が減少します。そのため、逸失利益が認められる可能性があるのです。

逸失利益の金額は、被害者の年齢や、交通事故発生以前の収入、後遺障害の程度などを根拠として算出されます。

専門家である弁護士に相談すると、自身の具体的な逸失利益の金額について確認してもらえるでしょう。

休業損害

休業損害とは、休業期間中の逸失収入を補償するための損害賠償です。肺挫傷を治療するために被害者が休業した場合、休業期間中の逸失収入が休業損害として認められる可能性があります。

休業損害は、被害者の収入や休業日数から算出されるものですが、被害者の職業や立場に応じて計算に使う金額の決め方は様々です。

介護費用

肺挫傷により重篤な後遺症が生じ、治療終了後も介護が必要な状態となってしまった場合には、今後必要となってくる介護費用に関しても請求することが可能です。

介護費用には、介護のために必要な器具の代金や、自宅の改装費用なども含めることができるケースがあります。

交通事故の介護費用は、その必要性を巡って相手方と争いやすい費目のひとつです。

交通事故により肺挫傷となった場合にすべきこと

加害者側との示談交渉|損害賠償額が決まる

交通事故の被害に遭った場合、加害者側と示談交渉を行い、損害賠償額を決めることになるでしょう。

多くの場合、加害者は任意保険に加入しているので、示談の交渉相手は加害者が加入している任意保険会社の担当者となります。

しかし、保険会社は、できるだけ少ない金額で済ませようとするため、示談交渉において保険会社が提示してくる損害賠償額は、相場よりも低額となるでしょう。

そのため、被害者は、保険会社と示談交渉する際は、適切な金額の損害賠償を獲得するために増額の交渉をする必要がありますが、法律の根拠を示して交渉を行うことは非常に難しいといえます。

弁護士への相談・依頼|メリットは多数

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は交通事故の法律に精通しており、依頼を受けた場合には、示談交渉において相場の金額に増額するよう交渉してくれます。

専門家である弁護士からの増額請求であれば、保険会社が応じてくれる可能性は高いでしょう。

また、肺挫傷が完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

しかし、適切な等級の認定を受けるためには、後遺障害が発生していることを書類をもとに説明する必要があり、簡単な手続ではありません。

弁護士であれば、過去の経験や知識から、適切な書類の収集や説明を行うことができるので、適切な等級の認定を受けやすいといえるでしょう。

交通事故に遭った場合は、弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談・依頼する費用は抑えることができる

弁護士への相談・依頼を検討している方は、利用できる弁護士費用特約の有無を確かめておくとよいでしょう。

弁護士費用特約とは?

保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。交通事故の賠償請求は、弁護士が交渉することで慰謝料が増えることが多く、特約に加入している場合は利用した方がよいといえる。

約款しだいですが、多くの弁護士費用特約で法律相談料10万円、弁護士費用300万円が補償上限とされています。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に委任する際、弁護士費用はおおよそこの補償上限におさまることは珍しくありません。

つまり、多くのケースで被害者は自己負担ゼロ円で弁護士を立てることができます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了