交通事故で泌尿器障害や人工肛門造設となった場合の後遺障害等級と慰謝料相場

交通事故で泌尿器になんらかの後遺症が残ったり、人工肛門を造設することになった場合には、日常生活や仕事に重要な影響を及ぼします。

このような後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定申請を行いましょう。

後遺症の症状が後遺障害であると認定されれば、認定された等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求することが可能です。

本記事では、交通事故によって泌尿器障害や人工肛門となった場合に行うべきことについて解説しています。

目次

交通事故で泌尿器障害が残った時の後遺障害等級

交通事故における泌尿器障害とは、胸腹部臓器(内臓)の後遺障害の一つで、尿をつくり、蓄え、排泄する器官の障害のことです。

交通事故の衝撃で以下のようなケガを負うことで、泌尿器障害が発生することがあります。

- 背骨の中にある脊髄を損傷して中枢神経が傷つく

- 骨盤骨の骨折に伴い、周囲の膀胱や尿道の自律神経が傷つく

- 交通事故の衝撃により、尿をつくり、蓄え、排泄する器官が損傷する

泌尿器障害には、大きく神経の障害、腎臓の機能障害、尿管・膀胱・尿道の機能障害という3つの種類があります。

このような障害による症状が、後遺障害等級に該当すると認定されることで、後遺障害に関する損害を請求することが可能となります。

それぞれの障害で認定され得る後遺障害等級と認定基準を見ていきましょう。

膀胱直腸障害(神経の障害)

膀胱直腸障害とは、膀胱と直腸の機能が低下して、排尿障害や排便障害、便秘や下痢をきたしてしまうものです。交通事故では主に脊髄損傷により、膀胱直腸障害を負うことが多いとされています。

膀胱直腸障害の症状としては主に、尿意や便意を感じない、尿が全く出ない、排尿や排便が困難、尿失禁などがあげられます。

膀胱直腸障害では、別表第1の1級1号、別表第1の2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号認定となります。

詳しい後遺障害等級認定は下表の通りです。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 1級1号※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号※ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

※ 別表第1

腎臓の機能障害

腎臓は、血液をろ過し、老廃物を尿として排出する機能を持ちます。

その腎臓が機能障害を起こしている場合、血液の中に老廃物が残る「尿毒症」や血尿が発生したり、尿や血液が腎臓の外に漏れてしまい腹膜炎が発生したりするリスクが高まります。

腎臓を摘出した場合には、人工透析が必要になることもあるでしょう。

腎臓の機能障害の後遺障害等級は、(1)腎臓の摘出をしたか、(2)どの程度腎臓の機能が低下したか(糸球体濾過値で判断)で決まります。

まず片方の腎臓を失い腎機能が低下した場合、後遺障害7級、9級、11級認定となる可能性があります。

一部(片方)の腎臓を失った(亡失)場合の後遺障害等級

| 等級 | 糸球体濾過値(GFR)による腎機能の低下の程度 |

|---|---|

| 7級 | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの |

| 9級 | GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの |

| 11級 | GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの |

| 13級 | 上記に該当しないもの |

腎臓は失っていないものの腎機能の低下があった場合、後遺障害9級、11級、13級認定の可能性があります。

腎臓を失っていないもの

| 等級 | 糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下の程度 |

|---|---|

| 9級 | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの |

| 11級 | GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの |

| 13級 | GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの |

尿管・膀胱・尿道の機能障害

尿管・膀胱・尿道の機能障害は、尿路変更術をしたか、排尿障害はあるか、蓄尿障害はあるかなどの点で後遺障害認定の審査が行われます。

尿路変更術をおこなった場合

尿路変更術をおこなった場合は、それが「非尿禁制型尿路変更術」なのか「尿禁制型尿路変更術」なのかで等級が変わります。下表に後遺障害等級をまとめています。

非尿禁制型尿路変更術

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 5級 | 尿が漏れ出すことでストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッド等の装着ができないもの |

| 7級 | 上記に該当しないもの |

非尿禁制型尿路変更術を実施した時点で、後遺障害7級認定の可能性があります。そして、尿漏れにより皮膚状況が極めて悪く、パッドが付けられない場合には5級認定となるでしょう。

尿禁制型尿路変更術

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級 | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの |

| 9級 | 禁制型尿路変更術を行ったもの |

| 11級 | 外尿道口形成術を行ったもの |

| 11級 | 尿道カテーテルを留置したもの |

排尿障害がある場合

排尿障害は、日常生活においてトイレに時間がかかる、排尿に関して不快感やストレスが生じるといった影響を及ぼすことがあります。

後遺障害等級は、どれだけの残尿があるか、排尿障害の原因が膀胱か尿道狭窄かによって変わります。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級 | 残尿が100ml以上であるもの |

| 11級 | 残尿が50~100mlであるもの |

| 11級 | 糸状プジーが必要 |

| 14級 | 「シェリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する)が辛うじて通り、時々拡張術の必要があるもの |

蓄尿障害がある場合

蓄尿障害とは、膀胱に尿をうまく貯められず、尿が漏れてしまう状態のことです。

代表的なのが「持続性尿失禁」で、膀胱の筋肉がゆるみっぱなしになり、常に尿が漏れる症状をいいます。この場合、後遺障害7級が認定される可能性があります。

尿失禁がないものの、トイレが近くなる「頻尿」があるケースでは、11級が目安となります。

頻尿が後遺障害として認められるためには、下記のすべての条件を満たしていなければなりません。

- 器質的病変による膀胱容量の減少または膀胱・尿道の支配神経の損傷が認められること

- 日中8回以上の排尿が認められること

- 頻尿について多飲や加齢など他の原因が認められないこと

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級 | 持続性尿失禁がある |

| 11級 | 尿失禁はないが、頻尿 |

また、以下のようなタイプの尿失禁も後遺障害として評価されます。

- 切迫性尿失禁:尿意を感じたらトイレまで我慢できずに漏れてしまう

- 腹圧性尿失禁:咳やくしゃみなど、お腹に力が入ったときに尿が漏れる

これらの失禁がある場合には、パッドをどれくらい使っているか(常時か/交換頻度)によって、後遺障害等級が変わってきます。

| 等級 | パッドの常時装着 | 交換 |

|---|---|---|

| 7級 | 必要 | 必要 |

| 9級 | 必要 | 不要 |

| 11級 | 不要だが下着が濡れてしまう | 不要 |

交通事故で人工肛門になった時の後遺障害等級

人工肛門とは、便を排出するためにお腹に造設される開放孔(ストーマ)の一種で、ストーマ装具を装着して排泄を管理します。

もともとは大腸がんなどの手術により造設されることが多いですが、交通事故で腸が破裂した場合などにも必要になることがあります。

術後には、腸閉塞・排便障害・血便・排泄物による皮膚炎症など、さまざまな後遺症や合併症が残ることもあり、こうした症状が一定の条件を満たせば、後遺障害として認定されます。

人工肛門になった場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 5級 | 特に軽易な労務以外の労務に服することができない |

| 7級 | 軽易な労務以外の労務に服することができない |

認定基準をより具体的に解説すると、以下の通りです。

- 特に軽易な労務以外の労務に服することができない

=人工肛門の装着により小腸内容が漏出することによりストーマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等が装着できない場合 - 軽易な労務以外の労務に服することができない

=人工肛門の装着により5級に該当しない場合

泌尿器障害・人工肛門の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場一覧表

泌尿器障害・人工肛門による症状が後遺障害に該当すると認められた場合、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。

後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて相場が決まり、具体的には以下の通りです。

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 2,370万円 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

注意!慰謝料には3つの金額基準がある

後遺障害慰謝料には、3つの異なる金額基準があり、弁護士基準に基づく金額が相場額です。

保険会社から提示される金額は相場よりも低額となる自賠責基準や任意保険基準に基づいていることが多いため、注意する必要があります。

各基準の特徴を正しく理解しておきましょう。

- 自賠責基準

自賠責保険で定められている最低限の補償額。 - 任意保険基準

保険会社が独自に定めている内部基準で、金額は自賠責基準と同水準かやや高め。 - 裁判基準(弁護士基準)

裁判実務に基づいて算定される金額で、もっとも高額かつ法的正当性の高い基準。

例えば同じ後遺障害14級でも、後遺障害慰謝料の金額は弁護士基準なら110万円のところ、自賠責基準では32万円です。

加害者側から提示された金額はうのみにせず、まずは弁護士に適正な金額か確認することが重要です。

その他の損害賠償金|おむつ代や休業損害など

交通事故により泌尿器障害や人工肛門となった場合には、以下のような慰謝料や損害も損害賠償請求が可能です。

- 入通院慰謝料

治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

入通院の期間に応じて請求額が決まる - 治療関係費

投薬代、入院費用、手術費用など - 入通院交通費

原則として公共交通機関の利用料金を請求できる - 休業損害

治療のため仕事ができなかったことで生じる減収 - 逸失利益

後遺障害による労働能力の減少により生じる生涯収入の減収 - 物的損害

自動車や自転車の修理費用、代車費用など - 将来介護費

おむつ、介護サービス代、自宅リフォーム代など

特に、逸失利益は計算方法が複雑であり高額になりやすいことから、相手方の任意保険会社と金額に関して争点となりやすいでしょう。

ご自身が請求できる損害賠償金の相場額を知りたい場合には、弁護士に相談して計算してもらうのがもっとも確実です。

また、将来介護費は後遺障害の程度や具体的な症状、介護の方法などによっても内訳や金額が変わります。

将来介護費も加害者側ともめやすいポイントなので、事前の対策が重要です。弁護士に相談することをご検討ください。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定を受けるためには、自賠責保険会社宛に申請手続きをおこなう必要があります。後遺障害等級認定の申請をしたい場合は、相手の任意保険会社にその旨を申告してください。

具体的な方法や必要書類を解説します。

後遺障害等級認定の申請方法は2つある

後遺障害等級認定の申請には、加害者側任意保険会社に任せる方法と、被害者自身で直接行う方法の2つがあり、どちらも選べます。

後遺障害等級認定を受けられる見込みが高いときや、後遺障害等級について「この等級で認定されるだろう」と推定される場合には、相手の任意保険会社に任せても良いでしょう。

しかし、そもそも後遺障害等級認定を受けられるのかが微妙だったり、何級で認定を受けられるのかがポイントとなるような場合には、被害者自身でおこなう方法をおすすめします。

被害者自身でおこなう申請方法を「被害者請求」といいます。

後遺障害等級認定の流れと主な必要書類

後遺障害等級認定の申請は、必要書類を損害保険料算出機構に提出することで行います。必要書類には以下のようなものがあげられます。

- 医師の診断書

- 後遺障害診断書

- 診療報酬明細書

- 事故発生状況報告書

- 検査結果を示す書類

必要書類を損害保険料算出機構に提出すると、後遺障害等級の認定審査が開始されます。

後遺障害等級の認定には、1か月から3か月程度かかることが多く、認定結果は、郵送で通知される見込みです。

加害者側任意保険会社に任せる場合には、被害者自身の手間は少なく済みます。

しかし、被害者が自分で後遺障害等級認定の申請手続きをする場合、様々な書類が必要です。効率よく準備しないと時間もかかりますし、必要書類の提出漏れや記載漏れなどにより不当な結果となる可能性もあります。

交通事故で泌尿器障害や人工肛門となった人の疑問2選

交通事故で泌尿器障害や人工肛門となった人が抱きやすい2つの疑問を弁護士が回答します。

人工肛門になったら入浴や外出は制限される?

人工肛門となって(ストーマ造設後)も、入浴やシャワーは可能です。

正しく装着していれば、使用している装具を外さなくても入浴できます。

ただし、ストーマ粘膜を保護するため、熱い湯は避ける必要があるのが注意点となります。

また、人工肛門となって(ストーマ造設後)も、外出や旅行は可能ですが、オストメイト対応トイレの場所などを調べておく必要があるのが注意点となります。

他にも後遺症が残っているときは?

泌尿器障害や人工肛門以外にも後遺症がある場合、後遺障害等級が併合されて認定を受けられる可能性があります。

併合は系列の異なる後遺障害が複数あるときに最も重い等級を繰り上げることです。

たとえば、併合ルールのひとつに、系列の異なる後遺障害8級以上の障害が2つ以上認定されたなら、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げるものがあります。後遺障害5級と7級ならば、重い方の5級を2級繰り上げて、併合3級となるのです。

交通事故による泌尿器障害や人工肛門については弁護士に相談

交通事故で泌尿器障害や人工肛門といった後遺障害が発生した場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するメリットや、弁護士費用について解説します。

弁護士に相談すると後遺障害等級認定を受けやすくなる

弁護士に相談・依頼すると、後遺障害等級認定の手続きについてサポートを受けることができるため、後遺障害等級が認定されやすくなります。

弁護士なら、必要な資料を収集して後遺障害等級の認定申請を行ってくれることから、適切な等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

また、弁護士が資料の作成や収集を手伝ってくれるため、被害者自身の負担を減らすことができます。

特に、膀胱直腸障害は交通事故から時間が経過した後に症状が出ることがあり、症状の発生と交通事故の因果関係が問題となることがあります。

このような問題が生じた場合には、専門家である弁護士に相談し、因果関係の証明方法も含めてサポートを受けるべきといえるでしょう。

弁護士に相談するその他のメリット

後遺障害等級の認定申請を行ってもらうこと以外にも、弁護士に相談・依頼するメリットは多数あります。

具体的には、以下の通りです。

- 保険会社との交渉を一任できる

- 交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる

- 示談金を提示額から相場に近い金額まで増額できる可能性が高まる

- 示談交渉で適切な過失割合を主張できる

弁護士に相談・依頼することで、自身の負担を減らしつつ、相場に近い損害賠償金を得られる可能性が高まるでしょう。

依頼時の弁護士費用の負担は軽減できる

弁護士に相談の上、依頼するとなると、弁護士に支払う費用の負担が気になる方は多いでしょう。

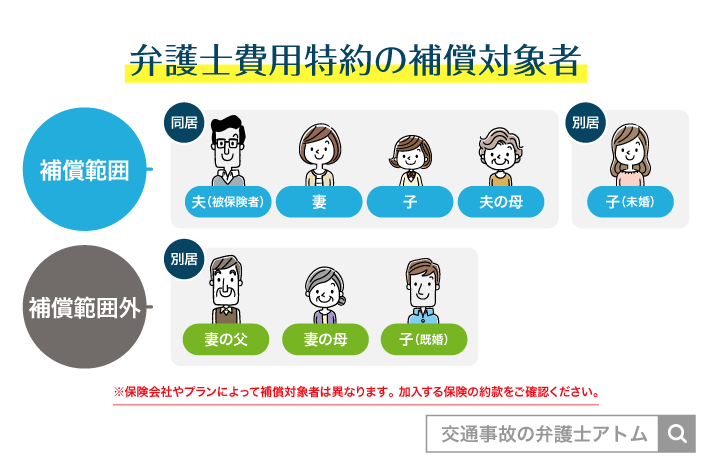

弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。

弁護士費用特約とは、ご自身で加入している任意保険に付帯されている特約のことです。

具体的な補償額は約款しだいですが、よくある内容としては、弁護士費用を300万円まで、法律相談料を10万円まで補償してくれるため、弁護士費用の負担を大きく軽減できるでしょう。

また、ケガをした本人名義でなくても、一定の範囲の親族名義であれば補償の対象になれる可能性もあります。

以下のように、弁護士費用特約の補償対象者は、同居している配偶者や子ども、両親、別居している未婚の子までが対象となる可能性があるため、約款を確認してみてください。

交通事故の無料相談はこちら|年中無休で相談予約ができる

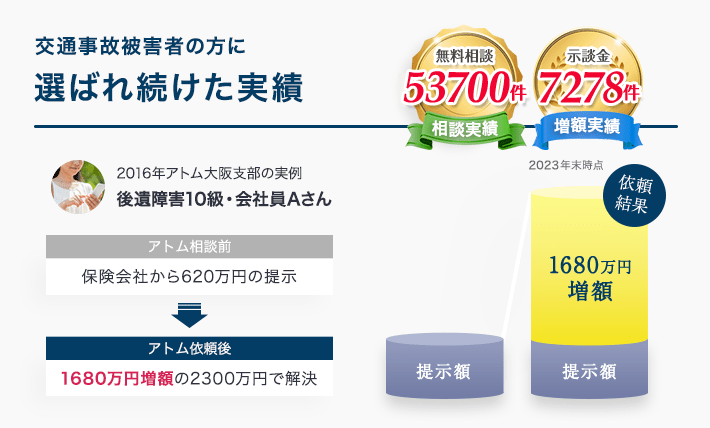

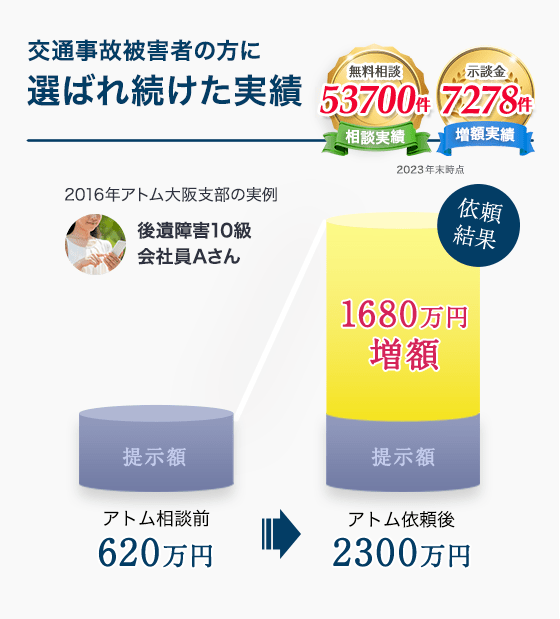

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を実施しています。

交通事故の実務に精通した弁護士が、ご相談者様の質問やお困りごとをおうかがいしたうえで、アドバイス可能です。電話・LINEでご自宅から相談できるので、まずは気軽にお問合せください。

- 法律相談

- 無料

- 電話・LINEで相談可能

- 契約を迫るようなことは一切ありません。

- 相談予約

- 24時間365日受付

アトム法律事務所の弁護士費用については無料の法律相談で気兼ねなく弁護士にお尋ねください。

アトム法律事務所は、明確かつ分かりやすい費用説明を心がけています。

そして、弁護士に依頼したことで、かえって被害者が金銭面で損をすることがないように、ケガのご状況、お困りごとの内容を丁寧におうかがいします。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了