下顎骨骨折の後遺症とは?認定される後遺障害等級と慰謝料の相場

この記事でわかること

下顎骨骨折では、かみ合わせや咀嚼がしにくくなる、言葉が話しにくくなる、顔面が変形してしまう、顎や周囲に痛みやしびれが生じるといった症状がみられます。

交通事故では、特にバイクや自転車での走行中の出会い頭の事故で下顎骨骨折を負うことが多いです。

下顎骨骨折の後遺症として咀嚼機能障害、醜状障害、神経症状などが残った場合、後遺障害等級の認定が受けられる可能性があります。

下顎骨骨折の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。

今回は、下顎骨骨折の後遺症や症状、治療、後遺障害認定基準、慰謝料の相場などについて解説いたします。

下顎骨骨折の症状・治療

まずは、下顎骨骨折の症状や原因、治療について解説します。

下顎骨骨折の症状

下顎骨(かがくこつ)骨折の症状としては、以下が挙げられます。

- 歯が脱落したり欠損したりする

- かみ合わせが悪くなる

- 咀嚼がしにくくなる

- 口をあけにくくなる

- 言語が不明瞭になる

- 顔面が変形する

- 顔面神経が麻痺する

出血をしたり、患部が炎症して腫れたりすることもあり、こうした場合は止血処置や気道の確保が優先されることもあります。

下顎骨骨折の原因

下顎骨骨折は多くの場合、外傷によって発生します。

例えばバイクや自転車に乗る際には身体が外に露出しているため、出会い頭での衝突などで転倒すると、地面や車体、ガードレールなどに顔面を打ち付けることがあります。

この際、下顎に衝撃が加わると、下顎骨骨折が発生する可能性があるのです。

下顎骨骨折の治療

下顎骨骨折の治療では、症状が軽度であれば手術はせず保存療法をとることがあります。

保存療法では、上顎と下顎に金属とゴムの固定具をつける顎間(がっかん)固定を行い、骨の癒合を待ちます。

下顎骨骨折の程度が大きければ、プレートやスクリューを用いた手術が行われ、その後顎間固定が行われるでしょう。

顎間固定は4週間ほど続き、その間は口を大きく開けないため流動食などで栄養をとることが多いです。

手術をする場合でもしない場合でも、顎間固定のあとには開口訓練などのリハビリを行います。

治療期間は個人差がありますが、基本的には1ヶ月~1ヶ月半程度でしょう。

なお、下顎骨骨折の治療では、噛み合わせ(咬合)の回復を重視しつつ、機能と審美性、見た目の回復も目指します。

下顎骨骨折の後遺症|等級認定基準と後遺障害慰謝料

下顎骨骨折では、後遺症が残ることがあります。

後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料の請求が可能です。

ここでは、下顎骨骨折で生じることがある後遺症と、認定されうる後遺障害等級、各等級の後遺障害慰謝料相場を解説します。

下顎骨骨折の後遺障害

下顎骨骨折によって、咀嚼や言語機能が妨げられる咀嚼機能障害、見た目が変わってしまう醜状障害、痛みやしびれなどの神経症状などの後遺症が残る可能性があります。

下顎骨骨折の後遺症が残ったとして後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できるため、慰謝料を増額させることができます。

後遺障害が認定されるためには、後遺障害申請を行い、各等級の認定基準を満たすとして審査機関による審査を通過する必要があります。

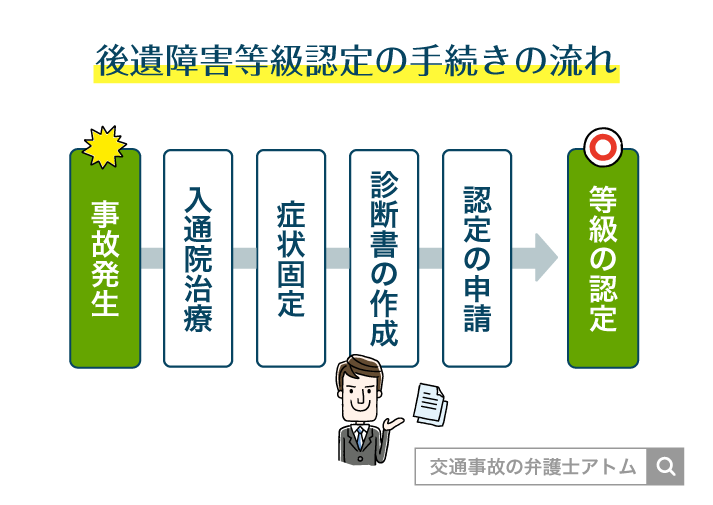

後遺障害認定の手続きの流れ

- 入通院治療後、医師から症状固定と診断される

- 医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう

- 保険会社を通じて、審査機関に申請書類を提出する

- 審査機関で審査が行われ、保険会社を通じて結果が通知される

下顎骨骨折の治療を終えても後遺症が残っている場合は、後遺障害申請も含めて慰謝料の増額ができないか、検討してみましょう。

下顎骨骨折の後遺症(1)咀嚼機能障害・言語機能障害

咀嚼機能障害とは、ものを噛む機能が妨げられている状態を指します。言語障害とは、発音や発話に支障が出ている状態のことです。

咀嚼機能障害と言語機能障害は、合わせて1つの後遺障害等級の対象となります。

下顎骨骨折の後遺症として咀嚼機能障害・言語機能障害が残った場合、該当しうる後遺障害等級は、後1級2号〜12級相当です。

下顎骨骨折による咀嚼機能障害の後遺障害慰謝料の相場は、290万円〜2,800万円です。

| 等級 | 認定基準 慰謝料額 |

|---|---|

| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 2,800万円 |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 1,990万円 |

| 4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 1,670万円 |

| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 1,180万円 |

| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 690万円 |

| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 550万円 |

| 12級相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの 290万円 |

後遺障害1級2号・3級2号の認定基準

後遺障害1級2号・3級2号の認定基準である「機能を廃したもの」とは、咀嚼機能の場合は流動食以外は食べられない、言語機能の場合は4種の語音のうち3種の語音が発音できないことを指します。

4種の語音とは、以下のような語音を指します。

- 口唇音:ま・ば・ぱ・わ行の音、ふ

- 歯舌音:さ・た・だ・な・ら・ざ行の音、し、しゅ、じゅ

- 口蓋音:か・が・や行の音、ひ、ぎゅ、にゅ、ん

- 喉頭音:は行の音

後遺障害4級2号・6級2号の認定基準

後遺障害4級2号・6級2号の認定基準である「機能に著しい障害を残すもの」とは、咀嚼機能の場合は粥食や粥食に準ずる程度のものしか食べられないことを指します。

また、言語機能の場合は4種の語音のうち2種の語音が発音できないまたは綴音機能に障害があることを指します。

綴音機能とは、2つ以上の音をつなげて発音する機能を言います。

後遺障害9級6号・10級3号の認定基準

後遺障害9級6号・10級3号の認定基準である「機能に障害を残すもの」とは、咀嚼機能の場合は十分に咀嚼できないものがある、言語機能の場合は4種の語音のうち1種の語音が発音できないことを指します。

後遺障害12級相当の認定

咀嚼はできるものの、口が開けづらいといった開口障害によって咀嚼に時間を要する場合は、後遺障害12級相当に認定されます。

下顎骨骨折の他、頬骨骨折の場合も開口障害が残ることがあるので、後遺障害12級相当が認定される可能性のあるケガのひとつです。

関連記事

下顎骨骨折の後遺症(2)醜状障害

醜状(しゅうじょう)障害とは、交通事故による怪我の傷跡が残ってしまった状態を指します。

下顎骨骨折の後遺症として醜状障害が残った場合、後遺障害7級12号〜12級14号のいずれかに認定される可能性があります。

下顎骨骨折による醜状障害の後遺障害慰謝料の相場は、290万円〜1,000万円です。

| 等級 | 認定基準 慰謝料額 |

|---|---|

| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの 1,000万円 |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの 690万円 |

| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの 290万円 |

瘢痕(はんこん)とは傷跡のことであり、線状痕(せんじょうこん)は手術痕といった切り付けられた傷跡を指します。

後遺障害7級12号の認定基準

後遺障害7級12号の認定基準の「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、「顔面部に鶏卵大以上の瘢痕(はんこん)が残ったもの、もしくは10円硬貨大以上の組織陥没が残ったもの」を指します。

後遺障害7級12号の慰謝料相場は、1,000万円です。

後遺障害9級16号の認定基準

後遺障害9級16号の認定基準の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、「顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕が残ったもの」を指します。

後遺障害9級16号の慰謝料相場は、690万円です。

後遺障害12級14号の認定基準

後遺障害12級14号の認定基準の「外貌に醜状を残すもの」とは、「顔面部に10円硬貨以上の瘢痕が残ったもの、もしくは長さ3センチメートル以上の線状痕が残ったもの」を指します。

後遺障害12級14号の慰謝料相場は、290万円です。

下顎骨骨折の後遺症(3)神経症状

神経症状とは、下顎骨骨折による顎や口周辺のしびれや痛みといった症状です。

下顎骨骨折の後遺症として神経症状が残る場合、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

下顎骨骨折による神経症状の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。

| 等級 | 認定基準 慰謝料額 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 110万円 |

2つの等級の違いは、後遺症が存在していることが画像診断から明らかであると医学的に証明されるか、という点です。

CTやMRIでの画像所見で異常が認められる場合は12級13号に認定されます。

そうでなくても事故状況・治療の経過・神経学的検査の結果などから考えて後遺症の存在を説明できるような場合は、14級9号に認定されます。

下顎骨骨折の後遺症(4)歯牙障害

歯牙障害とは、歯が欠損したり脱落したりした部分に対して歯科補てつをした状態のことです。

歯科補てつとは、かぶせ物や入れ歯などの人工物によって、歯の欠損や脱落を補うことを言います。

歯牙障害で認定されうる後遺障害等級は10級4号から14級2号までで、何本の歯に対して歯科補てつをしたかによって判断されます。

下顎骨骨折による神経症状の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。

| 等級 | 認定基準 慰謝料額 |

|---|---|

| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 550万円 |

| 11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 420万円 |

| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 290万円 |

| 13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 180万円 |

| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 110万円 |

交通事故で下顎骨骨折を負ったら請求できる示談金

交通事故で下顎骨骨折を負ったら、どのような示談金を請求できるのか、相場や注意点も踏まえて解説します。

後遺障害慰謝料・逸失利益|下顎骨骨折の後遺症に対する補償

下顎骨骨折で後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できます。

- 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償 - 逸失利益

後遺障害により労働能力が低下することで減ってしまう、生涯収入に対する補償

それぞれの相場や注意点について解説します。

下顎骨骨折の後遺障害慰謝料

下顎骨骨折の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。等級別の相場は、以下の通りです。

| 等級 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 2370万円 |

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

合わせて、下顎骨骨折による後遺症が認定されうる後遺障害等級についてもまとめておきます。

下顎骨骨折の後遺障害等級

- 咀嚼障害・言語機能障害

1級、3級、4級、6級、9級、10級、12級相当 - 醜状障害

7級、9級、12級 - 神経症状

12級、14級 - 歯牙障害

10級、11級、12級、13級、14級

例えば下顎骨骨折で咀嚼障害・言語機能障害が残り、後遺障害1級に認定されれば、後遺障害慰謝料の相場は2800万円です。

下顎骨骨折の後遺症で認定されうる等級のうち、最も低いのは14級ですが、14級でも後遺障害慰謝料の相場は100万円を超えます。

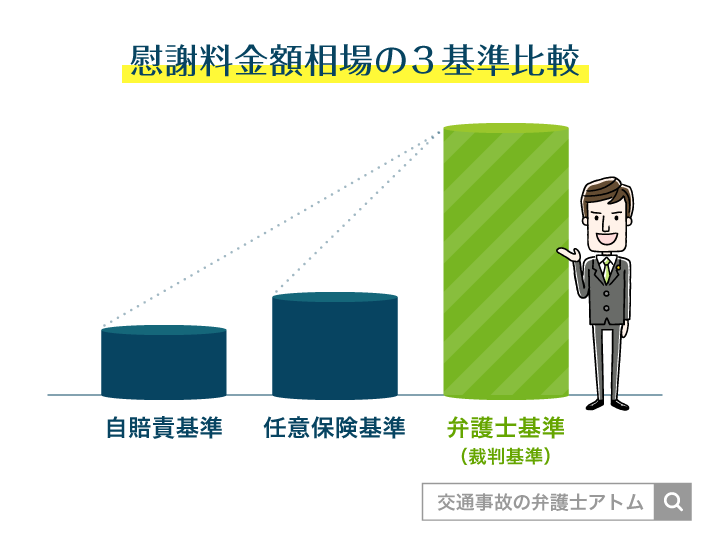

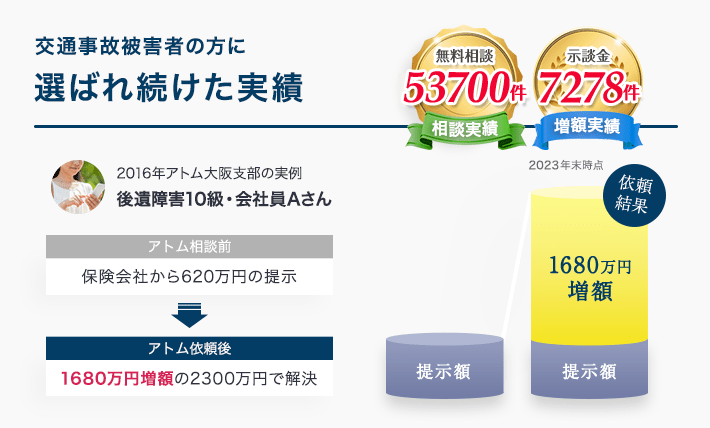

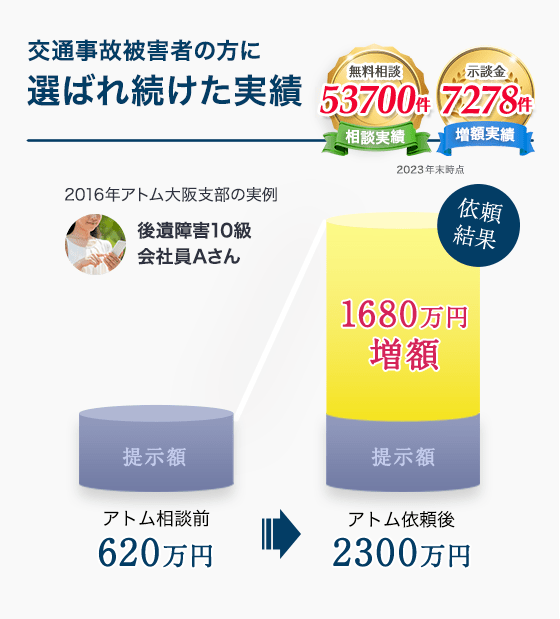

ただし、上記は過去の判例に基づく「弁護士基準」と呼ばれる基準に沿った金額です。

示談交渉の際、加害者側は「自賠責基準」や「任意保険基準」と呼ばれる基準に沿った、低い金額を提示してきます。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準

加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

加害者側から慰謝料・賠償金額の提示を受けてもすぐには返答せず、本当にその金額は十分なのかをよく検討しましょう。

弁護士に示談書を見せれば、弁護士基準に基づく慰謝料の相場がいくらか、算定可能です。

加害者側からの提示額が低い場合は、増額交渉が必要です。

弁護士に依頼すれば、適正な慰謝料額や増額の見込み、法的根拠を把握したうえで、説得力のある主張をしてもらえるので増額の可能性を高められます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

下顎骨骨折の逸失利益

下顎骨骨折の逸失利益は、被害者の事故前の年齢や収入、後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」などから算定されます。

例えば

例えば35歳で下顎骨骨折を負い、咀嚼障害により後遺障害6級に認定されたとします。

この場合、基本的な計算方法にのっとれば、労働能力が67%低下したものとして、35歳~67歳までの減収が逸失利益として補償されます。

ただし、咀嚼障害をはじめ、下顎骨骨折による後遺障害の中には、「労働能力に直接的に影響がある」とは判断されにくい症状が多くあります。

そのため、通常よりも労働能力喪失率が低く見積もられるなどして逸失利益が低額になる可能性があるでしょう。

しかし、直接的には労働能力に影響せずとも、例えば「咀嚼しにくくなることで食事に時間がかかり、労働時間に影響が出る」「痛みで仕事に集中できなくなる」など、間接的な影響は生じることがあります。

このような場合は仕事への影響を主張して、労働能力が過度に低くならないよう交渉すべきです。

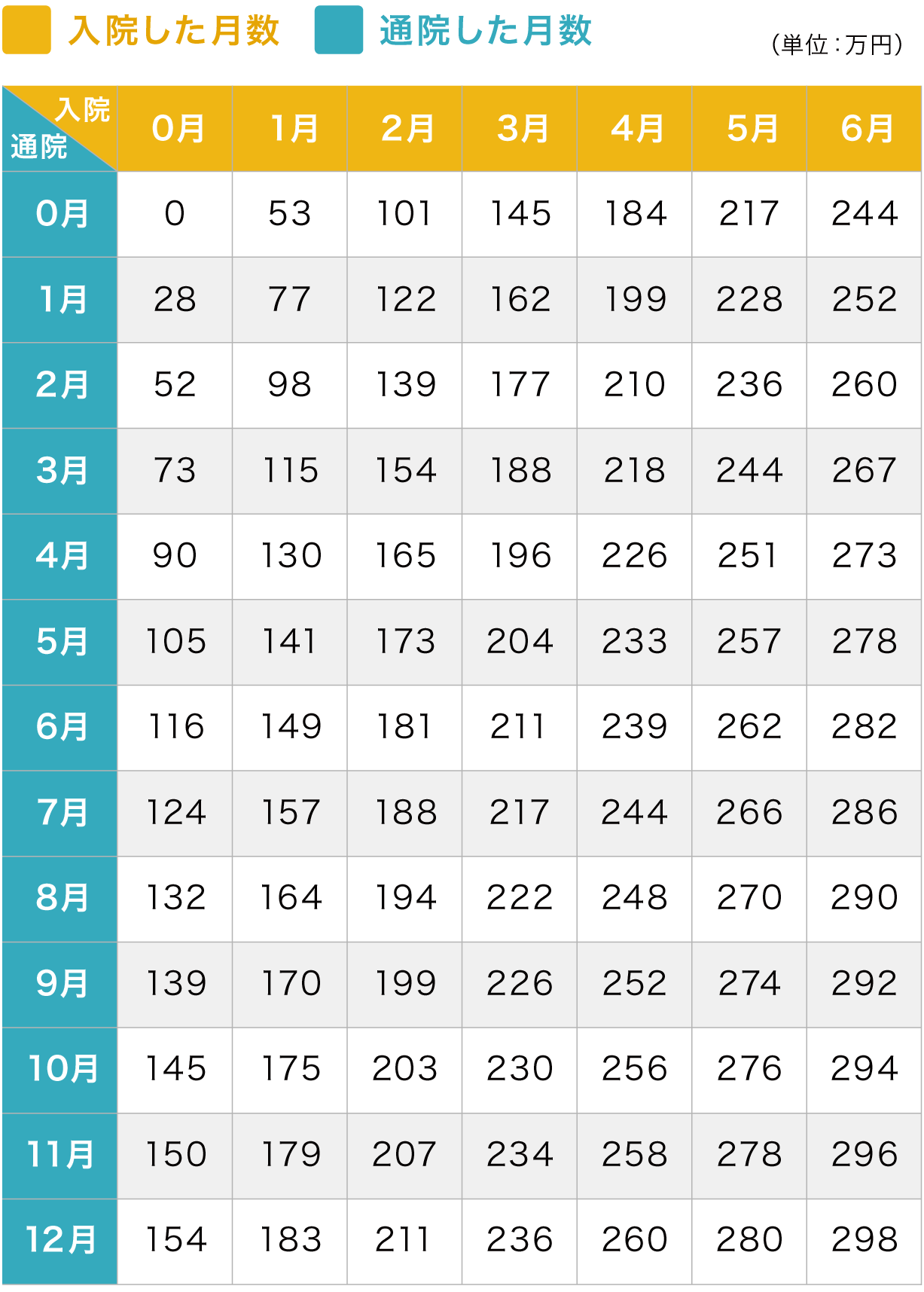

入通院慰謝料|下顎骨骨折による入通院期間から算定

交通事故で下顎骨骨折を負ったら、後遺障害認定の有無に関係なく、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどの交通事故でのケガで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院慰謝料は、慰謝料算定表に基づいて金額が決まります。

たとえば、入院1ヶ月、通院5ヶ月で治療を終えた場合、入院1ヶ月の縦の行と通院5ヶ月の横の列が交差する141万円が入通院慰謝料の相場です。

下顎骨骨折の場合、手術後の顎間固定期間も入院をするケースも見られることから、通院期間だけでなく入院期間も考慮して慰謝料を算定することになります。

下顎骨骨折の示談金|慰謝料以外でもらえるお金

下顎骨骨折で請求できる損害は、慰謝料以外にもあります。

治療にかかる実費、仕事を休んだり後遺症が残って仕事ができなくなった分の損害などを請求することができます。

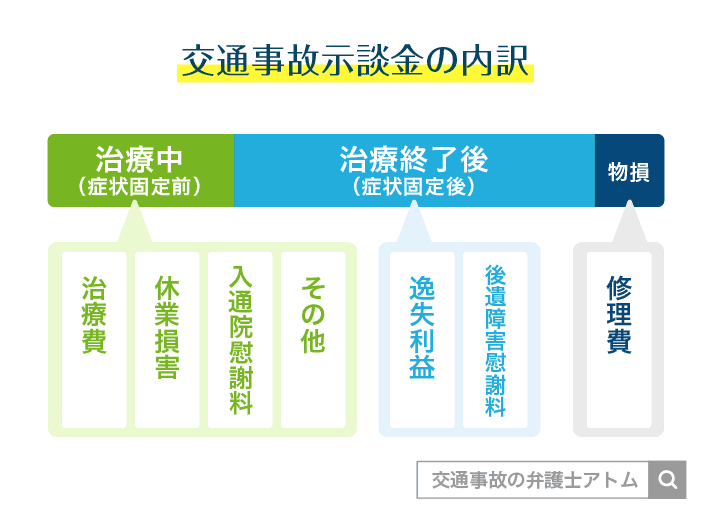

下顎骨骨折でもらえる示談金の内訳は、以下の通りです。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償

- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など

- 逸失利益:後遺障害により減収することとなる将来の収入に対する補償

- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

ただし、これらの損害についても相場よりも低く算定されているおそれがあります。

総額だけでなく、それぞれの損害の算定根拠や相場も確認した上で、必要に応じて増額交渉をすることが重要です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

下顎骨骨折の後遺症は弁護士に相談!

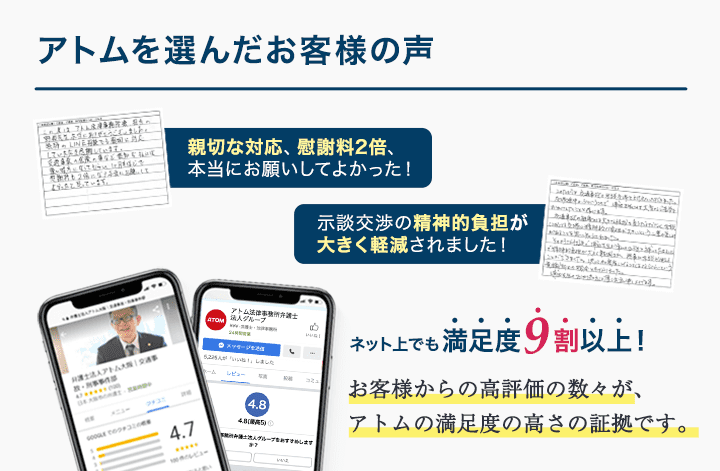

下顎骨骨折で後遺症が残ったら、後遺障害認定や示談交渉に向けて、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談するメリットや、弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。

下顎骨骨折の後遺症を弁護士に無料相談する

下顎骨骨折は、症状によっては後遺障害1級にも認定されるほどの重い後遺症を残す可能性があるケガです。

その分、慰謝料も高額になりますが、相手側の保険会社の提示額が相場を大きく下回ることも少なくありません。

適切な金額の慰謝料を受け取るためにも、法律の専門家である弁護士に相談することを検討してみましょう。

弁護士に依頼・相談することのメリットは、以下の通りです。

- 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる

- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる

- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる

アトム法律事務所では、下顎骨骨折の被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。

後遺障害認定にかぎらず、慰謝料増額の見込みだけを確認、無料相談・セカンドオピニオンだけの利用でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

費用を払わずに弁護士に依頼する方法|弁護士費用特約

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を支払わずに弁護士に依頼・相談することができます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

下顎骨骨折の場合、後遺障害等級によっては高額な慰謝料を請求できることもあるので、弁護士に依頼した方が有利なケースは多いです。

無料相談では、弁護士費用についてもご案内いたしますので、費用倒れにならないか、あらかじめ確認したうえで正式に依頼するべきか、ご検討いただけます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了