交通事故によるストレートネックの後遺障害等級は?むちうちとの違いも解説

交通事故でむちうちになり病院へ行くと、「ストレートネック」と診断されることがあります。

ストレートネックでも後遺障害が残ることがあり、例えば後遺障害12級や14級に認定されるケースもあります。

ただし、ストレートネックは日常生活でも発症ことのある症状です。「事故が原因ではない」と判断されて、適切な補償が受けられないこともあります。

この記事では、交通事故によるストレートネックの症状や治療法、後遺障害認定のポイント、もらえる損害賠償金について解説します。

目次

交通事故によるストレートネックとは?

まずは、交通事故によるストレートネックについて、原因や治療法などを解説します。

むちうちや変形性頚椎症との違いも紹介するので、ご確認ください。

ストレートネックの症状と原因

ストレートネックは、首の骨(頚椎)が本来の正常なカーブを失い、まっすぐになってしまうことをいいます。

交通事故では、急ブレーキや追突などの衝撃で首が強く振られ、首の筋肉や関節が損傷することで発症します。

ストレートネックになった場合に現れる症状は、以下の通りです。

ストレートネックの症状例

- 首や肩の症状

- 首の痛み

- 首のこわばり

- 肩こり

- 神経症状

- 手足のしびれ

- 手の感覚異常

- 指先の動きにくさ

- 自律神経症状

- 頭痛

- めまい

- 吐き気

- 疲れやすさ

ストレートネックは「スマホ首」と呼ばれることもあるように、日常生活での姿勢が原因で発症することもあります。

そのため、交通事故でストレートネックになり、治療費・慰謝料などを請求したい場合や後遺障害認定を受けたい場合は、交通事故との因果関係の証明が重要です。

ストレートネックの治療方法

ストレートネックの治療は、主に保存療法で行われます。保存療法とは、手術以外の方法で症状の改善を図る治療の総称です。一般的には以下のような治療を行います。

装具による治療

首の安定を図るため、頸椎カラー(首用コルセット)を使用します。これにより首を正しい位置に保持し、症状の悪化を防ぎます。

薬物療法

痛みが強い場合には、非ステロイド性消炎鎮痛剤などの薬物治療を行うことがあります。痛みを和らげ日常生活への影響を抑えることを目指します。

物理療法

痛みが落ち着いてきた段階で、マッサージやストレッチなどを行い、筋肉の緊張緩和や首の可動域改善を目指します。

ただし、「もんだりほぐしたりすれば症状が改善する」と考えて自己判断で処置をしてしまうと、かえって症状が悪化してしまうこともあります。

マッサージやストレッチは必ず医師の指導のもとで行いましょう。

ストレートネックとむちうち・変形性頚椎症の違い

ストレートネックと似たような症状が出るものとして、むちうち・変形性頚椎症があります。

しかし、ストレートネックは首の骨がまっすぐになってしまう症状であるのに対して、むちうちは患部周辺の組織(筋肉やじん帯など)が損傷することで生じる症状です。

また、変形性頚椎症は、頚椎が変形することで脊髄や神経が圧迫されるケガです。

ストレートネックの場合は、レントゲン写真などで骨の状態を見ると、首のカーブがなくなっていることが確認できるでしょう。

知っておきたい減額の要因

ストレートネックで後遺障害認定はされる?

ストレートネックで以下のような症状が後遺症として残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、後遺障害関連の賠償請求ができるようになります。

- 首の痛みと動きの制限

- 首の痛みが継続的に残る

- 首を長時間同じ方向に向けていられない

- 首を大きく動かすことが困難

- 手足のしびれと感覚の異常

- 手足のしびれが慢性的に続く

- 手先の感覚が鈍い

- 手先の細かい作業がしづらい

後遺症とは、治療を続けても改善が見込めない症状です。その中でも一定の基準を満たしていると認められた後遺症が、「後遺障害」として補償の対象になるのです。

ストレートネックでも後遺障害認定される可能性はあるので、認定基準や認定のための対策を確認していきましょう。

神経症状で認定の可能性あり|認定基準と等級は?

首の痛みや手足のしびれといったストレートネックの後遺症は、神経症状として後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害等級は数字が小さいほど症状が重く、もらえる賠償金も多くなります。そのためストレートネックでは、14級9号の方が比較的認定されやすいといえます。

それぞれの認定基準は次の通りです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

まず12級13号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。MRI検査や医師の視診など、客観的な検査や診察で障害を医学的に証明する必要があります。そのため、自覚症状だけでは認定は難しいとされています。

一方、14級9号の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」です。12級とは異なり客観的な検査結果は必須ではありませんが、医師による治療経過や症状の診断は必要です。

なお、ストレートネック以外にも交通事故による後遺症が残った場合は、労働能力が大きく制限されるとして、さらに重い7級4号や9級10号といった後遺障害等級が認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

後遺障害の関連記事

ストレートネックで後遺障害認定されるためのポイント

ストレートネックは日常生活でも発症し得るため、交通事故が原因だと証明することが難しく、後遺障害認定されにくい現状にあります。

ストレートネックと交通事故の因果関係を証明するためには、以下のポイントを意識しましょう。

因果関係を証明するポイント

- 事故の規模を適切に立証する

- 医学的な根拠を収集する

- 日常生活への影響も診断書に記載する

- 交通事故に強い弁護士に相談する

1.事故の規模を適切に立証する

事故の衝撃が大きければ後遺障害として認定されやすい傾向にあります。

後遺障害認定を受ける際の必要書類の1つ「事故発生状況報告書」を作成する際は、事故の規模や状況が明確に伝わる内容になるよう意識しましょう。

加えて、医師の意見書や事故直後の状況を示す資料などで、事故の規模とストレートネックの発症に明確な関連があることを示す必要があります。

2.医学的な根拠を収集する

レントゲン検査での所見に加え、事故直後からの診断内容や治療経過など、医師による継続的な記録が重要になります。

また、必要に応じて神経学的検査を受けるのもよいでしょう。

医師が治療のために必要だと判断する検査と、後遺障害認定のために必要な検査は違うことがあります。

後遺障害認定のために必要な検査を把握し、場合によっては医師に依頼することもポイントです。

3.日常生活への影響も診断書に記載する

後遺障害認定の際に提出する後遺障害診断書には、自覚症状欄があります。

ただし、単に「痛い」「しびれる」などと書いても説得力はありません。症状のせいで具体的にどのような支障が出ているのかまで書くことが重要です。

後遺症が日常生活に及ぼす影響例

- 長時間のデスクワークが困難

- スマートフォンの操作や読書などの細かい作業に支障

- 運転時の後方確認がしづらい

- 寝返りがうちづらく、睡眠の質が低下

後遺障害診断書を書くのは医師なので、事前に日常生活への影響をしっかり共有しておきましょう。

また、別途「日常生活報告書」と呼ばれる書類を作成するのもおすすめです。

4.交通事故に強い弁護士に相談する

後遺障害認定に関する専門家は、医師ではなく弁護士です。よって、弁護士に対策を相談することもポイントです。

ここまで解説してきた以下3つのポイントは、被害者ご自身では難しいと感じる方もいるでしょう。

- 事故の規模を適切に立証する

→主に事故発生状況報告書を作りこむ - 医学的な根拠を収集する

→レントゲン写真を撮るほか、必要に応じた検査を受ける - 日常生活への影響も診断書に記載する

→後遺障害診断書の記載を工夫する、日常生活報告書を作成する

しかし、弁護士なら専門知識や過去の認定事例を踏まえ、上記について適切な対応が可能です。

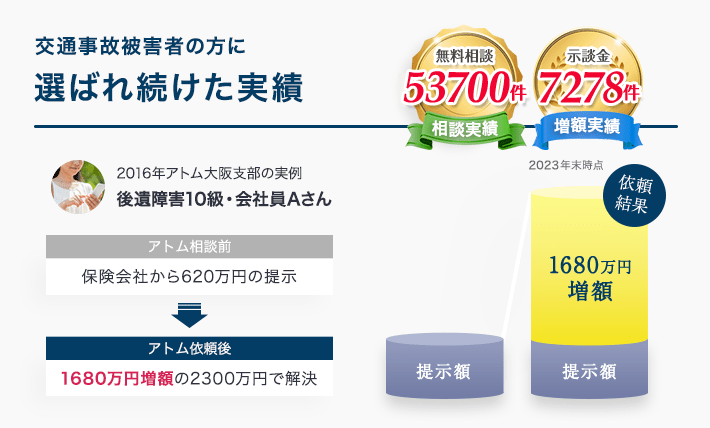

そもそも後遺障害全体の認定率が5%と非常に低いため、その中でも難易度が高いストレートネックの認定申請を、ご本人が行うこと自体に無理があるとも考えられます。

後遺障害等級の中で最も低い14級であっても、認定されれば慰謝料相場は110万円です(弁護士基準の場合)。「弁護士依頼なんて大げさ」と考えず、まずは相談してみることがおすすめです。

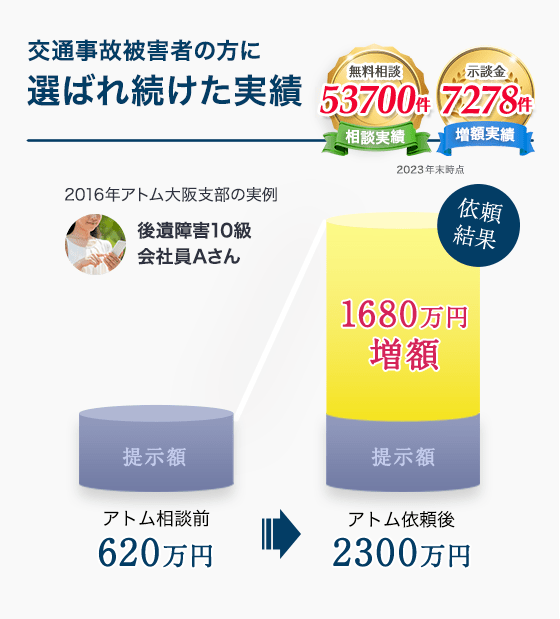

その後の示談交渉まで依頼すれば、獲得示談金が大幅にアップする可能性があります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

ストレートネックで後遺障害認定された場合の賠償金

ストレートネックで後遺障害認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

また、後遺障害認定の有無にかかわらず請求できるその他の賠償金もあるので、合わせてみていきましょう。

ストレートネックの後遺障害慰謝料

ストレートネック・変形性頚椎症が認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場は以下のとおりです。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

| 等級 | 後遺障害慰謝料の相場 |

|---|---|

| 7級4号 | 1,000万円 |

| 9級10号 | 690万円 |

| 12級13号 | 290万円 |

| 14級9号 | 110万円 |

ストレートネックの逸失利益

逸失利益については、被害者の収入や年齢によって金額が異なるため、一概に相場が〇〇円とはいえません。

そのため、モデルケースで逸失利益の金額イメージを紹介します。

| 等級 | 被害者 | 逸失利益の目安額 |

|---|---|---|

| 12級 | 25歳(年収:300万~400万円) | 1,188万円 |

| 12級 | 50歳(年収:700万~800万円) | 1,504万円 |

| 14級 | 25歳(年収:300万~400万円) | 80万円 |

| 14級 | 50歳(年収:700万~800万円) | 172万円 |

逸失利益は、専業主婦(主夫)や、まだ働いていない子どもでも請求できます。

また、逸失利益がもらえるのは原則67歳までです。

ストレートネックで請求できるその他の交通事故賠償金

交通事故でストレートネックを発症したとき、後遺障害認定の有無に関係なく請求できる賠償金は次の通りです。

- 治療費:病院の診察費用、薬代、通院交通費など、治療に必要なすべての費用

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことによる減収分への補償

- 入通院慰謝料:治療のために通院や入院を余儀なくされたことへの精神的苦痛に対する補償

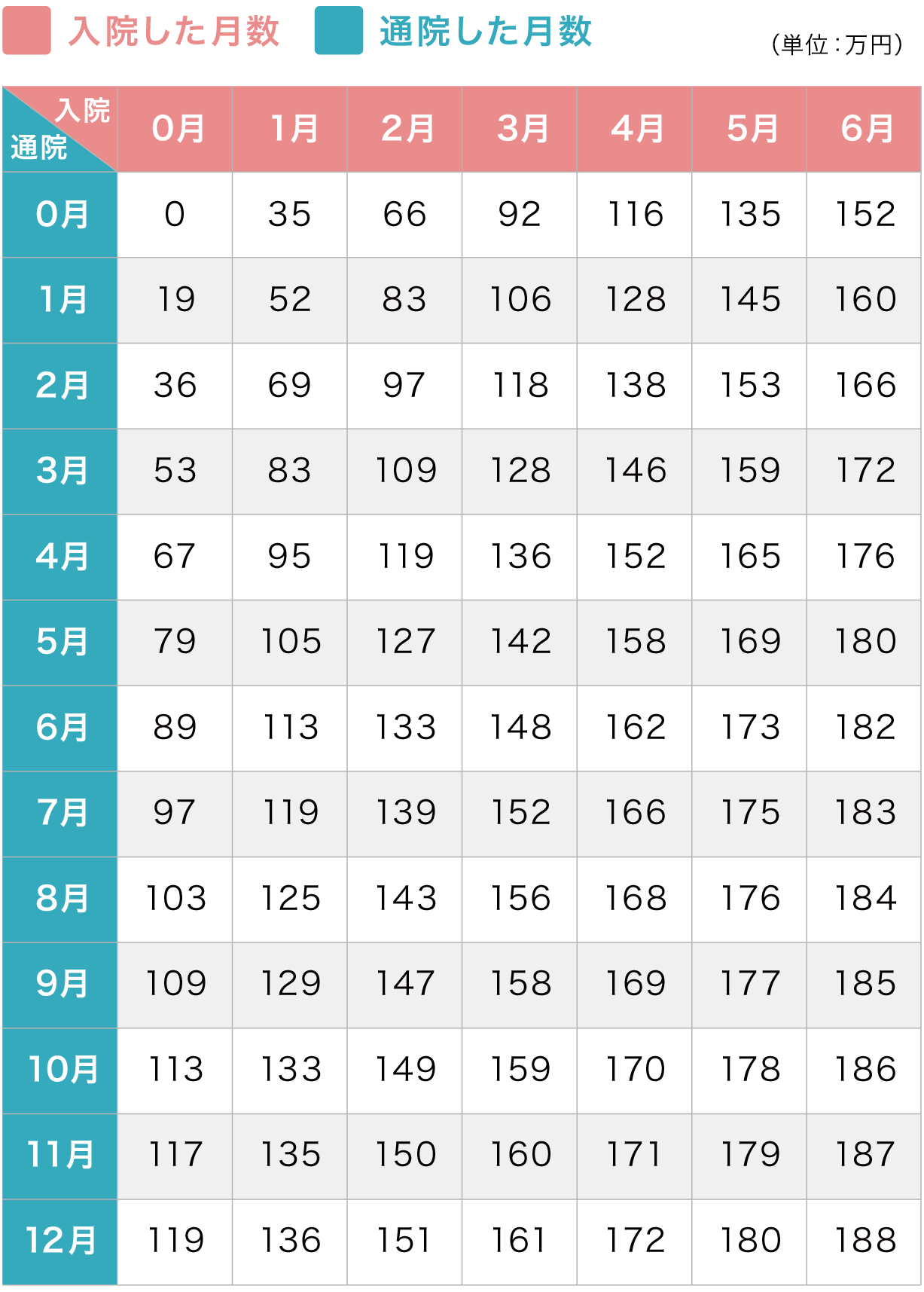

例えば入通院慰謝料は、入院や通院の期間をもとに算定されます。

ストレートネックだと、軽傷として以下の表から慰謝料が確認されることが多いです。

入通院慰謝料の相場(軽傷用)

ただし、本記事で紹介した後遺障害慰謝料や入通院慰謝料の相場は、過去の判例に沿った「弁護士基準」と呼ばれるものに沿った金額です。

示談交渉時、加害者側の任意保険会社はもっと低い金額を提示してくることが考えられます。提示された金額に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の損害賠償の基礎知識

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

ストレートネック・変形性頚椎症の後遺症は弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

交通事故によりストレートネック・変形性頚椎症の後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請が必要となります。

後遺障害認定されると請求できる損害賠償額も高額になりやすいため、専門知識を有する弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼するメリットは以下の通りです。

- 適切な後遺障害等級の認定を受けられる

- 保険会社との交渉を一任できる

- 交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる

- 示談金を相場に近い金額まで増額できる可能性が高まる

弁護士に相談・依頼することで、自身の負担を減らしつつ、相場に近い損害賠償金を得られる可能性が高まるでしょう。

弁護士費用を抑えて依頼する方法

弁護士に相談の上、依頼するとなると、弁護士に支払う費用の負担が気になる方は多いでしょう。

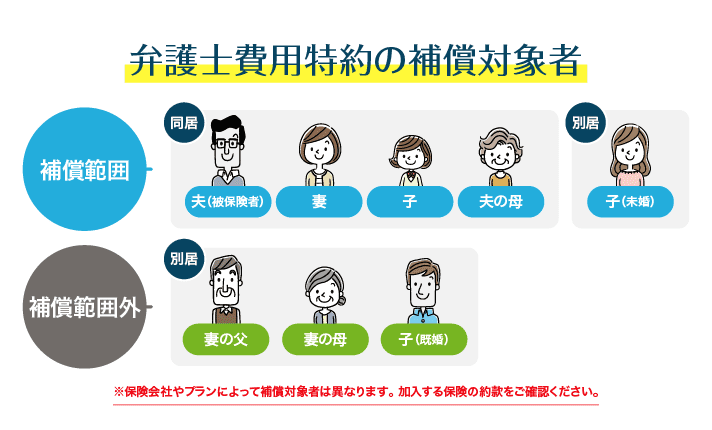

弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。

弁護士費用特約とは、ご自身で加入している任意保険に付帯されている特約のことです。

具体的な補償額は約款しだいですが、よくある内容としては、弁護士費用を300万円まで、法律相談料を10万円まで補償してくれるため、弁護士費用の負担を大きく軽減できるでしょう。

また、ケガをした本人名義でなくても、一定の範囲の親族名義であれば補償の対象になれる可能性もあります。

以下のように、弁護士費用特約の補償対象者は、同居している配偶者や子ども、両親、別居している未婚の子までが対象となる可能性があるため、約款を確認してみてください。

ストレートネック・変形性頚椎症の無料相談はこちら

ストレートネックや変形性頚椎症は後遺障害認定が難しいため、はじめから有料の相談・依頼をするのは抵抗があるという方も多いでしょう。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした「無料の法律相談」を実施しています。

交通事故の実務に精通した弁護士が、ご相談者様の質問やお困りごとについてお答えさせていただきます。電話・LINEでご自宅から相談できるので、まずは気軽にお問合せください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了