上腕骨近位端骨折の後遺症は?後遺障害等級認定や慰謝料を解説

交通事故で肩から腕に強い衝撃を受けた際、「上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたんこっせつ)」という肩に近い部分の骨折を負うことがあります。特に自転車やバイクでの転倒事故、歩行中の車との接触事故などで起こりやすい骨折です。

上腕骨近位端骨折が治癒しても、肩の動きが悪くなる、腕が上がらない、痛みが続くといった後遺症が残るケースも少なくありません。こうした症状が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できる可能性があります。

本記事では、上腕骨近位端骨折の概要から症状、治療方法、後遺症が残った際の対応までわかりやすく解説します。納得のいく補償を受けるために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

交通事故で生じる上腕骨近位端骨折とは?

交通事故による上腕骨近位端骨折とは、肩に近い上腕の骨が強い衝撃で折れるケガのことです。特に自転車やバイクでの転倒、車との接触などで発生しやすく、高齢者や骨粗しょう症のある方ではリスクが高くなります。

主な症状としては、肩の周辺に激しい痛みや腫れが生じるほか、肩関節の可動域が制限されることがあります。

骨折のずれが大きかったり、関節部分まで損傷が及んでいる場合には、放置すると変形や関節拘縮、神経麻痺といった後遺症が残る可能性もあるでしょう。

治療法は、骨のずれが小さければギプスやスリングでの固定で済むことが多く、整復後に4~8週間程度固定し治癒を待つのが一般的です。ずれが大きい、または関節に影響している場合は、手術や入院治療が検討されます。

治療後はリハビリが非常に重要で、適切に行わないと可動域制限や後遺症が残るリスクがあります。

上腕骨近位端骨折の後遺症|後遺障害等級も解説

交通事故により上腕骨近位端骨折を負った場合、以下のような後遺障害が生じる可能性があります。

- 肩が以前よりも動かなくなった(機能障害)

- 骨折箇所がうまくくっつかずに変形している(変形障害)

- 肩の痛みが引かない(神経障害)

それぞれの後遺障害について、認められる可能性がある後遺障害等級を紹介します。

機能障害(肩が動かしづらい・動かない)

上腕骨近位端骨折を負ったことで肩の動かしづらさが残ったり、ひどい場合は肩が動かなくなったりすることもあります。そうした肩の動かしづらさは機能障害といわれ、後遺障害8級6号、10級10号、12級6号に認定されるものです。

| 等級 | 症状 |

|---|---|

| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の関節の機能に障害を残すもの |

3大関節とは、「肩関節」、「肘関節」、「手関節」のこと

8級6号の「用を廃したもの」とは、たとえば肘関節の可動域が骨折していない腕と比べて10分の1以下程度となったり、人工関節や人工骨頭を挿入したことで可動域が2分の1以下になった場合です。

10級10号の「著しい障害を残すもの」とは、たとえば肘関節の可動域が2分の1以下になったり、人工関節や人工骨頭を挿入し、可動域が2分の1以下にならなかった場合をいいます。

12級6号の「障害を残すもの」とは、関節の可動域が4分の3以下になった場合です。

肩関節の可動域はどう測る?

肩関節の可動域は、基本的に「屈曲」と「外転・内転」の動きから確認されます。

- 肩の屈曲

手を下ろした状態から「前ならえ」のように手をあげ、そのまま頭上まであげる動き - 肩の外転・内転

手を下ろした状態から横に開き、腕が地面と平行になったら手のひらを上に向けてそのまま頭上まであげる動き

この動きをしたときに肩関節がどの程度動くか、ケガをしていないほうの肩関節と比較して判断します。

なお、計測では自力で肩を動かすのではなく、第三者の補助を受けて動かします。

変形障害(変形した・変な動きをする)

上腕骨近位端骨折では、骨折部分の血流が悪いなどの理由で骨が正しく癒合せず、変形してしまうことがあります。また変形した結果、本来はくっつくはずのところが関節のようになり、動いてしまうことがあります。

こうした後遺症が、「変形障害」です。

上腕骨近位端骨折による変形障害は、後遺障害7級9号、8級8号、12級8号認定を受けられる可能性があります。

| 等級 | 症状 |

|---|---|

| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

7級9号の「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当し、かつ、常に硬性補装具を必要とする場合です。

- 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものといいます。

- 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とはしない

- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とはしない

- 橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする

12級8号「長管骨に変形を残すもの」とは、以下のような症状などとなっています。

- 上腕骨の変形が外見からわかる

- 橈骨及び尺骨の変形が外見からわかる

- 上腕骨、橈骨、又は尺骨の骨端部に癒合不全を残す

神経障害(痛みが取れない・しびれている)

上腕骨近位端骨折による骨折箇所が癒合しても、痛みやしびれといった神経症状が残ってしまうことがあります。こうした神経症状は後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があるものです。

| 等級 | 症状 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残す |

痛みが残っていることが画像所見などから客観的に明らかにできる場合には「医学的に証明できるもの」として12級13号の認定を受けられます。

客観的な証明ができないものの、交通事故の態様・治療内容・治療中における症状の変遷などから痛みが残っていると判断できる場合には、14級9号の認定がなされるでしょう。

上腕骨近位端骨折で後遺症が残った場合の賠償金は?

上腕骨近位端骨折で後遺症が残り、後遺障害認定を受けたら、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。これらの相場についてみていきましょう。

また、交通事故に遭った場合、後遺障害認定の有無に関係なく請求できる賠償金もあります。この点についてもあわせて解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことで生じる精神的苦痛に対する損害賠償金です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級に応じて異なります。

上腕骨近位骨折による機能障害・変形障害・神経症状で認定されうる等級の慰謝料相場は、以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

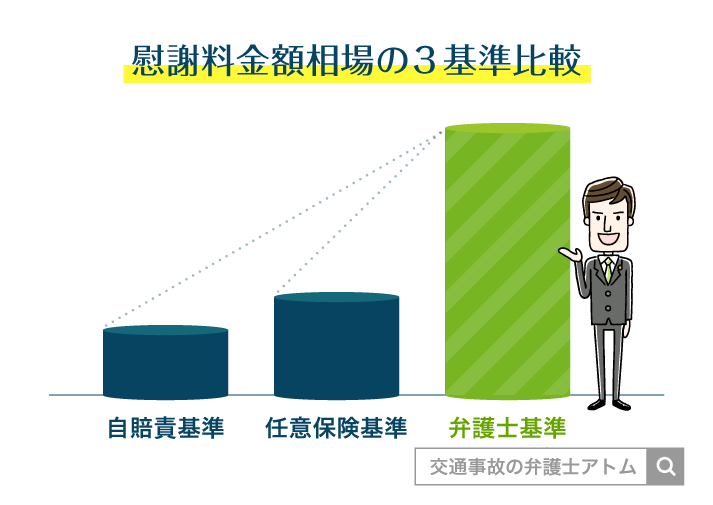

なお、上記は過去の判例に基づく法的正当性の高い基準「弁護士基準」に沿った相場です。

しかし、相手方の任意保険会社は自社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくることが多く、弁護士基準の半分以下であることも珍しくありません。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)とあまり変わらない傾向にあります。

例えば上腕骨近位骨折で後遺障害14級に認定された場合、弁護士基準なら慰謝料相場は110万円です。しかし、自賠責基準ではわずか32万円です。

この差額を埋めるには、示談交渉で増額を求める必要があります。

逸失利益

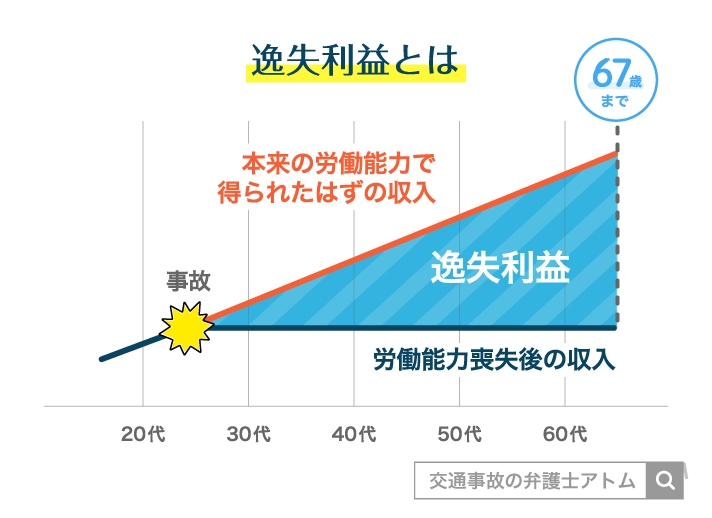

逸失利益とは、本来は得られるはずだった将来の収入が、後遺障害によって減ったことへの補てんとして請求します。

逸失利益の金額は、後遺症の程度や、年齢、職業、事故前の収入などによって異なりますが、基本的には「労働能力が〇%減ってしまうことで減少する、症状固定年齢~67歳まで収入」と考えてください。

労働能力が何%減ると想定されるかは、後遺障害等級によって大まかな目安があり、以下の通りです。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 10級 | 27% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

ただし、実際にどれくらい労働能力が低下するかは、被害者の職業なども考慮して別途判断されることがあります。

逸失利益については計算方法が複雑なので、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

後遺症の有無に関係なく請求できる賠償金

交通事故により腕骨折となり、後遺症が残った場合には、以下のような損害についても請求が可能です。

| 費目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、入院費、通院交通費、装具代など |

| 休業損害 | 治療のために仕事を休んだことによる減収 |

| 入通院慰謝料 | 治療期間に負った精神的苦痛に対する金銭 |

| 物的損害 | 自動車や自転車の修理費、壊れた衣類代など |

具体的にどのような損害をいくら請求できるのかについては、専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

上腕骨近位端骨折で後遺症が生じたら後遺障害の認定を受けよう

交通事故で上腕骨近位端骨折を負った場合、肩の動かしづらさ(機能障害)、正しくくっつかずに変形・本来とは違うところで骨が癒合して異常な動きをしめす偽関節(変形障害)、痛み(神経障害)といった後遺症が残ることがあります。

このような後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けましょう。

後遺障害に該当すると判断されると、症状の程度に応じて認定される等級に応じて、請求できる金額が増額するのです。

後遺障害認定の申請方法

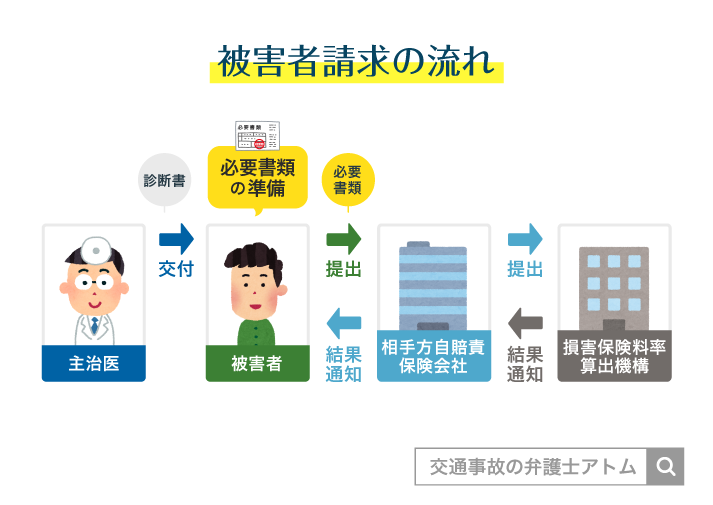

後遺障害の認定を受けるためには、以下に示す手順に従う必要があります。

- 速やかに医師の診断を受ける

- 後遺障害診断書などの必要書類を取得する

- 自賠責保険会社に後遺障害の申請を行う

- 自賠責保険会社から後遺障害の認定を受ける

この手順は被害者請求という方法です。

被害者請求は、被害者が主体的に後遺障害申請の手続きを進める方法といえます。申請書類の吟味ができる分、後遺障害認定率を上げるための工夫が可能です。

その一方で、被害者請求は手間がかかる方法ともいえるのですが、弁護士がサポートすることでその負担を大きく軽減できます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

後遺障害認定を受けるための注意点

後遺障害の認定を受けるためには、以下の点に注意する必要があります。

- 早期に医師の診断を受ける

- 後遺障害診断書を正確に作成してもらう

- 後遺障害の申請書類を丁寧に作成する

- 書類の作成や申請方法に疑問がある場合に弁護士に相談する

自賠責保険会社が認定した後遺障害等級に納得がいかない場合は、異議の申し立てが可能です。

上腕骨近位端骨折を負ったら早めに弁護士に相談!無料相談受付中

年中無休で相談予約を受付中!無料法律相談はこちら

アトム法律事務所では、交通事故によって上腕骨近位端骨折を負った方に向けた法律相談を無料で実施しています。保険会社に治療費の打ち切りを言われて困っている、後遺障害申請の手続きをサポートしてほしい、相手の提案する金額に何となく不安がある、こうした様々なお悩みにお答えしています。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

弁護士費用に不安がある方へ

アトム法律事務所は、依頼時に原則として費用のかからない料金体制をとっています。弁護士費用をお支払いいただくタイミングは、示談が成立して示談金額が確定してからです。

ここで「弁護士費用特約」に注目しておきたいと思います。

弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を保険会社が補償してくれるというものです。補償額は約款次第によるものの、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限とする場合が多いといえます。

| 弁護士費用特約の有無 | 弁護士費用の請求先 |

|---|---|

| あり | 被害者の保険会社 |

| なし | 被害者本人 |

ほとんどの交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約の補償範囲内におさまります。そのため、被害者は追加請求されることなく、自己負担金0円で弁護士を立てることができます。

もっとも、損害賠償金額が数千万円におよぶときには注意が必要です。弁護士費用特約の補償上限を超えた分は、被害者に請求することになります。

しかし弁護士により実現した増額分とご自身の負担する弁護士費用を比べたとき、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼するほうが得をすることが大多数です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了