複視の後遺障害|等級認定の基準と慰謝料相場を解説

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などが原因で、ものが二重に見える状態を指します。

眼窩底骨折や脳神経の損傷など様々な原因によって生じることが考えられるため、原因に合わせた適切な治療が必要です。

交通事故で複視の後遺症が残った場合、後遺障害10級2号、13級2号のいずれかに認定される可能性があります。

複視の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料相場は、180万円〜550万円です。

今回は、複視の症状や治療、後遺障害認定基準と各等級の慰謝料相場、慰謝料以外に請求できる費用・損害について解説いたします。

目次

交通事故による複視とは?症状や原因を解説

交通事故による複視の症状

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などが原因で、ものが二重に見える状態を指します。

複視には、両眼性複視と単眼性複視の2種類があります。

前者の両眼性複視は両目で見た際にものが二重に見える症状で、単眼性複視は片目だけでも二重に見える症状です。

どちらの症状も目の前や周りにあるものを正確に認識することが困難になるため、歩行や階段の昇り降りですら危険な状態にあるといえます。

関連記事

交通事故で複視になる原因

交通事故においては、以下のようなケガを追うと複視になることがあります。

- 眼窩底骨折

- 頭部外傷による脳出血や脳挫傷

それぞれについて解説します。

眼窩底骨折

眼窩底骨折とは、眼球が入っている骨のくぼみの下部分が骨折することです。

眼窩底を骨折すると、眼を動かす筋肉などが下にはみ出てしまい、眼の動きが悪くなります。これにより、複視を発症することがあるのです。特に、片方の眼の視線がずれる斜視を発症しやすくなります。

眼窩底骨折は、交通事故で眼や眼の周辺に衝撃が加わった場合に発生する場合があります。

頭部外傷による脳出血や脳挫傷

交通事故では頭部にケガを負い、脳出血や脳挫傷が発生することがあります。

この場合、血液で脳の神経細胞が圧迫される場合があります。これにより眼の動きを司る神経に異常が生じると、複視の症状がでることがあるのです。

この場合も、特に斜視の症状が出やすくなります。

なお、複視の症状が見られる場合、脳神経にかかわる重大な疾患が原因ということもあるので、症状に応じてすぐに専門の医療機関を受診してください。

交通事故で複視になった場合の治療

複視は様々な原因で起こり得るため、原因となる疾患を治療することになります。

例えば眼窩底骨折は、手術はせず投薬などで保存的療法がとられることもあります。

複視の症状が重い場合には、眼球の向きを変える役割をもつ外眼筋の位置をずらす手術が行われる場合もあるでしょう。

複視で後遺障害が残ったら|認定基準と慰謝料相場

複視で認定されうる等級と認定基準

交通事故の後遺症として複視が残った場合、後遺障害10級2号、13級2号のいずれかに認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

「複視の症状を残すもの」とは、以下の条件をすべて満たす場合を指します。

- 本人が複視のあることを自覚していること

- 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

- ヘススクリーンテストにより障害のある目の方の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、片目に赤、片目に緑のガラスをつけてものの見え方のズレを確認する検査です。

10級2号に該当するか、13級2号に該当するかの大きな違いは、「どこを見たときに複視になるか」です。

正面を見たときに複視になるなら10級2号、正面以外を見たときに複視になるなら13級2号に該当する可能性があります。

なお、複視では症状に付随してて頭痛などの神経症状が残ることがあります。しかし、この神経症状は複視とは別個の後遺症という形では扱わないとされています。

複視で後遺障害認定された場合の慰謝料相場

複視の後遺障害慰謝料の相場は、180万円〜550万円です。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 10級2号 | 550万円 |

| 13級2号 | 180万円 |

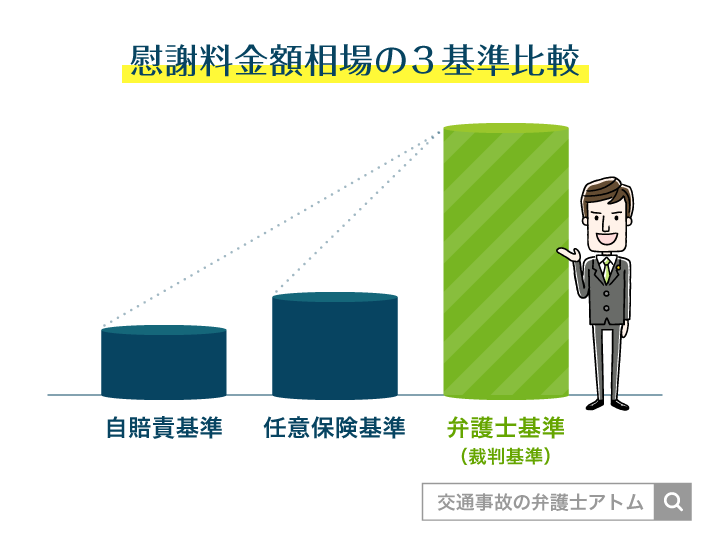

ただし、上記は過去の判例に基づく「弁護士基準」と呼ばれる基準で算定した相場です。

加害者側の任意保険会社は、示談交渉においてもっと低い金額を提示してくるでしょう。加害者側は、弁護士基準ではなく自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を算定するからです。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準

加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

本来、被害者が受け取れる適正な金額は弁護士基準での算定額です。

加害者が弁護士基準以下の金額を提示して、「これが妥当だ」と主張してきたとしても、鵜呑みにしないようにしましょう。

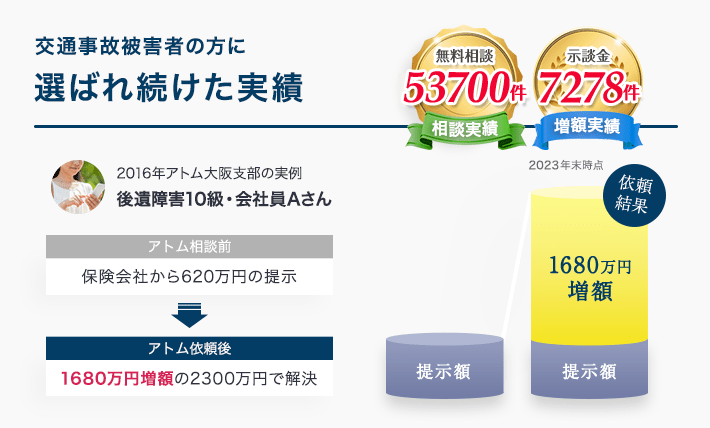

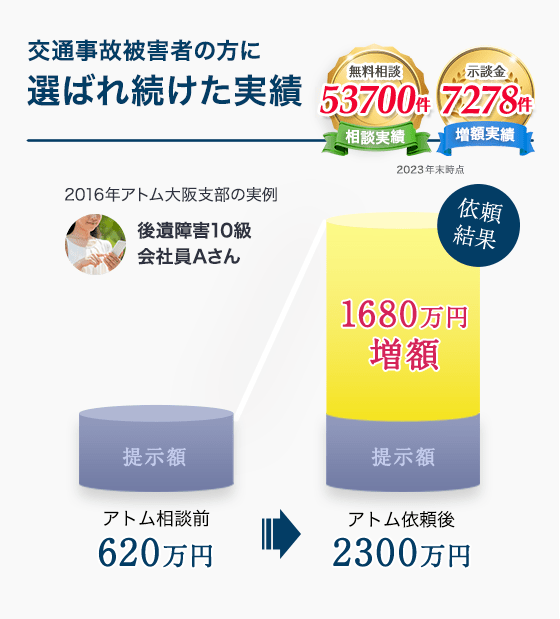

提示額と相場金額との差を埋めるためには、保険会社との増額交渉が必要です。

弁護士であれば、保険会社を相手に臆することなく、法的根拠をもった合理的な主張をすることでより有利に交渉を進められます。

また、弁護士に交渉を依頼すると、「被害者側はたとえ裁判になってでも金額を争う気があるのではないか」と保険会社側が不安に感じ譲歩するといった効果も期待できます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

後遺障害認定されると逸失利益も請求できる

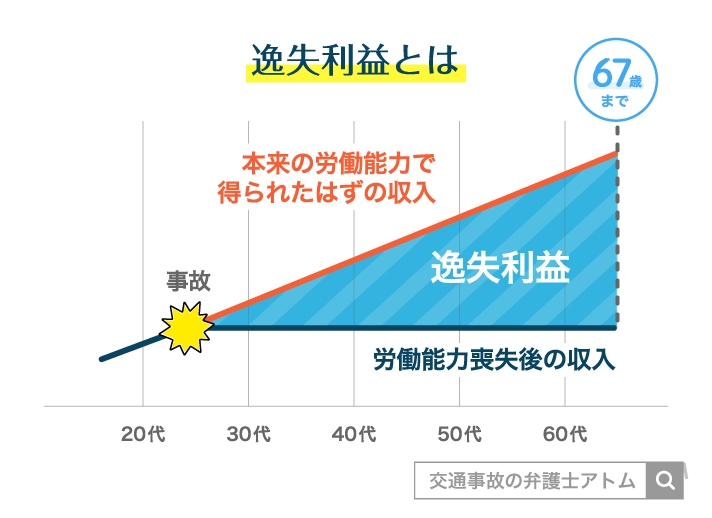

複視での後遺障害認定がされると、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も請求できます。

逸失利益とは、交通事故で後遺症を負わなければ本来得られるはずの将来の収入を指します。

逸失利益は、被害者の「事故前の年収」や「年齢」、「後遺障害によりどれくらい労働能力が低下したか」などをもとに算定されます。

「事故がなければ得ていたであろう生涯年収」という性質上、逸失利益は非常に高額になるケースも少なくありません。

高額になれば保険会社が支払いを渋る傾向が強くなることから、求める金額によっては逸失利益についても増額交渉を要することもあります。

交通事故の示談金の総額にも大きく影響する費目なので、お困りの場合は弁護士までご相談ください。

複視で後遺障害認定を受けるためのポイント

後遺障害等級の認定を受けるには、審査を受ける必要があります。

複視で後遺症が残った場合、審査を経て適切な認定を受けるためのポイントは以下の通りです。

- 適切な検査、追加書類によって複視の残存・程度を証明する

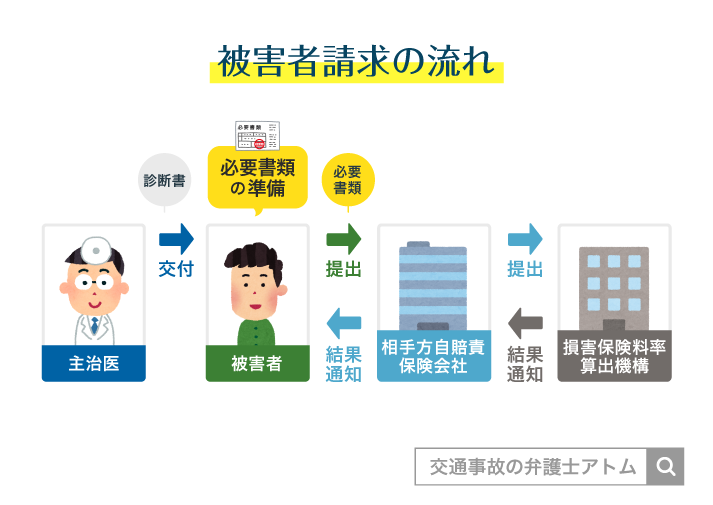

- 被害者請求で後遺障害認定を受ける

後遺障害認定の審査は、基本的に書類審査です。

そのため、提出書類である後遺障害診断書や検査結果によって、客観的かつ医学的に複視の残存・程度を証明する必要があります。

ただし、必要最低限の書類だけでは十分に複視のことが伝わらない場合もあります。必要に応じて医師の意見書や日常生活報告書などの追加書類も添付しましょう。

なお、追加書類の添付や書類のブラッシュアップをするには、「被害者請求」という方法で後遺障害認定する必要があります。これは、提出書類を全て被害者で用意する申請方法です。

後遺障害認定にはもうひとつ「事前認定」という申請方法がありますが、こちらは提出書類の用意をほとんど加害者側の任意保険会社に任せます。

そのため、追加書類の添付や書類の内容確認が難しく、最低限の種類・質の書類しか提出できないことが多いのです。

したがって、複視で適切な後遺障害認定を受けるには、被害者請求を選択し、書類のブラッシュアップや追加書類の添付をすることが重要です。

なお、被害者請求の書類の準備・内容確認は、弁護士に一任できます。手間が省けるだけでなく、より専門的な対策が可能になるので、弁護士への依頼もご検討ください。

複視で請求できるその他の慰謝料・賠償金

交通事故で複視になり治療を受ける場合、後遺障害の有無に関係なく、以下の費目を加害者側に請求できます。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など

- 入通院慰謝料:交通事故で怪我をしたことで生じる精神的苦痛への補償

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償

- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など

- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

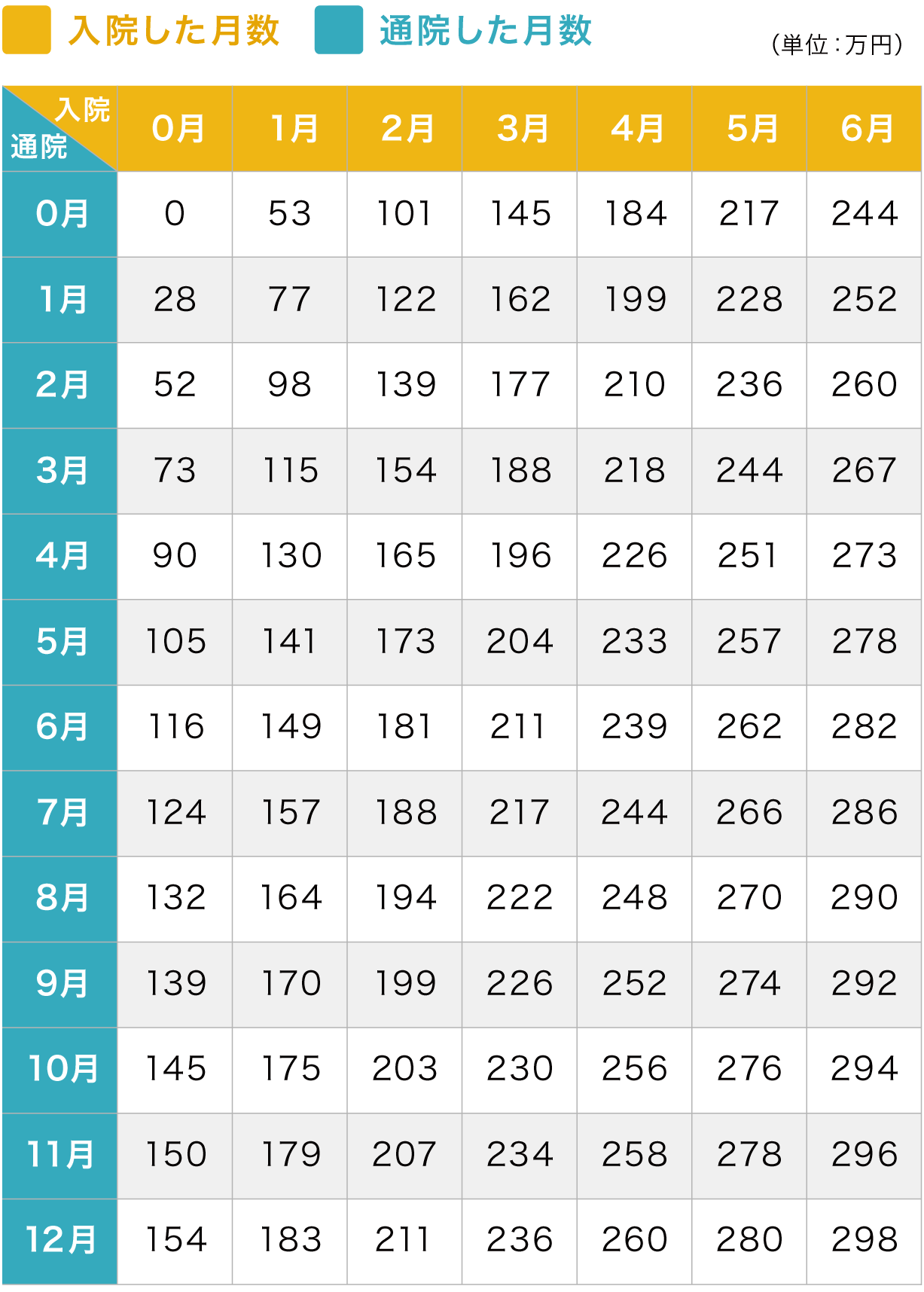

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどのケガで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

複視の場合は、以下の表をもとに入通院慰謝料額が算定されます。

どちらの表も、実際の入院期間と通院期間の列と行が交わる場所の金額が、入通院慰謝料の相場金額となります。

ただし、この入通院慰謝料の算定表は弁護士や裁判所で用いる弁護士基準での算定表であり、実際に保険会社から提示される金額は算定表での金額よりも低い傾向にあります。

後遺障害慰謝料や逸失利益と同様に、適正な慰謝料を受け取るためには増額交渉が必要となります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

複視の後遺障害は弁護士に相談!

複視の後遺障害を無料相談する

交通事故での複視の後遺障害の申請や慰謝料増額を検討されている方は、弁護士に相談してみましょう。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。

弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

- 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる

- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる

- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる

「依頼までは考えていないけど、増額の見込みがあるかどうかだけでも知りたい!」という場合でも構いません。

無料相談だけでも今後の手続きや交渉について具体的なイメージがしやすくなりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約|料金負担なく弁護士に依頼する

弁護士費用が高額にならないか不安に感じて弁護士依頼をためらってしまう人も少なくありません。

料金については、無料相談の段階からご確認いただけますので、費用倒れにならないかご検討いただいた上で正式に依頼すべきか判断いただけます。

また、弁護士費用特約を利用すれば料金を負担することなく弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了