交通事故による耳鳴りの後遺障害|認定等級と慰謝料の相場

交通事故の後、耳鳴りの症状が出た方へ。

交通事故で耳鳴りになる原因は、内耳の障害のほか、むちうち、バレリュー症候群などがあります。頸椎の損傷によって頭痛・めまい・不眠・疲労感などの症状とあわせて、耳鳴りを発症することもあります。

交通事故での耳鳴りが後遺症として残った場合、後遺障害12級相当または14級相当に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料の相場は110万円〜290万円となっています。

今回は、交通事故での耳鳴りの原因や治療方法、後遺障害認定基準、請求できる慰謝料や示談金について詳しく解説します。

耳鳴りの症状・原因・治療

交通事故での耳鳴りの症状・原因

耳鳴りとは「ピーン」「キーン」といった高音や「ジー」という低音など、身体内部以外に音が鳴っていない状態で感じる音の感覚をいいます。

耳鳴りの原因には様々な疾患が考えられ、交通事故の場合、内耳での障害、むちうちなどがあげられます。

頸椎の損傷によって頭痛・めまい・耳鳴り・不眠・疲労感などが現れる症状は、バレリュー症候群と呼ばれています。

関連記事

交通事故での耳鳴りの治療

基本的には耳鳴りを引き起こしている原因となる疾患を治療することになります。たとえば、むちうち・頸椎捻挫が原因で耳鳴りが生じているのであれば、治療方法もむちうちの場合に準じます。

具体的には、安静にしたり、湿布の貼付、ブロック注射、鎮痛剤の服用などの保存療法が中心です。

また耳鳴りが長期にわたって継続している場合には、カウンセリング、補聴器装用、音響療法、認知行動療法などによる耳鳴りそのものに対する治療も検討されます。

音響療法とは、耳鳴りよりも小さな音を聞き続けて、耳鳴りが気になるような静かな空間を作らないようにする治療方法です。

認知行動療法とは、耳鳴りに注意が向いてしまう原因となり得る、耳鳴りに対する不安や恐怖を緩和する治療方法です。

医師との相談や瞑想、日記をつけるなど、耳鳴りを客観的に捉えられるようにし、耳鳴りに対するネガティブなイメージを変えることで耳鳴りへの苦痛を和らげる治療方法です。

耳鳴りの後遺障害|等級認定基準と後遺障害慰謝料

耳鳴りで後遺障害申請する流れ

後遺障害等級の認定を受けた場合、各等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できるため、慰謝料を増額させることができます。

後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害認定の申請を行い、各等級の認定基準を満たすとして審査機関による審査を通る必要があります。

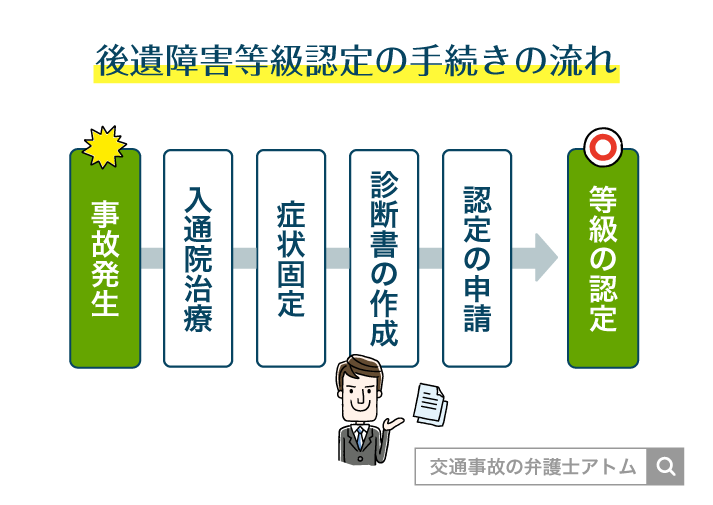

後遺障害認定の手続きの流れ

- 事故発生:警察・保険会社へ連絡。症状が出たらすぐに病院を受診

- 入通院治療:必要かつ相当な期間、一定の頻度で、病院に通院

- 症状固定:これ以上治療を続けても回復しない状態。医師が診断する

- 診断書の作成:医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう

- 認定の申請:保険会社を通じて、審査機関に申請書類を提出する

- 等級の認定:審査機関で審査され、保険会社から結果が通知される

後遺障害認定のためにも、各後遺症の内容、認定基準、認定に必要な検査や資料を把握しておきましょう。

耳鳴りの後遺障害認定基準

交通事故による耳鳴りの後遺症が残った場合、後遺障害12級相当または14級相当に認定される可能性があります。

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する損害を請求することができるのです。

後遺障害の認定基準は、以下のようになります。

| 各等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |

| 14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |

耳鳴りの後遺障害を認めてもらうためのポイント

症状を自覚したのならすぐに受診を

交通事故発生後に耳鳴りの症状を自覚したのであれば、すぐに耳鼻科を受診しましょう。

むちうちによる耳鳴りは事故から数日経って現れることも珍しくなく、症状を申告するのが遅れると、事故との因果関係を否定されてしまう可能性があるからです。

後遺障害等級認定の手続きを適切に進めるためには、速やかに症状を伝えて医師に診断書を作成してもらうことが重要となります。

必要な検査を受ける

耳鳴りで後遺障害認定を受けるためには、後遺障害認定に必要な検査を受ける必要があります。耳鳴りで必要な検査は以下の通りです。

耳鳴りで必要な検査

- ピッチ・マッチ検査

オージオメーターを用いて、耳に純音またはバンドノイズを聞かせ、耳鳴りがどの周波数に近いのかを答えてもらう検査 - ラウドネス・バランス検査

ピッチ・マッチ検査で得られた周波数音を用いて、耳鳴りの音の大きさと検査音の大きさが等しくなる値を求める検査

主に耳鼻科でこれらの検査を受けることができます。耳鼻科での治療が受傷から半年程度経っても耳鳴りの症状が改善しなければ、後遺障害認定に必要な検査をお願いすることになるでしょう。

後遺障害診断書に症状を記載してもらう

医師が作成する後遺障害診断書に、耳鳴りに関する症状が正確に記載されているのかを確認しましょう。

具体的には、「症状が一貫しているか」「検査結果が正確に記録されているか」「完治の可能性がない旨の記載があるのか」といった点になります。

後遺障害等級認定は、この診断書をもとにした書面審査が中心となるため、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要となるためです。

医師に症状をしっかり伝え、最終的な記載内容をご自身で確認することが、適正な認定につながります。

耳鳴りで後遺障害が認定される具体的な基準

耳鳴りで後遺症が残った場合には、以下のような事実を証明することで後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害12級相当の認定基準

後遺障害12級相当の認定基準は「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」となっています。

「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査です。

これらの検査を行ったうえで、耳鳴りが存在することが医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴り」があるものと判断されます。

また、「難聴に伴い」とは、耳鳴が存在するであろう周波数純音の聴力レベルが、他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下している状態をいいます。

後遺障害14級相当の認定基準

後遺障害14級相当の「難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの」とは、耳鳴りがあると本人が訴えており、かつ耳鳴りがあることが外傷などから合理的に説明できる場合を指します。

交通事故で耳鳴りとなった場合に請求できる損害賠償金

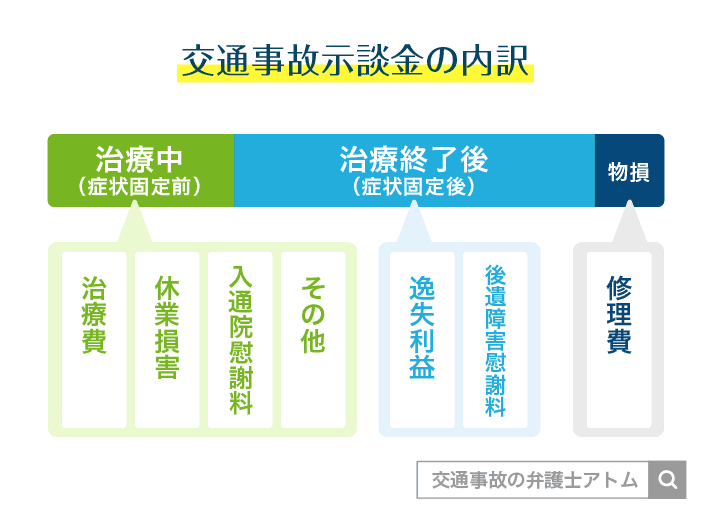

交通事故で耳鳴りの症状が出た場合、以下のような項目などについて賠償請求が可能です。

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 耳鳴りの後遺障害が認定された場合 |

| 後遺障害逸失利益 | 耳鳴りの後遺障害が認定された場合 |

| 入通院慰謝料 | 入通院期間に応じた慰謝料 |

| 治療関係費 | 必要かつ相当な実費 |

| 休業損害 | 耳鳴りの治療で休業し減収した場合 |

以下では、それぞれについて詳しく見ていきます。

交通事故での耳鳴りの後遺障害慰謝料の相場

交通事故での耳鳴りでの後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料(後遺障害が残った苦痛に対する慰謝料)を請求できます。

交通事故での耳鳴りの後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 12級 | 290万円 |

| 14級 | 110万円 |

提案される慰謝料額は低額の恐れ

しかし、相手側の保険会社から提示される慰謝料額は、相場よりも低い傾向にあります。

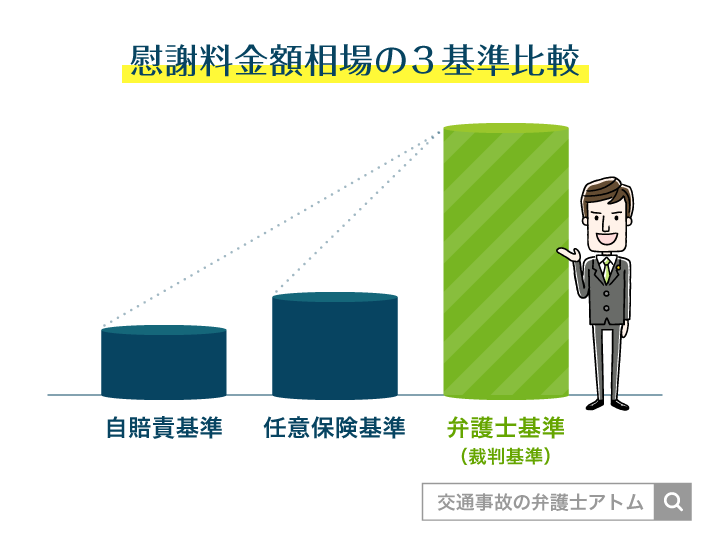

保険会社と弁護士では、慰謝料算定に用いる基準が異なるため、金額に差が出てしまいます。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準

加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

自賠責基準による耳鳴りでの後遺障害の慰謝料額は、12級相当は94万円、14級相当は32万円であり、任意保険基準も自賠責基準での金額、あるいは少し上回る程度の金額になる傾向があります。

そのため、相場の金額で慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社と増額交渉が必要です。

しかし、治療や職場復帰の準備をしながら、ふだんから多くの交通事故案件を扱う保険会社と交渉をすることは容易なことではありません。

弁護士に依頼すれば、法律の専門家である弁護士に増額交渉を一任できるため、自分は治療や職場復帰に専念でき、かつ増額の可能性を高められます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

交通事故での耳鳴りの逸失利益

交通事故での耳鳴りの後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も賠償請求することができます。

逸失利益とは、交通事故での後遺症がなければ得ることができたはずの収入を指します。

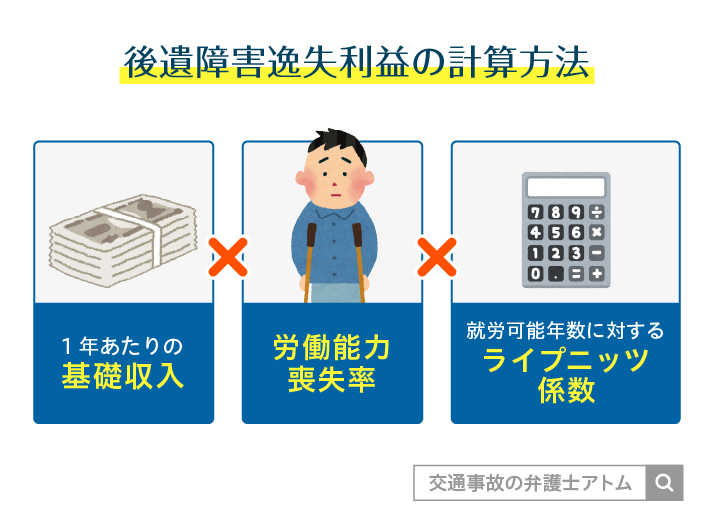

逸失利益は、1年あたりの収入(基礎収入)、後遺症によって失った労働能力の割合(労働能力喪失率)、労働能力喪失期間や中間利息など様々な事情を考慮して算定します。

12級・14級が認定された場合の労働能力喪失率の目安は、以下の通りです。

後遺障害逸失利益の労働能力喪失率

| 等級 | 労働能力 喪失率 |

|---|---|

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間は、基本的に症状固定から67歳になるまでの期間ですが、耳鳴りの場合は、10年程度であると相手側が主張してくるケースがあることに注意が必要です。

また、逸失利益は将来にわたる利益という性質上、非常に高額になるケースもみられるため、その分、負担が増えてしまう保険会社がなかなか支払いに応じないことも少なくありません。

後遺障害認定にあたっては慰謝料だけでなく、逸失利益についても相場の確認や増額交渉が必要不可欠となります。

交通事故での耳鳴りの入通院慰謝料

交通事故で耳鳴りを負った場合、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどの交通事故でのケガで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

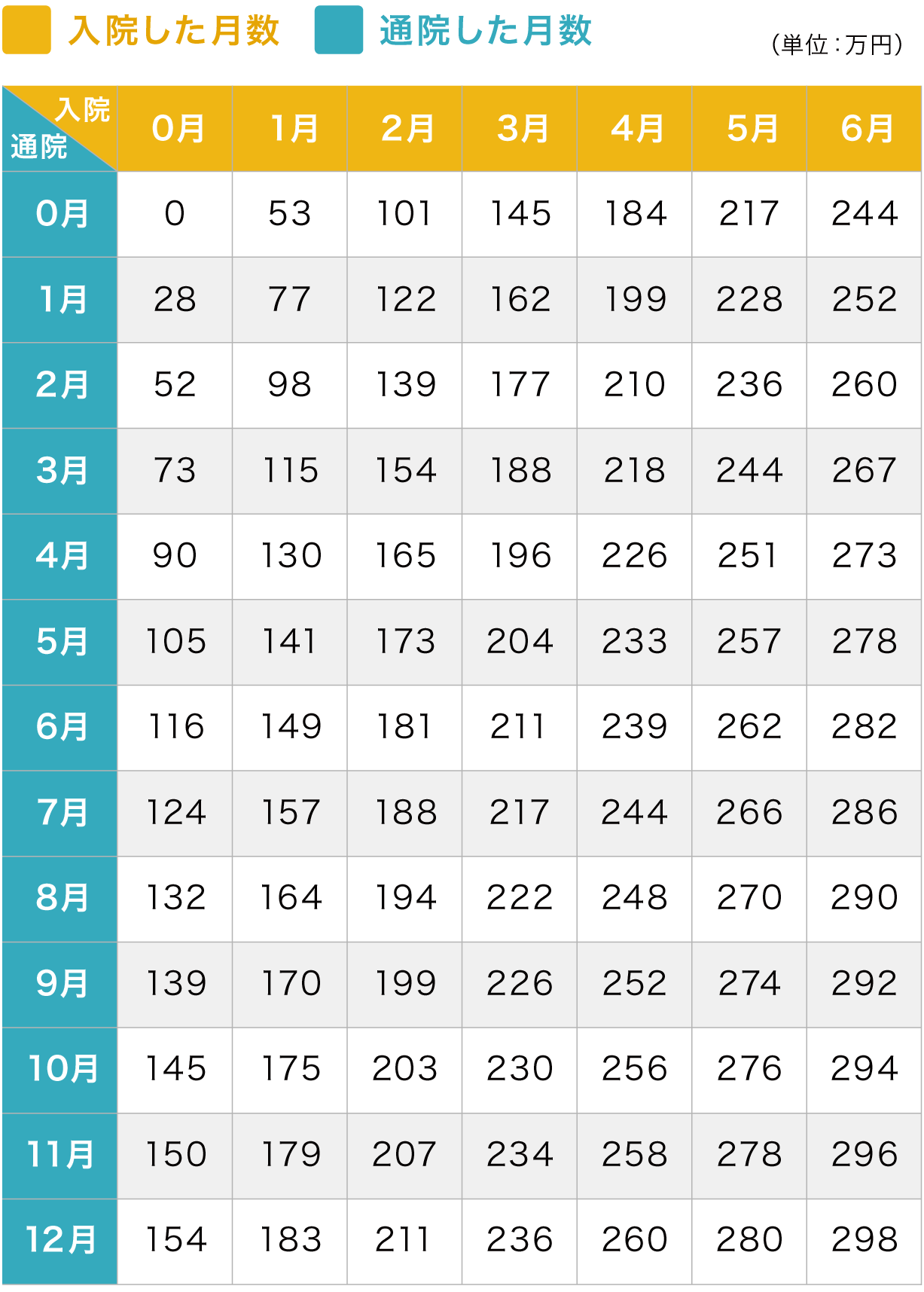

入通院慰謝料は算定表に基づいて金額が算定されます。

たとえば、交通事故で負ったケガを1ヶ月の入院と5ヶ月の通院で治療した場合、入院1ヶ月の縦の列と通院5ヶ月の横の列が交差する141万円が入通院慰謝料の相場です。

また、入院はせず、6ヶ月の通院のみでケガを治療した場合、入院0ヶ月の縦の列と通院6ヶ月の横の列が交差する116万円が入通院慰謝料の相場です。

交通事故での耳鳴りで請求できるその他の示談金

交通事故での耳鳴りで請求できるのは、慰謝料や逸失利益だけではありません。

病院での治療費用、交通事故で仕事を休んだ分の損害などの費用・損害を請求することができます。

交通事故での耳鳴りで請求できる示談金は、以下の通りです。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償

- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など

- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

相手側の保険会社から届く示談書(免責証書)には、各損害の内訳が記載されているので、示談金額だけでなく各損害額についても確認する必要があります。

弁護士に示談書を見せれば、各損害の算定根拠や適正な金額を明らかにしたうえで示談金の相場や増額の見込みを知ることが可能です。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

耳鳴りの後遺症は弁護士に相談しよう

耳鳴りの後遺症を弁護士に相談するメリット

交通事故により耳鳴りの後遺症が残った場合には、弁護士に相談・依頼してみましょう。

弁護士に依頼・相談することのメリットは、以下の通りです。

- 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる

- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる

- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる

特に、後遺障害等級の認定手続きを弁護士に行ってもらえることが、大きなメリットとなるでしょう。

耳鳴りは他人からは知覚できないため、後遺障害が認定されるためには客観的な資料や検査結果の収集や説得力のある主張をする必要があります。

弁護士に依頼し、適切な資料や検査結果の収集をしてもらうことで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

後遺障害等級の認定を受けられると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるため、請求金額が大きく増額する可能性があります。

このようなメリットがあることから、弁護士への相談・依頼を行うべきでしょう。

費用を払わずに弁護士に依頼する方法|弁護士費用特約

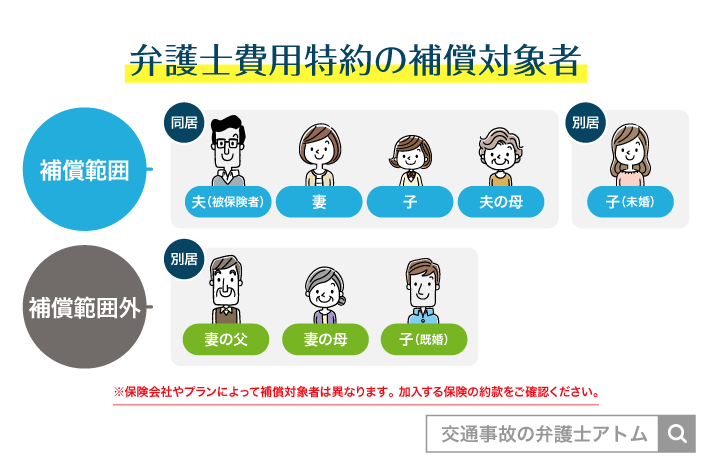

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を払うことなく弁護士に依頼・相談できます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく医療保険や火災保険に付帯している場合もあります。

また、自分だけでなく家族の名義でもご利用いただけることもあります。

相談・依頼の際には、弁護士費用特約の有無も確認してみましょう。

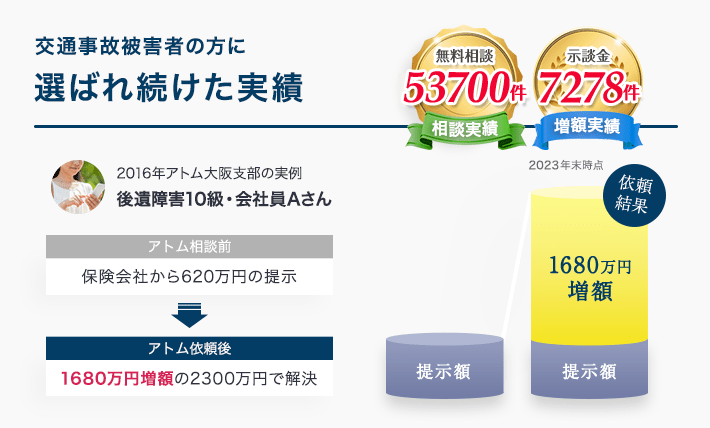

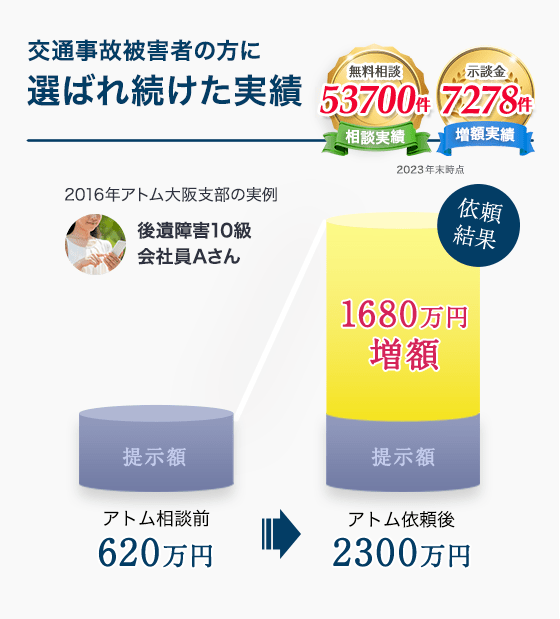

アトム法律事務所なら無料相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故で被害者となった方を対象に電話・LINEでの無料相談を受け付けております。

依頼することで生じる具体的なメリットや、正式に依頼した際の弁護士費用がいくらになるのか、という点もご確認いただけます。

無料相談、セカンドオピニオンだけでのご利用でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

アトムの解決事例

耳鳴りについて後遺障害12級相当の認定を受け、アトムの弁護士の交渉により示談金の増額に成功した事例を紹介します。

| 傷病名 | 耳鳴り、首の打撲 |

| 後遺障害等級 | 12級相当 |

| 最終回収金額 | 900万円 |

| 増額幅 | 約250万円増額 |

| ポイント | 当初の提示額は、約650万円でしたが、適正な補償額まで増額されるよう弁護士が交渉した結果、増額に成功。 |

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了