脾臓破裂の後遺症と認定基準 | 慰謝料の相場と算定基準について

交通事故による脾臓破裂(ひぞうはれつ)は、腹部への強い衝撃によって脾臓が損傷し、破裂する状態を指します。出血多量となり、最悪の場合ショック死するおそれがあるため、速やかな治療が必要です。

脾臓破裂の後遺症として、古くなった赤血球の除去や抗体の生成機能が損なわれ、感染症への免疫機能に大きく影響が出る可能性があります。

後遺症が残った場合、後遺障害13級11号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料の相場は180万円です。

今回は、脾臓破裂の症状や治療法、後遺障害認定基準、後遺障害慰謝料の相場、さらに逸失利益や示談金の内訳などを解説いたします。

脾臓破裂の症状・治療

脾臓破裂の症状

脾臓は、心臓と並ぶ、代表的な循環器です。

主に抗体の生成、古くなった赤血球の除去、血液の貯蔵などの役割を担っています。

血液が多く通っている脾臓が破裂すると、出血多量となり、最悪の場合、ショック死するおそれがあるため、緊急時には速やかな措置を要する状態になります。

脾臓の役割は他の臓器で代替できるので、出血がひどい場合は脾臓を摘出することも少なくありません。

また、出血が確認できなかったり出血が少ない場合もあるので、X線やCTなどの検査で症状や出血量について把握した上で具体的な治療方法を決めます。

脾臓破裂の原因

主な脾臓破裂の原因は外傷性の事故、交通事故や転落事故、スポーツ中の衝突などです。

交通事故では、左上腹部へ直接的な衝撃を受けて、脾臓破裂を引き起こすケースがみられます。

脾臓破裂の治療

出血していない場合には、経過観察をしながら自然治癒(保存的治療)を待つことになります。

脾臓破裂による出血がみられる場合は手術となることが多いです。

出血量や損傷など症状の程度に合わせて縫合や切除、摘出手術が行われます。

脾臓を摘出しても生命維持はできることから従来は脾臓全摘出術が一般的でした。

しかし、脾臓を摘出すると免疫力が低下し感染症が重症化しやすくなることから、近年では脾臓の機能温存を目指した部分切除術や動脈塞栓術なども行われています。

脾臓破裂の後遺症|後遺障害認定基準と慰謝料の相場

脾臓破裂の後遺症|後遺障害認定基準

脾臓破裂の後遺症が残った際には、後遺障害13級11号に認定される可能性があります(平成17年4月1日以降の交通事故により脾臓を喪失した場合)。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

具体的には、脾臓を失った場合、13級に認定するとされています。

交通事故で脾臓破裂を負った場合、古くなった赤血球の除去や抗体の生成機能が損なわれるので、感染症への免疫機能に大きく影響がでます。

脾臓破裂により出血が多い場合、脾臓が摘出されるケースもあり、全摘出となれば13級11号に認定される可能性があります。

脾臓破裂の後遺症で後遺障害認定を受けるには?

脾臓破裂の後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害認定を受けるには、後遺障害申請をする必要があります。

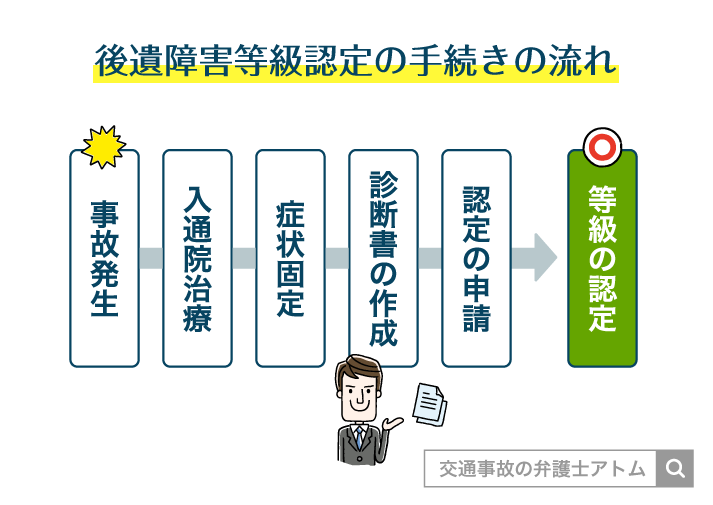

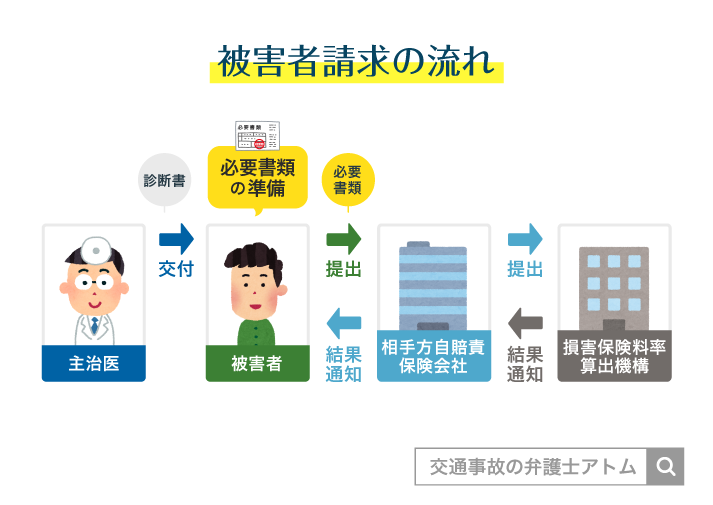

後遺障害認定の手続きの流れ

- 入通院治療後、医師から症状固定と診断される

- 医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう

- 保険会社を通じて、審査機関に申請書類を提出する

- 審査機関で審査が行われ、保険会社を通じて結果が通知される

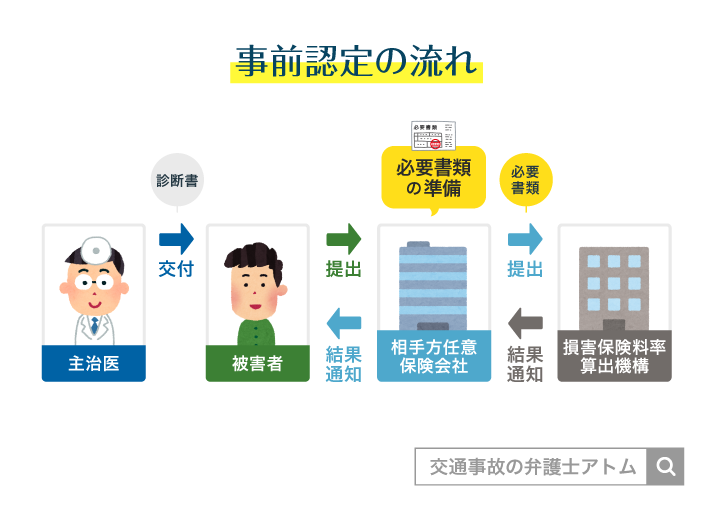

具体的な申請方法については、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

前者の事前認定とは、後遺障害診断書以外の必要書類を相手側の保険会社が用意したうえで審査を受ける方法です。

一方、後者の被害者請求は、後遺障害診断書だけでなく、後遺障害認定に必要な書類を被害者側で用意して審査を受ける方法です。

被害者請求は必要書類を被害者側で準備・提出するので事前認定に比べて負担が大きいように思えます。

しかし、適切な等級に認定されるために必要な書類を自分で揃えることができるので、後遺障害認定に向けた十分な対策をすることができます。

弁護士に依頼すれば、認定に必要な書類の準備、後遺障害認定の申請手続きを一任することができるので、被害者請求であっても被害者本人の負担は最小限で済みます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

脾臓破裂の後遺症が残った際の後遺障害慰謝料の相場

脾臓破裂の後遺症が残ったことで後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料の相場は180万円です。

なお、脾臓の損傷の程度が低い場合は、脾臓摘出までには至らず、疼痛のみの後遺障害となることもあるでしょう。その場合、後遺障害14級9号が認定され、後遺障害慰謝料は110万円となります。

| 等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |

|---|---|---|

| 13級11号 | 180万円 | 57万円 |

| 14級9号 | 110万円 | 32万円 |

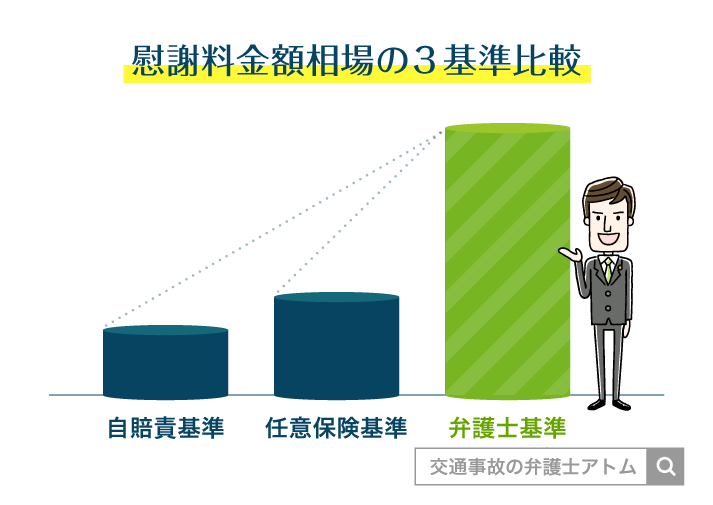

この金額は、弁護士や裁判所が用いる弁護士基準に基づいて算定された相場の金額です。

一方、交通事故後、しばらくすると相手側の保険会社から示談書(免責証書)が送付され、提示される支払い予定の慰謝料額は、180万円を下回る傾向にあります。

相手側の保険会社が算定に用いるのは、弁護士基準ではなく任意保険基準です。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準

加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

慰謝料算定には3つの基準がありますが、今までの裁判例を基にした、法的根拠のある正当性の高い適正な金額は、弁護士基準での算定額です。

相手側の保険会社が弁護士基準での算定額を下回る金額を提示してきた場合、適正な金額との差額分、慰謝料を増額できる余地があります。

示談書(免責証書)が届いたらひとまず署名・返送はせず、弁護士に見せてみましょう。

弁護士であれば、提示額や算定根拠を基に弁護士基準での相場の金額や増額の見込みについてアドバイスすることができます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

脾臓破裂の後遺症で請求できる逸失利益

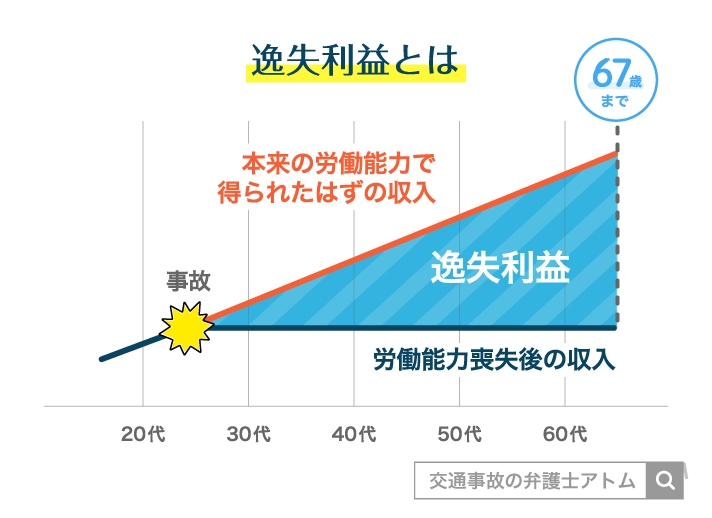

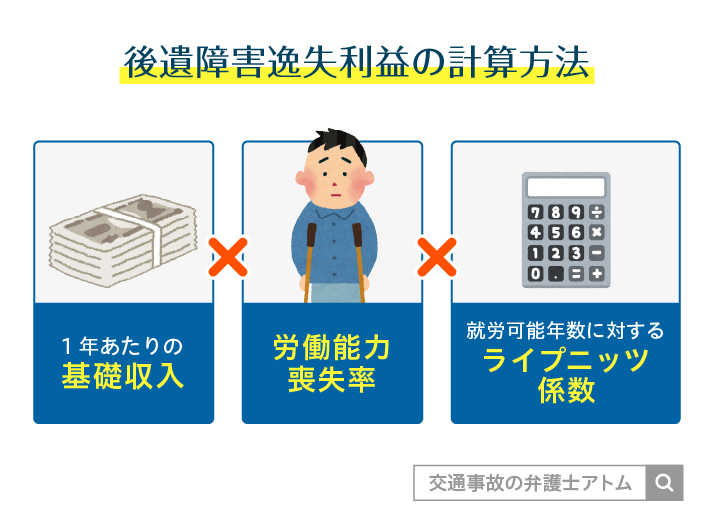

脾臓破裂の後遺症が残ったことで後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も請求できます。

逸失利益とは、交通事故によって被害者が被った後遺障害のために失った、将来得られるはずであった収入のことを指します。

具体的には、事故がなければ得られたであろう将来の収入から、後遺障害による労働能力の喪失を考慮して算出される経済的損失のことです。

逸失利益は、1年あたりの基礎年収、労働能力喪失率、労働能力喪失が続く期間の中間利息を差引くための数値(ライプニッツ係数)などを考慮して算定します。

将来にわたって得られたはずの収入を対象とすることから、逸失利益は非常に高額になるケースも少なくありません。

そのため、保険会社はなるべく高額な示談金は払いたくないと感じて、基礎年収や労働能力喪失率、期間を低く見積もって支払額を抑えようとすることもあります。

後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益についても適正な金額を受け取るためには保険会社の主張に対して合理的な反論をする必要があります。

弁護士であれば、過去の判例の知識や相談経験を活かして増額交渉を有利に進めてくれます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

【コラム】交通事故による脾臓喪失と損害算定の問題点

交通事故で脾臓を喪失した場合、平成17年4月1日以降に発生した事故では、後遺障害等級13級11号が認定対象となります。

それ以前の事故については、旧基準の8級11号(労働能力喪失率45%)が適用される可能性があります。

脾臓摘出の医学的評価

脾臓は、骨髄・肝臓・リンパ節などが代償機能を果たすとされ、脾臓を喪失しても身体機能に大きな支障はないとする見解もあります。

一方で、脾臓は、以下のような重要な役割も果たしています。

- 赤血球の質の維持

- 抗体の産生

- 細菌や血球の除去(免疫機能)

そのため、脾臓の摘出により、感染症リスクや免疫力低下のリスクがあり、従来より、労働能力喪失への影響が争点となってきました。

労働能力喪失率の判断は個別的

従前の判例では、以下のような判断が多数みられました。

- 喪失率:0%(影響なし)

- 喪失率:20〜40%(8級の45%を下回る)

このような流れから、現在は、新しい基準が制定され、脾臓喪失は後遺障害13級(喪失率9%)となっています。

ただし、労働能力喪失率9%はあくまで目安です。

実務では、従来の考え方と同様、被害者の職業や年齢、後遺症の部位・程度、事故前後の稼働状況等の具体的事情を考慮して認定されます。

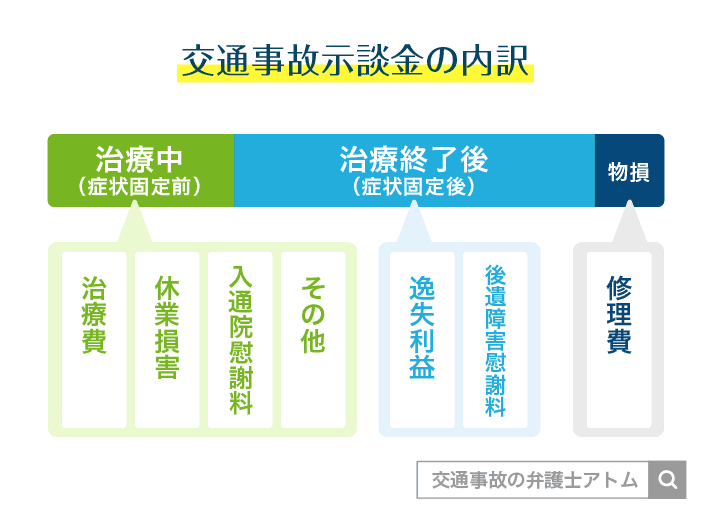

交通事故による脾臓破裂の示談金の内訳

交通事故による脾臓破裂の入通院慰謝料

交通事故による脾臓破裂で入院・通院をして治療した場合、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどのケガを交通事故で負ったことで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

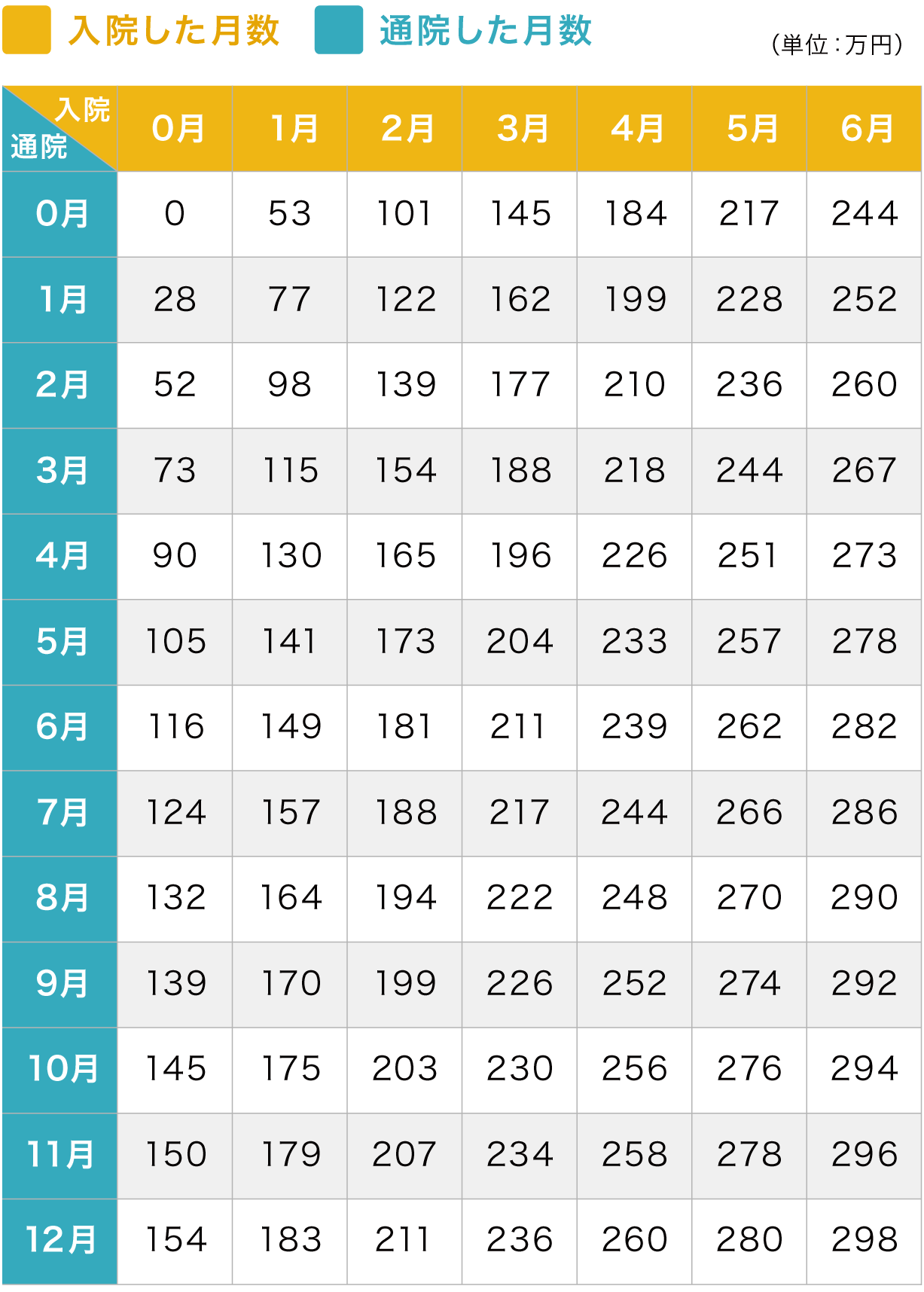

慰謝料は、算定表を用いて金額を計算します。

たとえば、入院1ヶ月、通院5ヶ月で治療した場合、入院1ヶ月の縦の列と通院5ヶ月の横の列が交差する141万円が入通院慰謝料の相場となります。

同じ治療期間でも、通院だけで治療したケースより、入院もして治療したケースの方が入通院慰謝料は高額になります。

脾臓破裂の場合、手術や経過観察で入院した際には実際の入院期間も考慮しながら入通院慰謝料を算定することになります。

交通事故による脾臓破裂で請求できる示談金の内訳

交通事故で脾臓破裂を負った際に請求できるのは、慰謝料や逸失利益だけではありません。

交通事故による脾臓破裂で請求できる示談金の内訳は、以下のような費用・損害です。

- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など

- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償

- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など

- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

相手側の保険会社から届く示談書(免責証書)には支払い予定の提示額だけでなく、内訳として各損害の金額も記載されています。

一度、示談が成立してしまうと被害者側が追加で請求したい損害があっても、加害者側が支払いを拒めてしまうので、示談成立前には念入りに内訳についても確認する必要があります。

弁護士であれば各損害に見落としがないか、金額が適正か、増額の見込みがあるか、すべて確認したうえで保険会社との増額交渉をしてもらえます。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

裁判例紹介(脾臓摘出の後遺障害)

こちらでは、交通事故により脾臓破裂を負った事案について、賠償請求が認められた裁判例をご紹介します。

脾臓は「主に胎児期や乳児期に造血機能を果たす器官」であることから、加害者側が「摘出しても生命や労働能力に支障はない」と主張することがあります。

ここでは、後遺障害逸失利益が認められた裁判例と、否定された裁判例の両方を取り上げます。

脾臓摘出と逸失利益(1)労働能力喪失率0%

事案

まずは、脾臓全摘出後の逸失利益が否定された判例(福岡地判昭61・8・22/昭和60年(ワ)520号)をご紹介します。

短大生(19歳)が自動二輪車で走行中、普通乗用車が左折の合図なしに突然進路変更したため、標識に衝突し転倒。胸腹部打撲、左肋骨7本骨折、腹部内臓破裂などの重傷を負い、脾臓全摘出手術を余儀なくされた。78日間入院し、治療のため1年間留年。労働能力喪失率45%として約2000万円の逸失利益を請求したが、脾臓摘出による労働能力への影響が争点となりました。

裁判所の判断

「…脾臓の有する本来の諸機能は短時日の間に肝臓、リンパ節、骨髄などに代償され、人体に特段の影響はない」

福岡地判昭61・8・22(昭和60年(ワ)520号)

- 脾臓全摘出による逸失利益は認められず

- 留年による授業料45万円と1年分の得べかりし利益200万円を認定

- 後遺障害慰謝料は400万円

損害額合計

1028万9655円

コメント

後遺障害逸失利益は否定されたものの、脾臓の全摘出を余儀なくされたこと、代償器官に障害が生じた場合のリスクを考慮し、後遺障害慰謝料を400万円と算定しています。

脾臓摘出と逸失利益(2)労働能力喪失率15%

事案

次は、大学生の脾臓摘出による後遺障害事例(大阪地判平6・6・27/平成5年(ワ)3672号)です。

健康な外語大学2年生の男性(20歳)が、深夜、自動二輪車で直線道路を走行中、前方で転回しようとした被告の普通乗用車が進路を妨害。両車が接触し、被害者は脾臓破裂により脾臓摘出手術を受けたが、さらに合併症として内臓癒着症(イレウス)も併発。事故前は家庭教師として月7万5000円の収入があった。脾臓摘出による将来の労働能力への影響と逸失利益の算定が争点となりました。

裁判所の判断

「…将来的に考えると、職業選択、選択後の職業における勤務においてある程度の影響のでることが推認される」

大阪地判平6・6・27(平成5年(ワ)3672号)

- 後遺障害等級8級11号相当(脾臓摘出+内臓癒着症)

- 逸失利益は839万2043円を認定(労働能力喪失率15%、労働能力喪失期間は卒業予定の22歳から67歳までの45年間)

- 後遺障害慰謝料は700万円を認定

損害額合計

1980万4303円

コメント

本件では、本来であれば後遺障害等級8級11号に該当し、労働能力喪失率は45%とされるところ、実際の認定では15%と大きく減額されました。

医学的には、脾臓を摘出しても他の臓器が代替機能を果たすとされていますが、長期的には敗血症のリスクや慢性的な倦怠感が生じる可能性も否定できません。

また、実際に原告は、「症状固定後、運動したり長時間勉強したりすると、以前より疲労感が強くなつており、胃がはつたり、腹痛がする」こともあり、医師からは、腹部に衝撃があるスポーツは避けることなどの指示を受けている状況でした。

こうした脾臓摘出後の医学的特性、原告の症状などを踏まえると、今回の労働能力喪失率の判断は、実情に即した現実的な評価といえるでしょう。

脾臓摘出と逸失利益(3)労働能力喪失率15年20%・その後20年9%

事案

こちらは、脾臓喪失と腰椎ヘルニアが併合認定された事案です(大阪地判平25・8・29/平成24年(ワ)5647号)。

原付自転車で走行中の男性(32歳・無職)が、センターラインを越えて走行してきた対向車と正面衝突。脾臓破裂で脾臓全摘出、胃穿孔、右脛骨高原骨折等の重篤な傷害を負った。事故前からの軽度の腰痛も、事故で悪化し、腰椎椎間板ヘルニアに。脾臓喪失などの労働能力への影響が争点となりました。

裁判所の判断

「脾臓を喪失しても…具体的労働能力喪失がないなどとは到底解せない」

大阪地判平25・8・29(平成24年(ワ)5647号)

- 併合11級(脾臓喪失13級11号、神経症状12級13号、腰痛14級9号)

- 労働能力喪失率:当初15年間20%、その後20年間9%

- 逸失利益1,098万円、慰謝料400万円を認定

損害額合計

3456万3130円

コメント

被告側は「脾臓喪失は他の機能で代替され……労働能力の具体的喪失をもたらさない」と主張しましたが、裁判所は脾臓の免疫機能の重要性を指摘し、感染症罹患時の死亡率上昇などの統計を根拠に、労働能力の喪失を認めました。

一方で、併合される神経症状については「一定期間で馴化*する面もある」として、15年経過後は喪失率を9%に減額する判断を示しており、脾臓喪失の後遺障害認定において実務上参考になる基準を示しています。

* 馴化(じゅんか):刺激をくり返し受けることで、その刺激に対する反応が弱まること。順応、慣れ。

脾臓摘出と逸失利益(4)労働能力喪失率20%

事案

こちらは、脾臓摘出などの後遺障害が残り(併合7級)、労働能力喪失率について20%と認定された事例(京都地判平25・2・14/平成22年(ワ)3774号)です。

公立高校英語教師が、両親に手を振るため道路中央線付近まで小走りで進出したところ、時速約45キロ前後で走行してきた普通乗用車のドアミラーと接触。脾臓摘出、左下腿骨開放骨折などの重傷を負った。脾臓摘出の後遺障害逸失利益などが争点となりました。

裁判所の判断

「…後遺障害の程度と原告の職における具体的な支障及びその収入への影響を総合考慮し、原告には、労働能力喪失率20%の逸失利益を認めるのが相当である。」

京都地判平25・2・14(平成22年(ワ)3774号)

- 後遺障害併合7級(脾臓摘出13級相当、左下腿部痛12級13号、膝関節部疼痛など14級相当)

- 後遺障害逸失利益は2,002万1,242円(労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間は症状固定時までの21年間)と認定

- 後遺障害慰謝料1,000万円(弁護士基準の相場どおり)

損害額合計

3624万9238円

コメント

脾臓は他の代償器官があるとはいえど、「脾臓を摘出した者は、肺炎ブドウ球菌やインフルエンザ等の感染症に罹患すると重篤な症状となり、敗血症等を併発する危険性があることは、医学上周知の事実」です。

実際に、原告は、「血小板過多」という異常が認められていました。

原告は、インフルエンザなどの感染防止のため、生徒指導に消極的にならざるを得ず、担任を持つことができないままで、昇給や昇格に支障が出る可能性がありました。

こうした具体的な事情も、他の脾臓摘出事案よりも高い「労働能力喪失率」が認定された理由といえます。

この裁判例は、労働への具体的な支障や職務内容を丁寧に主張することが、労働能力喪失率の適正な認定につながることを示しています。

弁護士に脾臓破裂の後遺症を相談する

脾臓破裂についてのまとめ

交通事故による脾臓破裂は、出血多量となり、最悪の場合ショック死するおそれがあるため、状況によっては速やかな措置を要する疾患です。

脾臓破裂になると、脾臓の摘出をしなければならないケースもあり、この場合は「胸腹部の機能に障害を残すもの」として、後遺障害11級13号が認定される可能性があります。

また、交通事故で脾臓破裂をおこし、後遺症として痛みが残る場合は「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定される可能性もあります。

後遺障害については、等級ごとに慰謝料相場があり、個別具体的な事情によって逸失利益の計算も変わってきます。

実際の示談交渉では、保険会社が、相場よりも低い金額を提示してくるケースが少なくありません。

適正な後遺障害等級を得て、正当な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

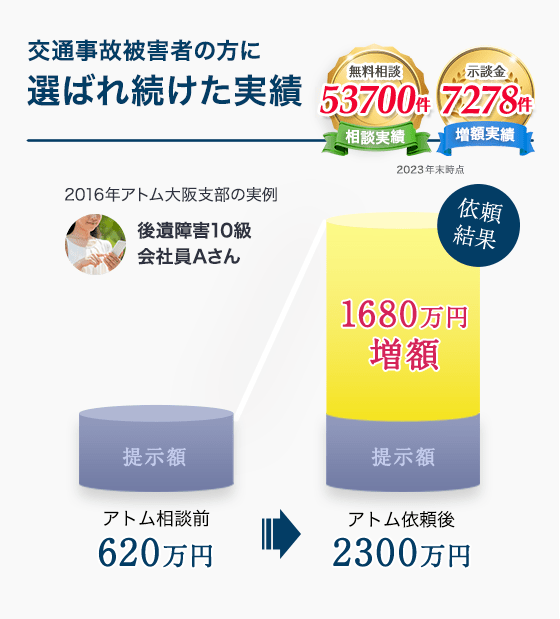

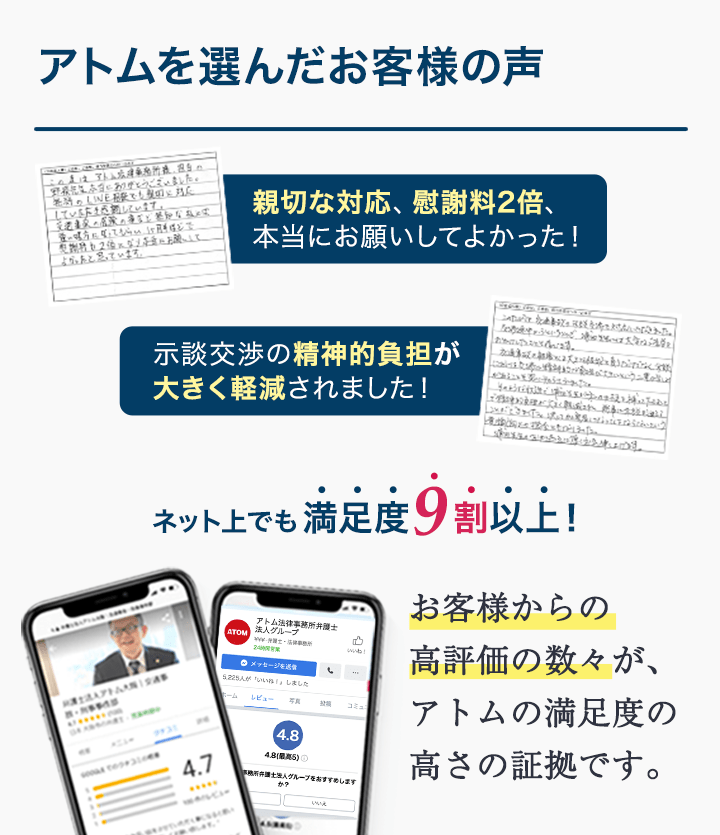

アトム法律事務所の無料相談|脾臓破裂の後遺症

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。

脾臓破裂の後遺症による後遺障害申請や慰謝料増額をご検討されている方は、ぜひ弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談することで今後の後遺障害申請手続きや損害賠償請求の流れ、適正な慰謝料額、示談金の増額の見込みなどについて法的なアドバイスを受けられます。

まだ正式に依頼するかどうか決めかねている方でも、まずは無料相談だけ利用して弁護士に依頼するメリットがあるかどうか確認してみるのもひとつの手段です。

無料相談で無理に正式な依頼をするよう強いることもありませんので、どうぞ安心してお気軽にご連絡ください。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

弁護士費用を安くするには?

無料相談の段階から弁護士費用についてもご確認いただけるので、提示額からの増額の見込みや負担する弁護士費用から費用倒れにならないか、正式に依頼すべきかご検討いただけます。

また、弁護士費用特約を利用して弁護士費用を支払わず、あるいは抑えて弁護士に依頼する方法もあります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに付帯されていることがありますので、ご相談の際には特約が利用できないか確認してみましょう。

交通事故慰謝料の

交通事故慰謝料の無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了